お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

エンジニアチームで仕事をしていると、「タスクはIssueにあるけれど、議事録はスプレッドシート、設計メモは個人のノート」と情報がバラバラになりがちです。結果として、誰が何をいつまでにやるのか分かりづらくなり、タスク漏れや認識違いが静かに積み上がっていきます。

私もPjMとして複数チームを見てきましたが、ツールが増えるほど「情報の入り口」が増え、かえって混乱している現場を何度も見てきました。そこで本記事では、Obsidianを使って情報の一元化を行い、タスク管理と情報共有を同じ器で扱うことで、チーム全体のワークフローをスッキリ整理する方法をお伝えします。

「タスク管理は別ツールでやっているけれど、議事録やメモとのつながりが弱い」と感じているエンジニア・PjMの方に向けて、実際の失敗例と成功例、そして明日から試せる具体的なステップをまとめました。

読者の悩みと背景の整理

小さなチームが抱えがちな情報分散の悩み

この記事の読者として想定しているのは、「小さなエンジニアチームをリードしているけれど、タスクと情報がバラバラで管理しきれていない」方です。Jira や GitHub Issues でタスクは管理しているものの、会議のメモは個人のNotionや紙のノート、設計のアイデアは各自のローカルファイルに散らばっていて、「あの決定どこに書いたっけ?」という検索から1日が始まってしまう——そんな状況に心当たりはないでしょうか。

私がPjMとして関わったあるチームでは、週次定例の議事録がGoogleドキュメント、タスクはチケット、仕様のドラフトは別のWikiと完全に分断されていました。その結果、「誰が次のアクションを持っているのか」「そもそも何を決めたのか」を追いかけるだけで30分以上かかる会議が常態化し、本来議論すべき技術的な論点に十分な時間を割けていませんでした。モレスキン クラシックノート ドット方眼 ラージ のような紙のノートに依存しているメンバーも多く、情報のデジタル化・共有が進まないという課題もありました。このような状況では、メンバー同士の認識もぶれやすく、「たしかにどこかで話したはず」というあいまいな記憶頼りのコミュニケーションが増えてしまいます。

こうしたチームに共通しているのは、「タスク」と「コンテキスト(背景情報・決定理由・メモ)」が別々の場所にあることです。タスク単体では意味が分からず、メモ単体では次に何をすべきかが見えない。この記事では、Obsidianを使ってこの2つをひとつのワークスペースにまとめ、「タスクを開けば必要な文脈にすぐ飛べる」状態を目指します。

まずは、情報が分散したまま進めてしまったときにどのような問題が起きたのか、具体的なケースから見ていきましょう。より詳細な自動化の事例に興味があれば、あわせてCursorに分析をやらせてみませんか?PjMが実践するデータレポート自動化と運用設計ガイドも参考になるはずです。

ケーススタディ1:うまくいかなかったパターン

ツールは多いのに意思決定が見えないチーム

まずは、Obsidianを導入する前に私が見た「うまくいかなかった」チームの例です。ある開発チームでは、PjM・リードエンジニア・メンバーそれぞれが自分の好きなツールで情報管理をしていました。PjMはExcelでスケジュール管理、リードはConfluenceで設計メモ、メンバーは個人のノートアプリという状態で、「まとめて振り返る場所」が存在していませんでした。

このチームでは、リリース直前のタイミングでテスト観点が抜けていることに気づき、数日のスケジュール遅延が発生しました。原因を振り返ると、「3週間前のミーティングで話していた懸念事項」が議事録のどこかに書かれていたものの、誰もそれをタスクとして起票しておらず、途中で忘れ去られていたのです。Time Timer MOD 60分 視覚タイマー のようなタイマーを使って集中時間を区切る工夫はしていたものの、情報の入り口がバラけていたために、肝心のタスク化が漏れてしまいました。

さらに問題だったのは、「誰がどの情報に責任を持つのか」が曖昧だったことです。ミーティングごとに書き手が変わり、フォーマットもバラバラなため、後から読んでも重要な決定事項がどこにあるのか分かりません。結果として、振り返りの場でも「たしかどこかに書いてあったはず」という曖昧な記憶に頼るしかなく、改善アクションが具体化しないまま次のスプリントに進んでしまっていました。ここでの教訓は、情報の責任範囲と保管場所をチームで揃えることを後回しにすると、いずれ大きな認識齟齬として跳ね返ってくるという点です。

このように、ツールを増やすだけでは情報共有の課題は解決しません。むしろ「どこを見ればよいか分からない」という新たなストレスが増えることすらあります。この失敗パターンを踏まえつつ、次のケーススタディではObsidianを中心にワークフローを設計し直した例を紹介します。より広い文脈でのワークフロー改善に興味があれば、n8n実践ガイド:ノーコードでAIワークフロー自動化を実現する運用設計も組み合わせて読むとイメージがつかみやすくなります。

ケーススタディ2:うまくいったパターン

単一のワークスペースに集約した成功例

次に、Obsidianを中心にタスク管理と情報共有を一元化し、チームのストレスが大きく減った例を紹介します。別のプロジェクトでは、「タスク」「議事録」「設計メモ」「ふりかえりメモ」をすべてObsidianのボルト内に集約し、リンクでつなぐ運用に変えました。

具体的には、スプリントごとに「スプリントノート」を1つ作成し、その中に議事録・決定事項・リスク・次のアクションを箇条書きで記録します。そこから派生するタスクは、Obsidianのタスクプラグインを使ってチェックボックス付きの行として書き出し、タスクページと相互リンクさせました。NUSIGN マグネット式ホワイトボード A3サイズ のような物理ホワイトボードは、アイデア出しの場面に限定し、最終的な決定事項は必ずObsidianにまとめるルールにしたのもポイントです。

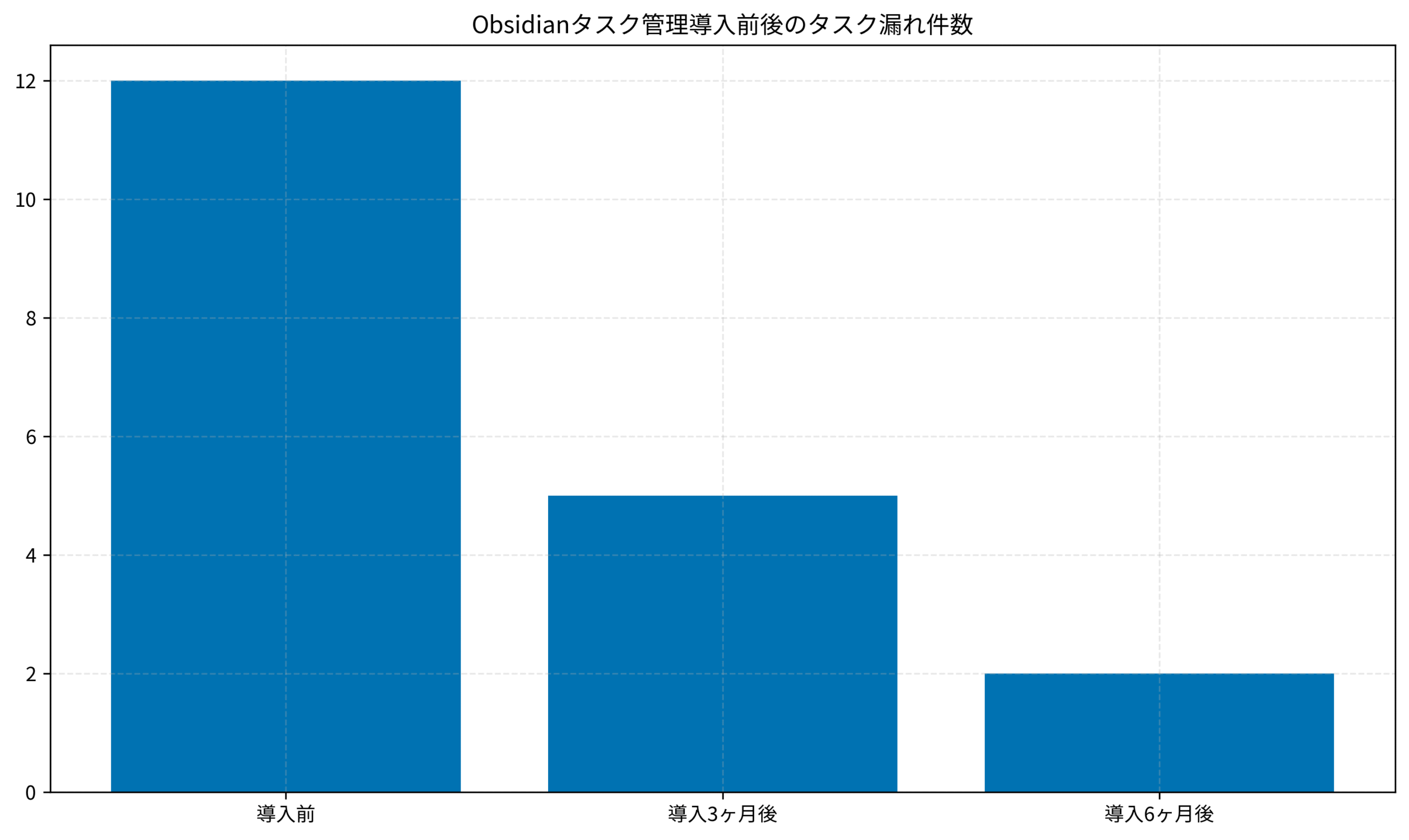

運用開始から3カ月後には、「ミーティングで決めたのにタスク化されていない」というケースがほぼゼロになり、私がPjMとして追いかけるべき確認作業も大幅に減りました。以下のグラフは、Obsidian導入前後でのタスク漏れ件数の推移をまとめたものです。導入前はスプリントごとに10件前後の漏れが発生していましたが、6カ月後には2件程度まで減少し、チームの心理的安全性も明らかに向上しました。定量的に見ても、「タスクとコンテキストを同じ場所で扱う」というシンプルな原則が、継続的な改善につながっていることが分かりました。

また、このチームでは「会議の前にObsidianの関連ノートを必ず開いてから話し始める」というシンプルな習慣を徹底しました。これにより、「前回何を決めたか」を思い出す時間が短縮され、議論の質が上がったと感じています。チーム全体で情報の見に行き先を揃えたことが、うまくいった最大の要因でした。さらにチーム導入の観点からは、Windsurf実践ガイド:AI駆動コードエディタで開発効率を3倍にするチーム導入パターンのような事例も参考になります。

具体的な行動ステップ

明日から始めるための3つのステップ

最後に、Obsidianでタスク管理と情報共有を一元化するための具体的なステップを整理します。いきなり完璧な運用を目指すのではなく、「まずは1チーム・1スプリントで試してみる」くらいのスモールスタートがおすすめです。

最初の一歩としては、「今使っている議事録フォーマットをObsidianにそのまま持ち込む」ことから始めます。ミーティングごとにノートを分けるのではなく、スプリント単位で1つのノートを作り、日付ごとに見出しを分けて追記していきます。ブックスタンド 竹製 6段階角度調整 のような本やノートを安定して置けるスタンドを用意しておくと、紙のメモからの移行もスムーズです。

次に、タスクの起票ルールを決めます。「ミーティングで出たToDoは必ずObsidianのタスク形式で書く」「担当者名と期限をセットで書く」といった最低限のルールをチームで合意し、スプリントレビューで守れたかどうかを確認します。このとき、タスクと関連ノートを相互リンクさせることを習慣化すると、後から振り返るときの情報探索コストが大きく下がります。

中長期的には、「ふりかえりノート」を別途用意し、タスク漏れや認識齟齬がどれくらい減ったのかを定量的に記録していきます。小さな改善の積み重ねがチーム文化を変えていくので、完璧を目指すよりも「毎スプリント1つだけ改善する」くらいのペースで試していきましょう。具体的なワークフロー設計の考え方は、Draw.io図表自動生成ツール実践ガイド:自然言語で作るシステム設計ワークフローのような図解ベースの記事も参考になります。特に、チーム全員で図に描き起こすプロセスを通じて、「どこに情報を置くのか」「誰が更新するのか」といった運用ルールの合意形成がしやすくなるのを実感しました。

まとめ

Obsidianを使ったタスク管理は、「タスク」と「コンテキスト」を同じ場所で扱えるようにすることが最大のポイントです。タスクの背景にある議事録や設計メモにすぐ飛べることで、認識齟齬やタスク漏れを大きく減らすことができます。

短期的には、「議事録をObsidianに集約する」「ミーティングから直接タスクを起票する」といった小さなルール変更だけでも、チームの見通しはかなり良くなります。中長期的には、スプリントごとの振り返りやふりかえりノートを通じて、どのような情報構造が自分たちのチームにとって自然なのかを一緒に探っていくことになるでしょう。

完璧なワークフローを最初から設計しようとすると、ツール選定やフォーマットづくりに時間を取られてしまいます。まずはObsidianに「今ある情報」を集めてみて、少しずつリンクやテンプレートを整えていくところから始めてみてください。小さな一歩でも、それを継続することでチーム全体の働き方が確実に変わっていきます。重要なのは、最初から完璧を目指すのではなく、小さく試して改善を続けることをチーム全体で合意することです。