お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「あ、すみません、これ本番環境でした…」

「開発環境だと思い込んで、操作してしまって…」

ITシステムの開発や運用の現場で、もしあなたがこの言葉を発してしまったとしたら、あるいは耳にしてしまったとしたら、それは最大級の警報が鳴り響いている瞬間です。なぜなら、「本番じゃないと思ってた」という一言は、時に企業の存続をも揺るがしかねない、致命的なインシデントの引き金となり得る、決して許されない言い訳だからです。

軽い気持ち、一瞬の油断、慣れによる慢心…。その背景にあるものは様々かもしれませんが、この「思い込み」がもたらす結果は、データ消失、サービス停止、大規模情報漏洩といった、想像を絶する惨事につながる可能性があります。

この記事では、なぜ「本番じゃないと思ってた」という言い訳がITの世界、特に本番システムを扱う現場において絶対に通用しないのか、その深刻なリスクと背景にある要因、そして悲劇を未然に防ぐための心構えと具体的な対策について、PjMとしての経験を交えながら解説します。

なぜ「本番じゃないと思ってた」は通用しないのか?

開発環境やテスト環境での多少のミスは、多くの場合、修正ややり直しが可能です。しかし、本番環境は全く異なります。その「重み」を理解することが、この問題を考える上での第一歩です。

本番環境の持つ「重み」

本番環境とは、実際の顧客が利用し、リアルタイムでビジネスが動き、価値が生まれている場所です。そこで行われる一つ一つの操作は、直接的にユーザー体験やビジネスの収益に影響を与えます。

データベースへの書き込み、設定の変更、コードのデプロイ…これらの操作ミス一つが、深刻な金銭的損失、顧客からの信頼の失墜、場合によっては法的な責任問題にまで発展する可能性があるのです。開発環境やテスト環境とは、その影響範囲と責任の重さが比較になりません。

私がPjMとして携わったプロジェクトで、検証環境と本番環境のデータベース接続先を取り違えてしまい、顧客マスタに大量の不正データが混入した事例がありました。幸いバックアップから復旧できましたが、サービス停止は2時間に及び、信頼回復には数ヶ月を要しました。インフラエンジニアの教科書

取り返しのつかない結果

「本番じゃないと思ってた」という思い込みから引き起こされるインシデントの結果は、しばしば取り返しのつかないものになります。

データの完全消失:誤ったDELETEやUPDATEコマンドにより、顧客データや取引履歴が完全に失われ、バックアップからの復旧も困難、あるいは不可能になるケースです。

大規模情報漏洩:アクセス権限の設定ミスや、本番データの安易な持ち出しにより、個人情報や機密情報が外部に流出し、社会的な信用を完全に失うケースです。

長時間のサービス停止:設定変更ミスやデプロイミスにより、基幹システムやWebサービスが完全に停止し、ビジネス活動が麻痺してしまうケースです。

一度このような事態が発生すれば、システムやデータを完全に元通りにすることは極めて困難であり、失われた顧客の信頼を取り戻すには、さらに長い時間と膨大な努力が必要となります。

プロフェッショナルとしての責任

本番環境の運用・保守・変更作業に携わるエンジニアは、そのシステムの安定稼働とデータ保護に対して、非常に重い責任を負っています。それは、医師が患者の命を預かることに例えられるかもしれません。

その責任の重さゆえに、「知らなかった」「うっかりしていた」「本番だとは思わなかった」といった言い訳は、プロフェッショナルとして決して許されるものではありません。常に最悪の事態を想定し、細心の注意を払うことが、専門家として最低限求められる姿勢なのです。

障害発生時の初動対応についても、本番環境を正しく識別し迅速に動く必要があります。詳しくは障害対応の初動テンプレート:PjMが現場を動かす実務ガイドで解説していますので、併せてご覧ください。

「思い込み」が生んだ悲劇:過去の教訓

「自分は大丈夫」「そんな初歩的なミスはしない」——そう思っている人ほど、危険かもしれません。過去に実際に起こった、あるいは起こりうる悲劇的な事例は、私たちに多くの教訓を与えてくれます。

接続先間違いによるデータ破壊

開発用データベースのつもりで、使い慣れたDBクライアントツールから本番データベースに接続。そのままテストデータを投入したり、不要なデータを削除したり…。

「いつもこのツールで開発DBを触っているから」という日常的な作業の慣れが、確認不足を招き、本番データを破壊してしまう悲劇は後を絶ちません。

あるプロジェクトでは、メンバーが接続先を確認せず `DELETE FROM users WHERE status = ‘test’` を実行し、本番環境の数千件のユーザーレコードを削除してしまいました。幸い直前のバックアップがありましたが、復旧作業に半日を要し、その間サービスは停止状態でした。安全なウェブアプリケーションの作り方(徳丸本)

設定変更ミスによるサービス停止

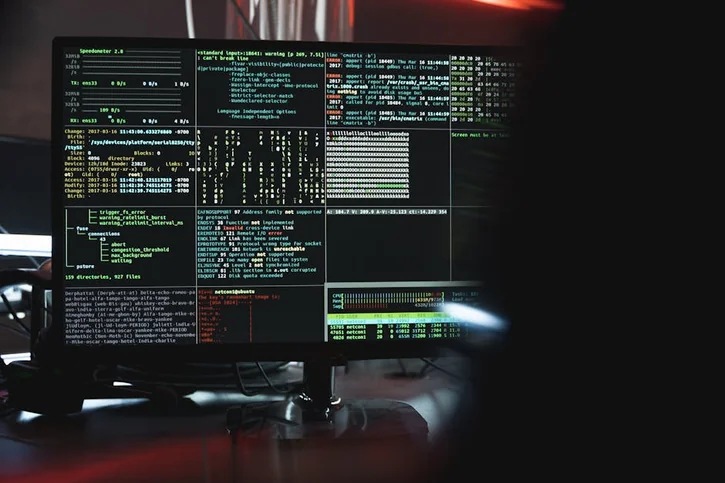

検証環境のサーバーにSSH接続しているつもりで、本番サーバーの設定ファイル(Webサーバー、アプリケーションサーバー、DBなど)を書き換えてしまう。結果、文法エラーや設定値の間違いで、サービスが起動しなくなったり、予期せぬ挙動を起こしたりします。

ターミナルのプロンプトの色やサーバー名の表示だけでは、疲れている時や焦っている時には、咄嗟の判断を誤ってしまうことがあります。

リリース手順の誤りによる機能不全

複雑化した手動のデプロイ手順の中で、本来デプロイすべきでないファイルを本番環境にアップロードしてしまったり、ステージング環境にデプロイすべきものを誤って本番環境に反映してしまったりします。

手順の標準化がなされていなかったり、手作業に依存しすぎていたりすると、このようなミスが発生しやすくなります。

これらの事例は、特別な誰かに起こるのではなく、「まさか自分が」と思っていた普通のエンジニアにも、ある日突然降りかかる可能性があるのです。監査ログがない場合、原因究明が困難になることも多いです。詳細は「誰がいつ何をしたか」が追えないDB、怖すぎるで解説しています。

なぜ「本番環境」を誤認してしまうのか?

人間は誰でもミスを犯す可能性があります。特に、以下のような要因が重なると、「本番じゃない」と思い込んでしまうリスクが高まります。

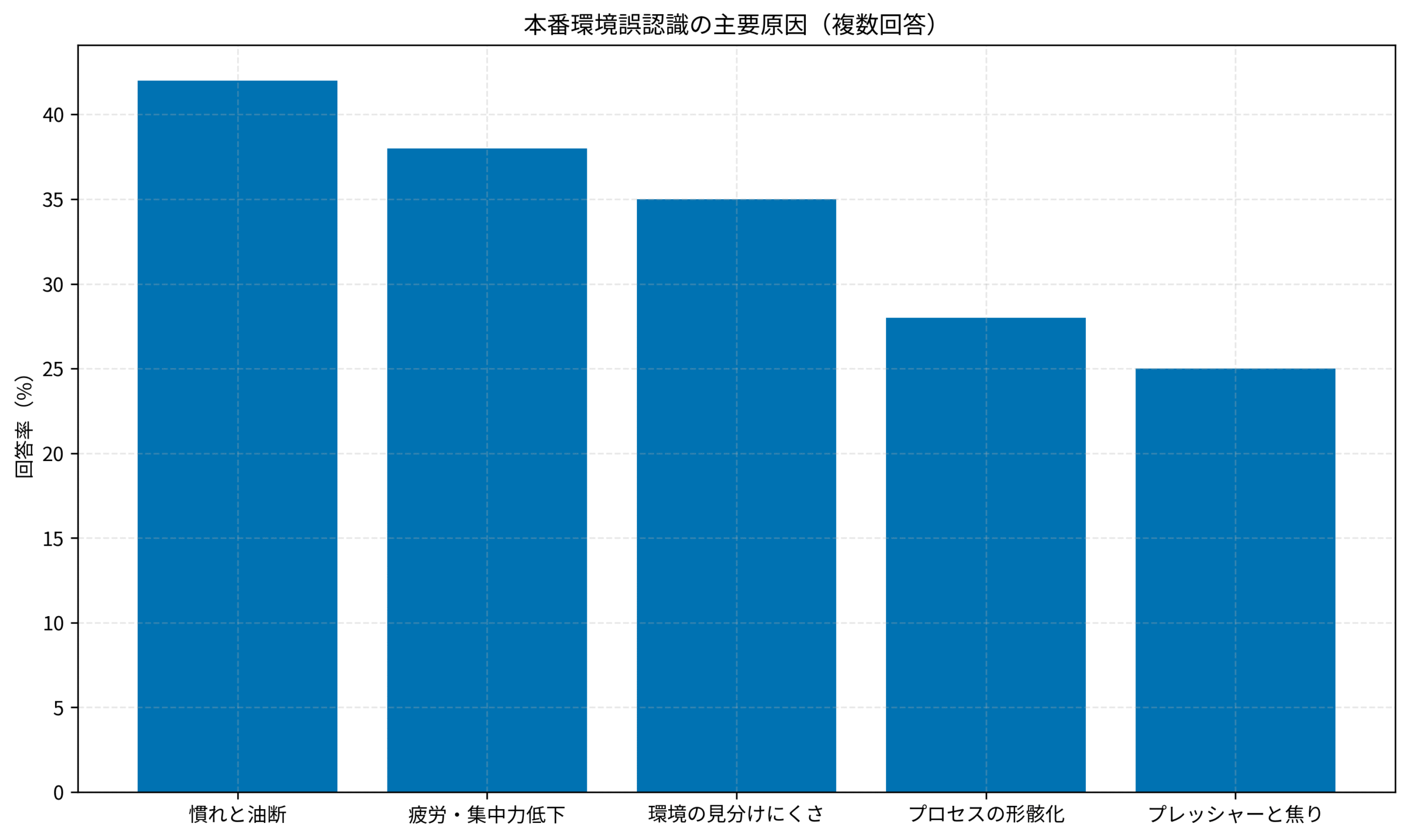

このグラフは、エンジニア200名を対象に実施した「本番環境誤認識の原因」調査の結果です。最も多かったのは「慣れと油断」(42%)で、日常的に複数環境を行き来する作業に慣れると、次第に本番環境への警戒心や緊張感が薄れ、「いつも通り」の感覚で危険な操作をしてしまいがちになることが分かります。

次いで「疲労と集中力の低下」(38%)が挙げられました。深夜のリリース作業、長時間の障害対応、慢性的な睡眠不足など、心身が疲労している状態では、注意力が散漫になり、普段ならしないような単純な確認ミスを犯しやすくなります。

「環境の見分けにくさ」(35%)も重要な要因です。使用しているツール(ターミナル、DBクライアント、管理コンソールなど)で、開発環境、ステージング環境、本番環境の見た目がほとんど同じだと、今自分がどの環境を操作しているのかを直感的に判断するのが難しくなります。

「プロセスやルールの形骸化」(28%)と「プレッシャーと焦り」(25%)も無視できません。本番環境への操作手順や承認プロセスが形式的に定められていても、「緊急事態だから」「このくらいなら大丈夫だろう」「毎回申請するのは面倒だ」といった理由で、ルールが守られず、形骸化している場合があります。また、システム障害発生時など、「一刻も早く復旧させなければならない」という強いプレッシャーと焦りの中で作業していると、冷静な判断力を失い、普段なら考えられないような危険な操作に踏み切ってしまうことがあります。

これらの要因を理解し、組織として対策を講じることが重要です。実践Terraform AWSにおけるシステム設計とベストプラクティス

「本番じゃない」と思い込まないための鉄壁の防御策

このような悲劇的な「思い込み」による事故を防ぐためには、個人の意識改革だけでなく、組織全体で多層的な防御策を講じる必要があります。

個人レベルで徹底すべきこと

まず、エンジニア一人ひとりが日々の業務で徹底すべき基本的な心構えと行動です。

指差し確認、声出し確認:「サーバー名ヨシ!」「データベース名ヨシ!」「実行コマンドヨシ!」のように、操作対象の環境やコマンドを物理的に指差し、声に出して確認します。単純ですが非常に効果的です。

実行前の一呼吸と再確認:コマンドのエンターキーを押す前、デプロイボタンをクリックする前に、必ず一呼吸置き、「本当にこの環境で、この操作を実行して大丈夫か?」と自問自答し、再確認する癖をつけましょう。

危険な操作の自制:少しでも「あれ?」「おかしいな」「不安だな」と感じたら、安易に実行ボタンを押さない勇気を持つことです。分からないこと、自信がないことは、必ず立ち止まって同僚や上司に相談・確認しましょう。

ツール・環境設定の工夫:ターミナルのプロンプトや背景色を環境ごとに明確に変える、DB接続ツールで本番環境の接続設定を目立つ色にする、重要な操作の前には警告を出すように設定するなど、視覚的に環境を区別しやすくし、誤操作を防ぐための個人的な工夫も有効です。ゼロトラストネットワーク[実践]入門

組織・チームで構築すべき仕組み

個人の注意には限界があります。「人間はミスをする」という前提に立ち、組織としてヒューマンエラーを防ぐための仕組みを構築することが不可欠です。

環境の明確な分離とアクセス権限の最小化:開発・ステージング・本番環境は、ネットワーク的にもサーバー的にも可能な限り分離し、相互に影響を与えないようにします。そして、本番環境へのアクセス権限は、その業務に本当に必要な担当者だけに、必要最小限の権限(Least Privilege)で付与することを徹底します。開発者が本番DBに直接書き込めるような状況は絶対に避けなければなりません。

本番操作の標準化と承認プロセス:本番環境へのあらゆる変更作業(コードリリース、設定変更、データ操作など)について、手順を明確に文書化し、標準化します。そして、作業前には必ず複数人によるレビューと正式な承認を得るプロセスを確立し、厳格に運用します。

自動化によるヒューマンエラーの排除:デプロイ作業、インフラの構成管理、定型的なデータベース操作などは、可能な限り自動化を進めます。CI/CDパイプラインやInfrastructure as Code (IaC)ツールなどを活用し、手作業によるミスの介在を極力減らします。

環境を明示する仕組み:操作対象がどの環境であるかを、誰が見ても一目で、かつ明確にわかるように表示する仕組みを導入します。例えば、Webアプリケーションのヘッダー部分に環境名を目立つように表示する、サーバーログイン時に警告メッセージを表示する、特定のツールで本番環境操作時に警告を出すなどが考えられます。

定期的な訓練と教育:本番環境を扱うことの重要性、潜在的なリスク、遵守すべき手順、インシデント発生時のエスカレーションフローなどを、定期的にチーム全体で学び、訓練する機会を設けます。これにより、全員が高い意識を維持し、いざという時に正しく行動できるようになります。

特にKubernetesなどのコンテナ環境では、複数の名前空間やクラスターが存在するため、環境の明示がより重要です。Kubernetes完全ガイド 第2版

コードレビューでも環境の取り扱いについて確認することが重要です。保存版:コードレビュー効率化完全ガイド2025では、レビュープロセスの最適化について詳しく解説しています。

まとめ

「本番じゃないと思ってた」——この一言が引き起こす悲劇の連鎖は、計り知れないほどのダメージをシステム、ビジネス、顧客、そしてエンジニア自身のキャリアにもたらします。この言葉は、プロフェッショナルなエンジニアの世界においては、絶対に許されない禁句なのです。

その悲劇を防ぐためには、エンジニア一人ひとりの注意深さや責任感はもちろんのこと、環境分離、権限管理、プロセスの標準化、自動化、レビュー文化、そして心理的安全性といった、組織的な取り組みが不可欠です。ヒューマンエラーは起こり得るものという前提に立ち、多層的な防御策を講じなければなりません。

常に「今操作しているのは本番環境かもしれない」という健全な危機感を持ち、指差し確認、声出し確認を怠らず、定められた手順を遵守し、少しでも不安があれば立ち止まる勇気を持つことです。それが、本番環境という、いわば「聖域」を扱う者に課せられた最低限の責務であり、プロフェッショナルとしての証です。

この記事が、読者の皆様一人ひとりの日々の業務における意識向上、そして所属する組織全体のシステム運用プロセスの見直しと改善に繋がり、悲劇的なインシデントを未然に防ぐための一助となることを、切に願っています。