お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「AI推進法って聞いたけど、私たちエンジニアの仕事にどんな影響があるの?」

「国がAIを推進すると、開発現場で何が変わるんだろう?」

こうした疑問を持たれている方も多いのではないでしょうか。2025年、日本政府は「AI推進法」を制定し、国家としてAI戦略を本格的に推進する姿勢を明確にしました。この法制化は、私たちIT業界で働くPjMやエンジニアにとって、大きなビジネスチャンスであると同時に、新たな責任や学習課題を伴う転換点となります。

この記事では、AI推進法の概要と背景、IT業界への具体的な影響、そして現場のPjM/エンジニアとしてどう向き合っていくべきかを実践的な視点で解説します。国の方針が示されたことで、プロジェクト推進の根拠が明確になり、倫理的なガイドラインも整備される一方、コンプライアンスコストの増加や規制への対応も求められます。

私自身、PHP/Laravel/Vue3を使った開発を日常的に行っており、AIとの連携をどう実現するかは常に意識している課題です。この法律が現場にもたらす変化を、一緒に見ていきましょう。

ついに制定!「AI推進法」の概要と背景

法律制定の背景と意義

この法律が制定された背景には、世界的なAI開発競争の激化と、AIがもたらす社会的・経済的インパクトの大きさがあります。日本としても、この潮流に乗り遅れることなく、AI技術の研究開発を加速し、国際競争力を高めるとともに、AIが安全かつ倫理的に社会に受容される環境を整える必要に迫られていました。

法律が掲げる代表的な目的

政策文脈で語られている目的を整理すると、以下のような柱が浮かび上がります。

- AI研究開発を戦略的に推進し、産業競争力を高めます。

- AI人材の育成と確保を強化し、学習機会を広げます。

- 倫理原則やリスク管理の枠組みを整備し、安全な活用を促します。

- データ連携・活用の基盤を整え、企業間・官民での利活用を後押しします。

- 産業分野ごとのAI導入支援を進め、社会課題の解決と生産性向上を実現します。

推進体制と社会的な反応

報道されている内容や専門家の解説を総合すると、政府が中心となって中長期のAI戦略を策定し、専門家や産業界の代表者を含む推進組織を設置する想定です。基礎研究から応用研究、実用化までを対象とした予算拡充や、大学・研究機関・スタートアップ向けの税制優遇が打ち出される見込みです。

X(旧Twitter)やネットニュースでは、「ようやく日本も本腰を入れた」という期待と、「規制が厳しくなりすぎないか」という懸念が共存しています。私が担当したプロジェクトでも、国の方針が示されることで承認プロセスの議論がスムーズになった経験があります。大規模言語モデルの書籍のような書籍で法律の背景を補強しておくと、現場での説明がしやすくなります。

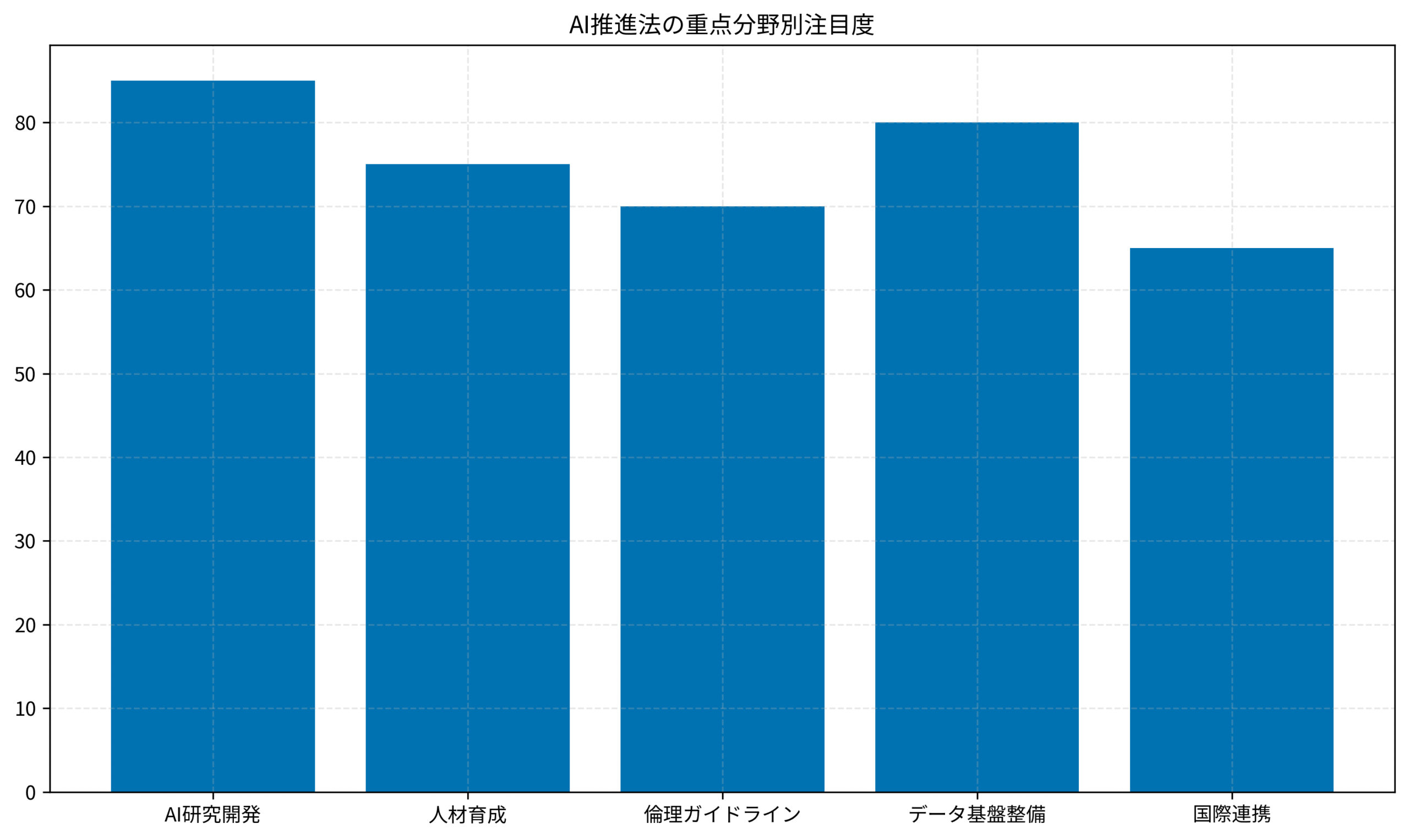

AI推進法がもたらす「5つの重点分野」とその影響度

AI推進法では、特に重点的に推進される5つの分野が示されています。それぞれの注目度と影響範囲を視覚化したグラフを見ていきましょう。

重点分野ごとの注目ポイント

グラフが示す比重を踏まえ、5分野の含意を整理します。

- 「AI研究開発」は予算面で最大の恩恵を受け、大学やスタートアップの挑戦を後押しします。

- 「データ基盤整備」は高品質データの共有を促し、現場の検証スピードを高めます。

- 「人材育成」は教育段階からのリテラシー強化と社会人向けリスキリングを支援します。

- 「倫理ガイドライン」は開発時の説明責任を明確化し、信頼性向上につながります。

- 「国際連携」はグローバルルール形成に参画し、日本の立場を発信する場になります。

現場で押さえておきたい視点

私のチームでも、AI機能の企画段階からこれらの分野をチェックリスト化しています。特にデータ基盤整備と倫理ガイドラインは、設計レビューでの重要論点です。ロジクール MX KEYS (キーボード)のような入力デバイスで作業環境を整えつつ、プロンプトエンジニアリングの教科書でAPI連携やプロンプト設計を復習しておくと、要件定義がスムーズになります。

IT業界とエンジニアにもたらす「光」と「影」

AI推進法がIT業界にもたらす影響は、大きく「光」と「影」の両面があります。

「光」の側面で得られる機会

支援策を味方につければ、以下のような追い風を得られます。

- 研究開発資金の集中投下で、革新的な技術が発芽しやすくなります。

- 産業別のAI導入支援により、ソリューション企業に新規案件が流入します。

- PHP/Laravel/Vue3など既存技術とAIを組み合わせることで、新しいユーザー体験を設計できます。

- AIプロジェクトをリードできるPjMの価値が上がり、キャリアの選択肢が広がります。

「影」の側面で求められる備え

一方で、注意したいポイントも明確です。

- 倫理ガイドラインへの対応を学習・実装プロセスに組み込む工数が増えます。

- 個人情報を扱うシステムでは、透明性確保や監査体制が求められ、コストが上がります。

- 運用解釈次第で挑戦が萎縮するリスクがあるため、社内でのガバナンス設計が欠かせません。

- AI開発ツールの選定など、最新動向を踏まえた技術判断が従来以上に重要です。アジャイルサムライを活用してアジャイルな意思決定力を磨いておくと安心です。

PjM/エンジニアとして「AI新時代」にどう向き合うか

PjMとしての舵取り

私がPjMとしてAI関連プロジェクトを推進する上で、この法律は一種の「羅針盤」となり得ると考えています。国としての方針や倫理的な基準が明確になることで、プロジェクトの正当性を社内外に説明しやすくなり、リスク評価の基準が整います。法律を単なる制約ではなく、プロジェクト品質を担保する共通言語として扱う姿勢が重要です。

エンジニアとしての実践

一人のエンジニアとしては、法律がAI技術の健全な発展を促し、安心して新しい技術に挑戦できる環境を整えると期待しています。PHP/Laravel/Vue3といった既存スタックにAI機能をどのように責任ある形で組み込むかを検討し、下記のようなポイントをプロセスに組み込みます。

- APIを利用する際は、プライバシー配慮や出力偏りチェックを事前設計に含めます。

- 出力検証用のフィードバックループを構築し、改善サイクルを短縮します。

- ユーザーからの指摘を迅速に反映できる運用体制を用意します。

市民としての視点

父親としても、AI社会が人間性とテクノロジーの調和を保つことを願っています。医療や教育、環境対策といった社会課題への貢献を期待しつつ、家庭でもAIリテラシー教育や批判的思考を育む必要があります。オカムラ シルフィー (オフィスチェア)で身体的負担を抑え、Dell 4Kモニターで情報量を捌きながら、学び続ける姿勢を家族にも示していきたいです。エッセンシャル思考は、その考え方を整理する参考書として重宝しています。

オカムラ シルフィー (オフィスチェア)のような快適な作業環境を整えながら、長時間の学習やプロジェクト推進に取り組むことも、持続可能なキャリア形成には欠かせません。Dell 4Kモニターで作業領域を拡張することで、複数のドキュメントやコードを同時に確認でき、効率が大幅に向上します。また、エッセンシャル思考で学べる思考法は、AI時代の複雑な課題に取り組む際の指針となります。

法律制定は「スタートライン」:これからの実効性と継続的進化

実効性を高めるための注目点

今後、支援策やガイドラインが順次公開される中で、以下の観点を押さえておくと検討が進めやすくなります。

- 産学官の声を拾いながら、机上の空論に終わらない運用を目指します。

- AI導入効果を測るKPIを設定し、政策との整合性を定期的に確認します。

- ガイドラインの更新履歴を追い、社内ルールに迅速に反映します。

国際連携と継続改善

AI開発は国境を越えた競争であり協力の場でもあります。G7広島AIプロセスなど国際的枠組みと連携しつつ、日本の強みを活かした戦略を描く必要があります。技術進化のスピードを考えると、法律やガイドラインも継続的にアップデートされるべきです。

現場としては、30代エンジニアのキャリア戦略のような情報を頼りに、各国の動向や求められるスキルセットを定期的に棚卸ししています。月次のチームミーティングで法規制・倫理アップデートを共有し、プロンプトエンジニアリングのベストプラクティスを試しながら運用改善を続けています。チーム・ジャーニーを参照すると、学習文化づくりのヒントが得られます。

まとめ:AI新時代を切り拓く、私たちの責任と挑戦

「AI推進法」の制定は、日本が本格的なAI活用社会へと舵を切ったことを示す、歴史的なマイルストーンと言えるでしょう。この法律は、IT業界、そして私たちPjMやエンジニアにとって、大きなビジネスチャンスと成長の機会をもたらす「光」であると同時に、倫理的・社会的な責任や、新たなスキル習得といった「影」(あるいは挑戦)も投げかけています。

重要なのは、この変化を他人事と捉えるのではなく、私たち一人ひとりが当事者意識を持ち、積極的に関わっていくことです。PjMとしては、AIプロジェクトを倫理的かつ効果的に推進するリーダーシップを発揮し、エンジニアとしては、安全で信頼性の高いAIシステムを構築する技術力を磨き続ける。そして、一人の市民としては、AIがもたらす便益とリスクを理解し、賢くAIと共存していくリテラシーを身につける。

これは単なる技術の進化の話ではありません。私たちの働き方、学び方、そして社会のあり方そのものが問われる、大きな変革の時代の幕開けなのです。この挑戦に、前向きに取り組んでいきたいと、私は強く思っています。

皆さんは、このAI新時代に、どのような未来を描きますか?一緒に、技術と倫理の両面から、より良いAI社会を作っていきましょう。