お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「エンジニアが不足しているのに、なぜ未経験歓迎の求人ばかりなんだろう?」

「せっかく専門教育を受けたのに、経験者は敬遠されてしまうの?」

こうした疑問は、X(旧Twitter)でもたびたび話題になります。私自身、PjMとしてチーム編成や採用に関わる中で、企業が即戦力のエンジニアを高給で採用したいと言いながら、同時に「学歴不問・未経験歓迎」の求人枠も大きく拡大しているという一見矛盾した状況を何度も目にしてきました。本記事では、この複雑な採用市場の背景を企業側と個人側の両方の視点から整理し、今後のキャリア戦略に活かせる判断基準を提示します。

ITエンジニア不足の実態と「学歴不問」求人増加の背景

まず、ITエンジニアが本当に不足しているのか、そしてなぜ「学歴不問」といった求人が増えているのか、その背景を探ります。結論から言えば、エンジニア不足は事実ですが、不足しているのは「即戦力で特定分野の専門性を持ち、かつ自律的に動けるエンジニア」です。一方、未経験者を採用して自社で育成する枠組みは、別のレイヤーでのニーズを満たすために拡大しています。

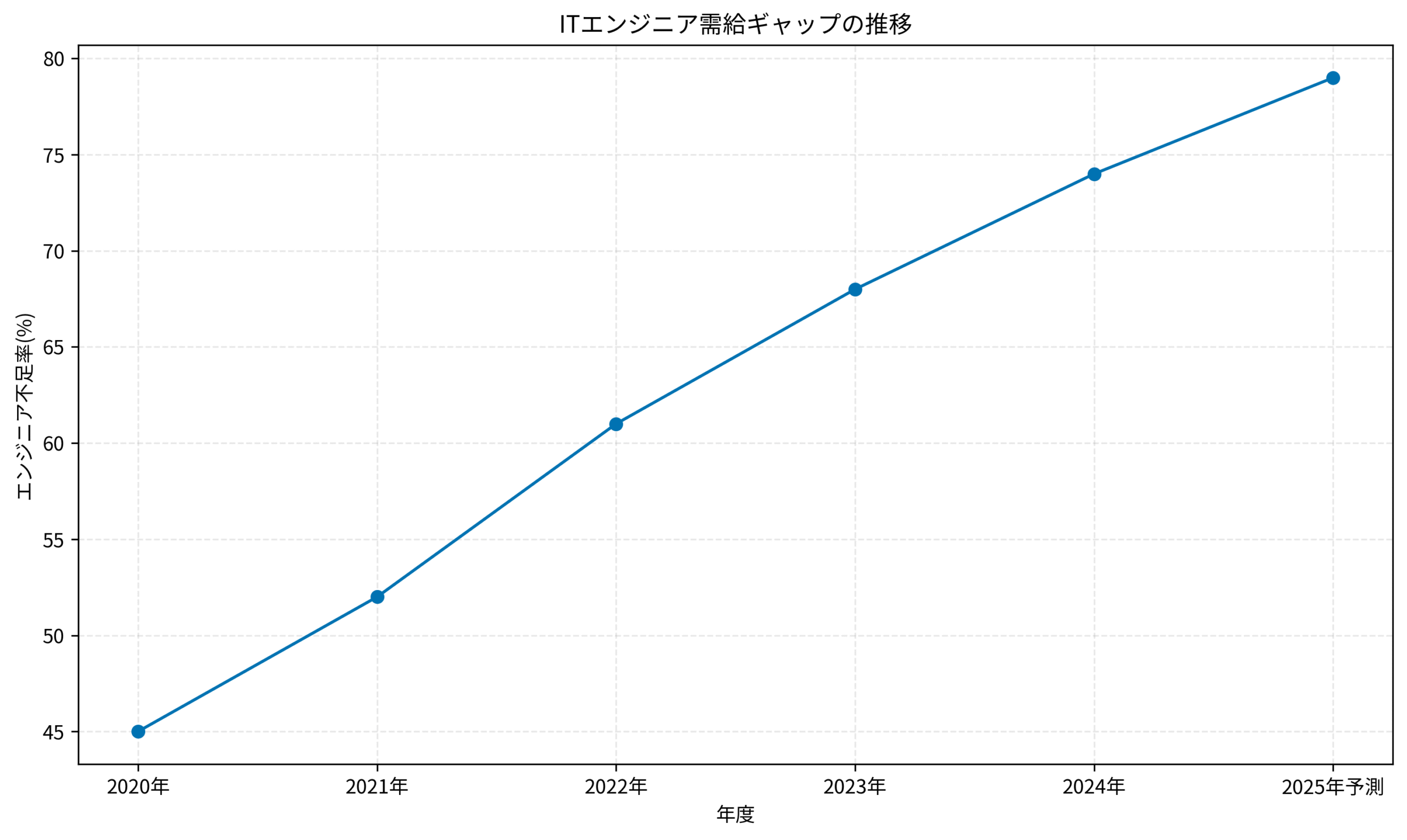

データが示すITエンジニアの需給ギャップ

各種調査機関のレポートによると、日本におけるIT人材、特にAI、ビッグデータ、クラウドといった先端技術を扱えるエンジニアの不足は深刻です。技術の進化スピードに人材育成が追いついていないことや、少子高齢化による労働人口の減少などが主な原因として挙げられます。特に、「大幅に不足している」と回答する企業の割合は依然として高く、多くの企業が事業継続や成長のためにITエンジニアの確保を最重要課題の一つと捉えています。

私が関わったプロジェクトでも、クラウドアーキテクトを1名採用するのに3ヶ月以上かかり、最終的には海外拠点からの異動で穴を埋めた事例がありました。このように、ハイエンドな技術領域ほど人材の奪い合いが激化しており、企業は複数の採用チャネルを並行して動かす必要に迫られています。アーキテクチャ設計の基礎を体系的に学ぶにはソフトウェアアーキテクチャの基礎が参考になります。

意思決定基準:自分の専門領域が需給ギャップの激しい領域に該当するかを調べ、市場価値を客観視する。

なぜ「学歴不問」「未経験歓迎」が増えているのか?

このようなエンジニア不足の中で、「学歴不問」「未経験歓迎」の求人が増加している背景には、いくつかの要因が考えられます。

企業の人材獲得競争が激化しており、経験豊富なエンジニアの採用は極めて困難です。そのため、企業は採用ターゲットを広げ、ポテンシャルを秘めた未経験者層にも目を向けるようになっています。また、学歴や職歴よりも、個人の学習意欲、論理的思考力、コミュニケーション能力といったポテンシャルを重視する採用が増えています。これらの素養があれば、入社後に研修やOJTを通じて育成できるという考え方です。

異業種での経験や多様な視点を持つ人材が、新しいアイデアやイノベーションを生み出すことへの期待感も、未経験者採用を後押ししています。さらに、一部の開発領域では、フレームワークの進化やローコード・ノーコードツールの登場により、必ずしも高度な専門知識がなくても開発に携われるケースが増えてきたことも影響しています。

私のチームでは、前職が営業職だったメンバーが業務フローの最適化に優れた提案を行い、エンジニアリング視点だけでは見落としていた改善ポイントを発見した経験があります。このように、多様なバックグラウンドがプロジェクト全体の質を引き上げるケースは決して珍しくありません。

意思決定基準:ポテンシャル採用枠と即戦力枠の違いを理解し、自分がどちらを狙うべきかを判断する。

Xで話題の「高年収エンジニア敬遠説」は本当か?

Xで指摘されているように、「専門教育を受けた即戦力エンジニアは高い年収を要求するため、企業が採用を躊躇し、代わりに未経験者を採用する」という側面も、一部には存在するかもしれません。企業の採用コストには限りがあり、特に育成に体力のある大手企業や、特定のスキルセットにこだわらないポジションでは、ポテンシャルを見込んで未経験者を採用し、自社で育成する方が中長期的にはメリットがあると判断するケースもあるでしょう。

しかし、これは単純な「敬遠」というよりは、企業の採用戦略の多様化と、求める人物像の細分化と捉えるべきです。高度な専門性や即戦力性が求められるポジションでは、依然としてスキルに見合う高い報酬を提示してでも経験者を採用する動きは活発です。一方で、ジュニアレベルのポジションや、特定の技術スタックに縛られない柔軟性が求められる場面では、未経験者のポテンシャルに賭けるという選択肢が出てきています。

私が関わった案件では、シニアエンジニアの年収が1200万円を超えるオファーが出された一方で、未経験枠のメンバーは400万円スタートで並走する状況がありました。企業は両方のレイヤーを同時に埋めたいというニーズを持っており、どちらか一方だけを優遇しているわけではないのです。

意思決定基準:自分のスキルレベルに見合った市場価値を把握し、交渉材料を整理してから面接に臨む。

企業側から見た「未経験者採用」のメリットとデメリット

企業が「学歴不問・未経験歓迎」でエンジニアを採用することには、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。両面を理解することで、企業の採用戦略の裏側が見えてきます。

上記のグラフは、2020年から2025年にかけてのITエンジニア不足率の推移を示しています。毎年約6〜8ポイントずつ不足率が上昇しており、2025年には約79%の企業がエンジニア不足を感じると予測されています。この深刻な状況が、企業の採用戦略を多様化させ、未経験者採用という選択肢を拡大させる大きな要因となっています。

メリット

経験者採用に比べ、初期の給与水準を抑えられる可能性があります。また、特定の企業文化に染まっていないため、新しい環境や価値観に柔軟に適応しやすい傾向があります。新しい分野に挑戦しようという意欲が高く、スポンジのように知識や技術を吸収してくれる可能性も期待できます。自社の理念や方針に沿って一から育成することで、将来のコア人材へと成長してくれる期待が持てます。

私が支援したスタートアップでは、未経験で入社したメンバーが1年後にはチームリーダーとして後輩の育成を担当するまで成長し、企業文化の浸透にも大きく貢献しました。初期投資を回収するまでに時間はかかりますが、中長期的なリターンは予想以上に大きくなることがあります。チーム育成の実践的な手法についてはチーム・ジャーニーが示唆に富んでいます。

意思決定基準:育成にかかる期間と投資を見積もり、ROIが合うかを事前に判断する。

デメリット

即戦力ではないため、一人前のエンジニアとして活躍できるようになるまでには、相応の教育コストと時間が必要です。研修制度の整備やメンターの配置など、社内の受け入れ体制も重要になります。理想と現実のギャップや、学習の困難さから、早期に離職してしまうリスクも考慮しなければなりません。ポテンシャルを見極めるのは難しく、採用後に期待したような成長が見られないケースも起こり得ます。

私のチームでも、未経験者のオンボーディングに失敗し、3ヶ月で離職してしまった事例がありました。原因を振り返ると、初期段階でのメンター配置が不十分だったこと、目標設定が曖昧だったことが挙げられます。こうした失敗を防ぐために、受け入れ側の体制整備は絶対に手を抜けない要素です。

意思決定基準:育成体制とメンタリング制度が整っているかを確認し、整っていなければ構築から始める。

エンジニアを目指す人にとっての意味合い

このような採用市場の変化は、既にエンジニアとして活躍している人、そしてこれからエンジニアを目指そうとしている人にとって、どのような意味を持つのでしょうか。

専門教育を受けたエンジニアの市場価値は?

「専門教育を受けた人材の高年収要求が敬遠される」というXでの声は、専門スキルを持つエンジニアにとっては気になる話かもしれません。しかし、高度な専門知識や豊富な実務経験を持つエンジニアの市場価値が低下したわけでは決してありません。むしろ、AIやクラウドといった先端分野や、複雑なシステム設計、プロジェクトマネジメントといった領域では、その価値はますます高まっています。

重要なのは、企業が本当に求めている「スキル」と自身のスキルセットが合致しているか、そしてその価値を適切に伝えられるかです。単に「専門教育を受けた」というだけでなく、その知識をどう活かして企業に貢献できるのか、具体的な実績と共に示すことができれば、適正な評価と報酬を得ることは十分に可能です。年収交渉においても、自身の市場価値を客観的に把握し、自信を持って臨むことが大切です。

私が支援したエンジニアの中には、過去のプロジェクトで削減したコストや改善した指標を数値化して面接資料にまとめ、年収交渉で150万円の上乗せに成功した事例があります。このように、価値を「見える化」することが交渉の鍵になります。30代エンジニアが不足する真の理由と解決策の記事でも、採用側の視点から市場価値の見せ方を解説しています。

意思決定基準:自分の成果を数値化し、企業が判断しやすい形で提示できる資料を用意する。

「学歴不問・未経験」からのキャリアパス

「学歴不問・未経験歓迎」の求人が増えていることは、異業種からの転職や、これまでITとは無縁だった人にとって、エンジニアになるための門戸が広がっていることを意味します。これは大きなチャンスと言えるでしょう。

しかし、その道は決して楽ではありません。IT業界は変化が速く、常に新しい知識や技術を学び続ける意欲と行動が不可欠です。プログラミングスクールに通ったり、オンライン教材で自己学習したりするだけでなく、実際に手を動かしてポートフォリオを作成し、自身のスキルを証明する必要があります。

私の経験上、例えばPHP/LaravelやJavaScript(Vue)といったWeb系の技術は、比較的学習リソースも豊富で、未経験からでもキャッチアップしやすい分野の一つですが、それでも実務レベルで通用するスキルを身につけるには相応の努力が求められます。独学で壁にぶつかった際には、コミュニティやメンターを活用して早期に解決する姿勢が重要です。AI時代の学習にはプロンプトエンジニアリングの教科書のような体系的な教材も役立ちます。

意思決定基準:学習計画を立て、3ヶ月ごとに成果物を公開して外部からフィードバックを得る仕組みを作る。

スキルセットの継続的なアップデート

経験者であっても、未経験から挑戦する人であっても、ITエンジニアとしてキャリアを築いていく上で最も重要なのは、自身のスキルセットを市場のニーズに合わせて継続的にアップデートしていくことです。特定の言語やフレームワークに固執するのではなく、新しい技術トレンドを追いかけ、必要であれば新しい分野の学習にも積極的に取り組む姿勢が求められます。

私自身、PHP一筋だった時期から、Dockerやクラウドインフラ、最近ではAIツールの活用まで領域を広げることで、参画できるプロジェクトの幅が大きく広がりました。技術の陳腐化を防ぐためには、四半期ごとに「次に学ぶべき技術」をリストアップし、小さな実験プロジェクトで試すサイクルを回すことが効果的です。30代エンジニアのキャリアを加速するAIツール活用術でも、継続学習の具体的な方法を紹介しています。

意思決定基準:半年ごとに新しい技術を1つ習得し、実務で使えるレベルまで引き上げる計画を持つ。

企業と個人が共存共栄するために

ITエンジニア不足と採用市場の多様化という状況の中で、企業と個人が共に成長していくためには、どのような視点が必要でしょうか。双方が歩み寄り、長期的な関係を築くことで、業界全体の成長に繋がります。

企業に求められること

単に門戸を広げるだけでなく、採用した人材(経験者・未経験者問わず)をしっかりと育成し、能力を最大限に引き出すための体制づくり(研修、OJT、メンター制度など)が不可欠です。学歴や経験年数だけでなく、個人のスキル、貢献度、学習意欲などを多角的に評価し、それに見合った報酬やキャリアパスを提供することが、エンゲージメントを高め、人材の定着に繋がります。

リモートワークやフレックスタイム制の導入、スキルアップ支援制度の充実など、エンジニアが働きやすく、成長を実感できる環境を提供することも重要です。私が関わったプロジェクトでは、月次の1on1とスキルマップの可視化を組み合わせることで、メンバーのモチベーションが大幅に向上した事例があります。チーム構造の最適化にはチームトポロジーの考え方が参考になります。

意思決定基準:採用後の育成計画を具体化し、3ヶ月・6ヶ月・1年の節目で評価とフィードバックを行う。

エンジニア(および目指す人)に求められること

自身のスキルや経験が、現在の市場でどの程度の価値を持つのかを客観的に把握し、過度な期待や卑下をしないことが大切です。企業に頼るだけでなく、自ら積極的に新しい技術を学び、市場価値を高める努力を続ける必要があります。また、自身のキャリアプランを主体的に設計し、必要なステップを踏んでいくことが求められます。

学歴や資格も一つの指標ですが、それ以上に、実際に何を作れるのか、どのような問題を解決できるのかといったアウトプットや実績が重視される傾向にあります。ポートフォリオの作成や、GitHubなどでの活動も有効です。私自身、未経験から転職したときに作成したポートフォリオが面接で大きな武器になりました。女性エンジニアのキャリアパスでも、実績の積み上げ方を具体的に解説しています。

意思決定基準:四半期ごとに自分のスキルと市場価値を棚卸しし、次のステップを明確にする。

まとめ

ITエンジニア不足と、それに伴う「学歴不問」「未経験歓迎」求人の増加という現象は、日本のIT業界が抱える構造的な課題と、新しい人材活用の模索が交錯する中で生まれています。Xで話題になるような「高年収エンジニア敬遠説」も、この複雑な状況の一側面を捉えたものと言えるでしょう。

企業にとっては、採用戦略の幅を広げ、多様な人材に門戸を開くことで、潜在的な才能を発掘するチャンスが生まれています。しかし同時に、採用した人材を育成し、戦力化するための投資とコミットメントが不可欠です。

一方、エンジニア個人、あるいはこれからエンジニアを目指す人々にとっては、キャリア構築の選択肢が増える一方で、学歴や経験年数といった従来の物差しだけでは評価されない、より実力本位の厳しい競争に身を置くことにもなります。継続的な学習意欲と、変化に対応できる柔軟性、そして自らの価値を証明するアウトプットが、これまで以上に重要になってくるでしょう。

私がPjMとしてプロジェクトを率いる上でも、多様なバックグラウンドを持つエンジニアたちと協働する機会が増えています。それぞれの強みを活かし、チームとして成果を上げていくためには、固定観念にとらわれず、個々の能力とポテンシャルを正しく見極める目が求められていると感じています。

この変化の時代において、企業も個人も、表面的な情報に惑わされることなく、本質を見据えた上で、それぞれの戦略を練り、行動していくことが、これからのIT業界で持続的に成長していくための鍵となるのではないでしょうか。キャリア構築の実践的な戦略については転職と副業のかけ算が具体的な手法を示しています。