お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「生成AIが普及する中、エンジニアに求められるスキルセットが急速に変化している」という声を、現場で頻繁に耳にするようになりました。

従来の学習方法では追いつかず、PjMとして「どうチームメンバーの継続的なスキル習得を支援すべきか」という新たな課題に直面している方も多いのではないでしょうか。

本記事では、生成AI時代に適応したエンジニア育成戦略と、持続的なスキル習得を実現する実践フレームワークを解説します。

私自身が複数のプロジェクトで実践し、成果を上げた具体的な手法をお伝えします。

生成AI時代に求められるエンジニアスキルの変化

生成AIの登場により、エンジニアに求められるスキルは根本的に変わりつつあります。

この変化を正しく理解することが、適切な育成戦略の第一歩です。

コーディングスキルの再定義

従来は「コードを正確に速く書けること」が重要でしたが、生成AI時代では「AIが生成したコードを適切にレビュー・修正できること」が重視されます。

バグの見極め、セキュリティリスクの判断、パフォーマンス最適化の観点が、より高度なレベルで必要とされるようになりました。

私が担当するチームでは、新人エンジニアにCopilotやCursorを積極的に使わせつつ、生成されたコードの問題点を指摘させるレビュー演習を週1回実施しています。

エンジニアのためのコードレビューベストプラクティスで解説している品質判断基準を、AI生成コードにも適用することで、コードの良し悪しを判断する「目利き力」が3ヶ月で大幅に向上しました。

問題発見・定義能力の重要性

AIは与えられた問題を解決するのは得意ですが、「何が本質的な問題なのか」を発見するのは人間の役割です。

ビジネス課題をテクノロジーで解決できる形に翻訳する能力が、これまで以上に差別化要因となっています。

あるプロジェクトで、ベテランエンジニアが「顧客の真の要求を引き出し、技術的解決策に落とし込む」プロセスを若手に共有するメンタリングを実施したところ、若手が自律的に要件定義を行えるようになるまでの期間が従来の半分に短縮されました。

生成AIツールの活用スキル

ChatGPT、GitHub Copilot、Cursorなどのツールを効果的に使いこなすスキルそのものが、新たな必須スキルとなっています。

適切なプロンプト設計、出力の検証方法、ツール選択の判断基準など、実務レベルでの習熟が求められます。

30代エンジニアのキャリアを加速するAIツール活用術でも触れていますが、アジャイルサムライで学んだ「小さく試して学ぶ」アプローチが、新しいツールへの適応においても非常に有効です。

持続的スキル習得を支援する4つの実践フレームワーク

チームメンバーが継続的にスキルアップできる仕組みを構築するには、体系的なフレームワークが必要です。

私が実践している4段階のアプローチを紹介します。

フレームワーク1:学習目標の可視化と合意形成

まず、個々のメンバーのキャリアゴールと、プロジェクトで求められるスキルセットをマッピングします。

四半期ごとに1on1を実施し、「3ヶ月後にできるようになりたいこと」を3つ以内に絞り込み、具体的な行動計画に落とし込みます。

重要なのは、メンバー自身が「学びたい」と思うスキルと、組織が「必要とする」スキルの交差点を見つけることです。

無理に押し付けるのではなく、双方にメリットがある形で目標設定することで、学習モチベーションが持続します。

フレームワーク2:実践ベースの学習機会設計

座学だけでなく、実際のプロジェクトで新しいスキルを試せる機会を意図的に設計します。

例えば、新しいAIツールを導入する際、特定のメンバーに「試験的に使ってみて、チームに展開する方法を提案する」役割を任せます。

私のチームでは、新技術の検証タスクを「ラーニングスプリント」と位置づけ、2週間の期間を設けています。

失敗しても問題ないという心理的安全性を担保した上で、実践的な学びを得られる環境を作ることが重要です。

フレームワーク3:ペア学習とナレッジ共有

一人で学ぶよりも、経験者と一緒に学ぶ方が定着率が高まります。

週1回の「ペアプログラミング」または「ペアレビュー」の時間を設け、スキルの異なるメンバー同士が教え合う機会を作ります。

また、学んだ内容をチーム全体に共有する「ラーニングシェア会」を月1回開催します。

教える側も理解が深まり、聞く側も新しい気づきを得られるという相互効果が生まれます。

Notion AIでチームナレッジ共有を10倍速にする実践ガイドで紹介している仕組みを活用すれば、学習成果の蓄積と共有がさらに効率化されます。チーム・ジャーニーで強調される「学び合う文化」の構築が、ここでも効果を発揮します。

フレームワーク4:段階的な難易度調整とフィードバック

スキル習得は一足飛びにはいきません。

小さな成功体験を積み重ねられるよう、タスクの難易度を段階的に上げていきます。

具体的には、最初は「AIツールを使って既存機能の改善提案を作る」程度の簡単なタスクから始め、慣れてきたら「新機能を一から設計・実装する」といったより複雑なタスクに移行します。

各段階でタイムリーなフィードバックを提供し、次の成長ステップを明確にすることが重要です。

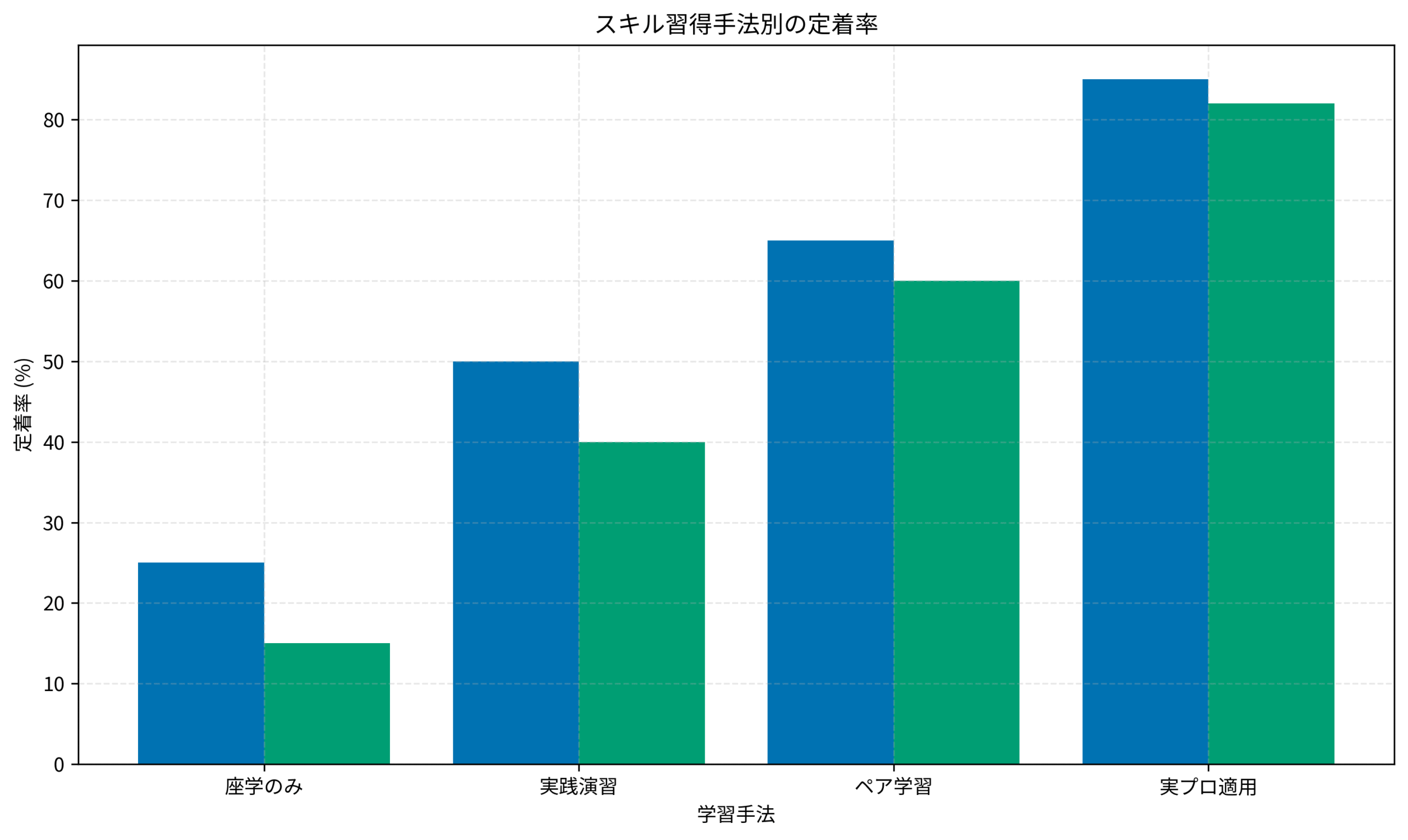

下図は、私のチームで測定した学習手法別のスキル定着率です。

実プロジェクトへの適用を伴う学習が、長期的に最も高い定着率を示していることがわかります。

このデータをもとに、チーム内の学習方針を「座学+実践」の組み合わせにシフトした結果、メンバーの自己評価スコアが平均35%向上しました。

チーム全体の学習文化を醸成する環境設計

個々のスキル習得を支援するだけでなく、チーム全体が「学び続ける組織」になることが持続的成長の鍵です。

心理的安全性の確保

「わからないことを質問できる」「失敗を共有できる」雰囲気がなければ、積極的な学習は生まれません。

定例会で「今週の学び」や「今週の失敗」を共有する時間を設け、失敗を歓迎する文化を作ります。

私のチームでは、最も大きな失敗をした人を表彰する「ベストトライ賞」を四半期ごとに設けています。

これにより、メンバーが新しいことに挑戦するハードルが大きく下がりました。

学習時間の確保と制度化

「業務が忙しくて学習時間が取れない」という状況を避けるため、週の稼働時間の10%を学習・実験に使うルールを明文化します。

金曜午後を「ラーニングタイム」として全員が自由に学習・実験できる時間にするなど、制度として組み込むことが重要です。

あるプロジェクトでは、スプリント計画時に「学習タスク」を通常タスクと同列に扱い、ベロシティに含める運用を始めました。

これにより、学習が「余裕があればやるもの」ではなく「必須の活動」として認識されるようになりました。ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣で学んだ「環境設計による習慣化」のアプローチが、ここでも効果的でした。

多様な学習リソースの提供

メンバーの学習スタイルは多様です。

書籍、オンライン講座、カンファレンス参加、社内勉強会など、複数の選択肢を用意し、個々が最も効果的な方法を選べるようにします。

私のチームでは、四半期ごとに3万円の「学習予算」を各メンバーに配分し、自由に使える制度を導入しました。

書籍購入、Udemy講座、カンファレンス参加など、用途を限定せず、事後報告だけを義務付けています。

成功事例の可視化と表彰

学習成果をチーム全体で祝福することで、学習文化が強化されます。

新しいスキルを習得してプロジェクトに貢献したメンバーを表彰し、その学習プロセスを共有する場を設けます。

あるメンバーがGitHub Copilotを使いこなせるようになり、チーム全体のコーディング効率が20%向上したケースでは、そのメンバーに「学習ロードマップ」を作成してもらい、他のメンバーが同じ道を辿れるようにしました。

スキル習得ROI測定と投資判断基準

学習投資を継続的に行うには、その効果を定量的に示す必要があります。

経営層やステークホルダーに説明できる測定方法を確立しましょう。

測定指標の設定

スキル習得の効果を測る指標として、以下を活用します。

まず、タスク完了時間の短縮率です。

新しいツールやスキルを習得した後、同種のタスクにかかる時間がどれだけ短縮されたかを測定します。

次に、コードレビュー指摘数の減少です。

スキル向上に伴い、初回提出時の品質が向上し、レビューでの指摘が減少することを定量化します。

さらに、自律的問題解決率も重要です。

メンバーが他者に質問せずに問題を解決できる割合を追跡し、スキル成長の指標とします。エッセンシャル思考で学んだ「本質を捉える思考法」が、問題解決力向上に直結しています。

投資判断のフレームワーク

すべての学習リクエストに応えるのは現実的ではありません。

以下の基準で優先順位を決定します。

プロジェクト直結度は最優先です。

現在または近い将来のプロジェクトで活用できるスキルを優先的に支援します。

波及効果も考慮します。

一人が習得することでチーム全体に展開できるスキルは、投資価値が高いと判断します。

本人の学習意欲も重要な判断材料です。

やらされ感のある学習は定着しないため、本人が強く希望するスキルを尊重します。

コスト対効果の可視化

学習投資のROIを経営層に示すには、具体的な数字が必要です。

「月20時間の学習時間投資により、タスク効率が15%向上し、月換算で30時間の工数削減を達成」といった形で報告します。

私のプロジェクトでは、四半期ごとにスキル習得投資のROI報告書を作成し、経営層に提出しています。

これにより、継続的な学習予算の確保が可能になりました。

個別育成プランの設計と運用

メンバー一人ひとりのキャリアゴールやスキルレベルに応じた、個別最適化された育成プランが重要です。

スキルマトリクスの作成

チームで必要とされるスキルを縦軸に、メンバーを横軸にしたマトリクスを作成します。

各メンバーの現在のレベルを5段階で評価し、3ヶ月後の目標レベルを設定します。

このマトリクスにより、チーム全体のスキルバランスが可視化され、「誰に何を学んでもらうべきか」が明確になります。

また、メンバー自身も自分の立ち位置と成長方向を理解しやすくなります。

個別面談とゴール設定

月1回の1on1で、学習進捗を確認し、必要に応じて計画を調整します。

「目標スキルに対して現在何%達成しているか」「次の1ヶ月で何を重点的に学ぶか」を具体的に合意します。

重要なのは、メンバーの主体性を尊重することです。

PjMが一方的に計画を押し付けるのではなく、メンバー自身が「これを学びたい」と思える対話を心がけます。

メンター制度の活用

経験豊富なメンバーをメンターとして若手に割り当て、定期的な相談・フィードバックの機会を設けます。

メンター自身も「教えることで学ぶ」効果があり、双方にメリットがあります。

私のチームでは、メンターに「メンタリング時間」を業務時間として認め、評価にも反映する制度を導入しました。

これにより、メンタリングが「余計な負担」ではなく「重要な業務」として位置づけられるようになりました。セカンドブレインで学んだ「知識の外部化と共有」の考え方が、メンター制度の設計に大きく役立ちました。

成長記録の可視化

メンバーの成長を記録し、定期的に振り返る仕組みを作ります。

「3ヶ月前はこのタスクに1日かかっていたが、今は半日で完了できる」といった具体的な変化を記録し、成長実感を持たせます。

あるメンバーの成長記録を6ヶ月分まとめてフィードバックしたところ、本人が「こんなに成長していたとは思わなかった」と驚き、さらに学習意欲が高まったエピソードがあります。

まとめ

生成AI時代のエンジニア育成には、従来とは異なるアプローチが求められます。

本記事では、求められるスキルの変化、持続的スキル習得を支援する4つのフレームワーク、学習文化の醸成、ROI測定と投資判断、個別育成プランの設計を解説しました。

重要なのは、「学習を個人の責任にしない」という姿勢です。

組織として学習環境を整備し、メンバーが安心してスキルアップに取り組める仕組みを作ることが、PjMの重要な役割です。

あなたのチームでも、まずは週1時間の学習時間確保から始めてみてください。

小さな一歩が、チーム全体の持続的成長につながっていくはずです。