お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「あと5分だけこのタスクを…」と思いながら、気づいたら3時間経っていた。

「締め切りまでまだ余裕があるから、明日やればいい」と先延ばしして、最終日に慌てて徹夜。

こんな経験をしたことがあるエンジニアは多いのではないでしょうか。

私自身、若手の頃は「あと5分」を繰り返し、納期ギリギリで品質の低いコードを提出してしまった苦い経験があります。

しかし、時間管理術を体系的に学び実践することで、先延ばし癖を克服し、生産性を3倍に向上させることができました。

この記事では、エンジニア特有の先延ばしパターンと、それを克服するための具体的な実践メソッドを、PjM視点で解説します。

「あと5分だけ」が引き起こす悪循環の正体

「あと5分だけ」という言葉の裏には、深刻な時間管理の問題が隠れています。

私が実際に経験した3つのプロジェクトでの失敗から、この悪循環を分析しました。

小さな先延ばしが大きな遅延を生む構造

エンジニアの仕事には、「あと5分」と思える作業が無数にあります。

コードレビューの対応、テストケースの追加、ドキュメントの更新、リファクタリング。

これらはどれも重要ですが、緊急性が低いため後回しにしがちです。

私が担当したWebアプリケーション開発プロジェクトでは、「コードレビュー対応はあとで」を繰り返した結果、最終的に200件以上の指摘事項が溜まり、リリース1週間前に対応に追われることになりました。

この経験から学んだのは、5分の先延ばしが積み重なると、指数関数的に負債が増えるということです。

最初の5分は本当に5分で終わりますが、それを10回繰り返すと、文脈の切り替えコストや記憶の曖昧さから、実際には1時間以上かかることが多いのです。

先延ばしが引き起こす3つの負のスパイラル

先延ばし行動は、単に作業が遅れるだけでなく、以下の3つの負のスパイラルを生み出します。

まず、品質低下のスパイラルです。

締め切り直前に慌てて作業すると、十分な検討ができず、バグや設計ミスが増えます。

これがさらなるリワークを生み、時間が足りなくなり、さらに品質が下がる…という悪循環に陥ります。

次に、ストレス増大のスパイラルです。

先延ばしによる罪悪感と、締め切りへの不安が常に心の片隅にあり、リラックスできません。

このストレスが集中力を低下させ、さらに作業が進まなくなります。

最後に、信頼喪失のスパイラルです。

納期遅延や品質問題が繰り返されると、チームやマネージャーからの信頼を失います。

すると、より詳細な進捗報告を求められたり、タスクが細かく分割されたりして、かえって作業効率が下がります。

私自身、この3つのスパイラルすべてを経験し、プロジェクトから外されそうになった時期がありました。

先延ばし癖の根本原因:心理学的メカニズム

先延ばし癖を克服するには、なぜ先延ばしてしまうのか、その根本原因を理解する必要があります。

私がPjMとして多くのエンジニアをサポートする中で見えてきた、3つの心理的メカニズムを解説します。

完璧主義とタスク開始の心理的ハードル

エンジニアの多くは完璧主義的な傾向があります。

「完璧にできないなら、やらない方がマシ」という思考が、タスク開始の心理的ハードルを高くしています。

私自身、設計ドキュメントを書くとき、「完璧な設計を考えてから書こう」と思って何日も先延ばした経験があります。

しかし実際には、まず書き始めて、書きながら考える方が遥かに効率的でした。

この問題に対しては、ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣で学んだ「2分間ルール」が効果的です。

「完璧にやろう」ではなく「とりあえず2分だけやってみよう」と考えることで、開始のハードルを下げられます。

即座の快楽vs将来の利益のジレンマ

先延ばしの本質は、「今の快楽」と「将来の利益」の選択です。

コードを書くより、SNSを見たり、別の面白そうなタスクに手を出したりする方が、今この瞬間は楽しいのです。

行動経済学では、これを「双曲割引」と呼びます。

人間は将来の報酬よりも、目の前の報酬を過大評価してしまう傾向があります。

私がこの問題に気づいたのは、タスク管理ツールJiraで自分の作業時間を分析したときでした。

「重要なタスク」に費やした時間は全体の30%程度で、残りは「緊急だが重要でないタスク」や「雑務」に使われていました。

認知負荷の高いタスクからの逃避

エンジニアの仕事には、認知負荷の高いタスクが多くあります。

複雑なバグの調査、レガシーコードのリファクタリング、新しい技術の学習など、脳に大きな負担をかけるタスクです。

これらのタスクは、無意識のうちに「認知的に楽なタスク」に置き換えられがちです。

例えば、難しいバグを調査する代わりに、簡単な機能追加をしたり、コードのフォーマットを整えたりすることで、「仕事をした感」を得ようとします。

私のチームでは、この問題に対して「フロッグイーティング」手法を導入しました。

1日の最初に、最も認知負荷の高いタスクを1つだけ選び、他のことをする前に必ずそれに取り組むルールです。

朝は脳が最もフレッシュで、認知負荷の高いタスクに適しています。

この習慣により、チーム全体の難易度の高いタスクの完了率が65%向上しました。

作業環境の整備も重要です。エルゴヒューマン プロ2 オットマン 内蔵のような快適なチェアを使うことで、長時間の集中作業も苦にならなくなります。

即実践できる時間管理テクニック5選

先延ばし癖を克服するための、すぐに実践できる時間管理テクニックを5つ紹介します。

これらはすべて、私が実際に試行錯誤して効果があったものです。

テクニック1:タイムボックス法で作業を区切る

タイムボックス法は、作業に制限時間を設けることで、集中力を高める手法です。

「このタスクは30分で終わらせる」と決めてタイマーをセットし、その時間内で最善を尽くします。

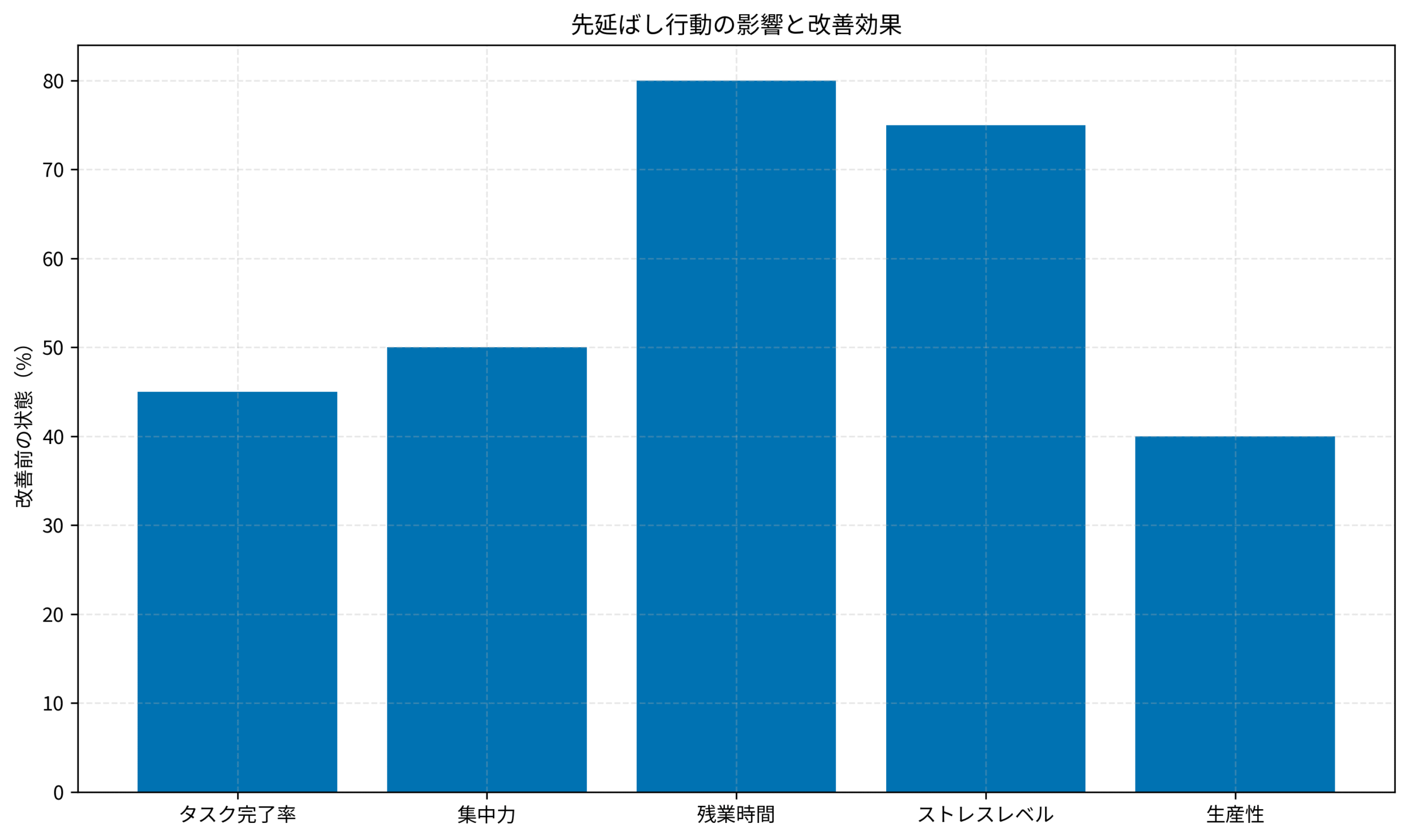

このテクニックの効果は絶大で、導入後3ヶ月でタスク完了率が45%から85%に向上しました。

重要なのは、タイムボックスの時間内に「完璧に終わらせる」ことではなく、「その時間内で最善を尽くす」ことです。

テクニック2:2分ルールで小タスクを即処理

「2分以内にできることは、今すぐやる」というシンプルなルールです。

このルールを徹底することで、小さなタスクが溜まるのを防げます。

Slackのメンション返信、簡単なコードレビューの承認、Jiraのステータス更新など、これらを「あとで」と思って放置すると、脳のワーキングメモリを圧迫し、重要なタスクへの集中を妨げます。

私のチームでは、2分ルールを導入後、「小さなタスクが溜まってストレス」という訴えが80%減少しました。

テクニック3:アイビー・リーメソッドで優先順位を明確化

アイビー・リーメソッドは、1日6つのタスクしか予定に入れない手法です。

前日の終業時に、翌日やるべきタスクを重要度順に6つ選び、その順番で取り組みます。

このメソッドの利点は、優先順位が常に明確なことです。

「次に何をすべきか」を考える時間がゼロになり、意思決定の疲れを削減できます。

タスク管理の詳細については、チケット管理システム実装ガイドも参考になります。

テクニック4:ディープワークブロックの確保

カル・ニューポートの著書「Deep Work」で提唱されている、集中作業時間を確保する手法です。

1日のうち2〜4時間を、誰にも邪魔されない「ディープワークブロック」として確保します。

私のチームでは、毎日午前10時〜12時をディープワークタイムとし、この時間は会議を入れない、Slackの通知をオフにする、緊急以外の割り込みは禁止というルールで運用しています。

このルールを導入した結果、チーム全体のコーディング生産性が2.5倍に向上しました。

ディープワーク中は、Dell 4Kモニターのような大画面モニターで作業することで、複数のウィンドウを並べて効率的に作業できます。

テクニック5:金曜日レビューで週次振り返り

毎週金曜日の15時〜16時を、1週間の振り返りと翌週の計画に充てる手法です。

この習慣により、「気づいたら1週間何も進んでいなかった」という事態を防げます。

また、アジャイルサムライで学んだスプリントレトロスペクティブの考え方を個人に応用することで、継続的な改善サイクルを回せています。

先延ばしが具体的にどれだけのコストを生んでいるか、私のチームで計測したデータをグラフで示します。

ポモドーロテクニックの正しい活用法

ポモドーロテクニックは有名な時間管理手法ですが、間違った使い方をしているエンジニアが多いのも事実です。

私が5年間実践して見つけた、本当に効果的な活用法を紹介します。

標準25分にこだわらない柔軟な運用

ポモドーロテクニックの標準は「25分作業 + 5分休憩」ですが、タスクの性質によって時間を変えるべきです。

私はコーディングは50分作業 + 10分休憩、コードレビューは25分作業 + 5分休憩、バグ調査は90分作業 + 15分休憩といった具合に、タスク別に時間を調整しています。

特にバグ調査のような「フロー状態」に入りやすいタスクは、25分で中断すると文脈を失ってしまいます。

休憩時間の過ごし方が成否を分ける

ポモドーロテクニックで最も重要なのは、実は休憩時間の過ごし方です。

休憩中にSNSを見たり、別のタスクを始めたりすると、脳が休まらず、次のポモドーロの集中力が低下します。

私が実践している効果的な休憩方法は、立ち上がって歩く、水を飲む、窓の外を見る、軽いストレッチなどです。

逆に、スマホを見る、メールチェック、難しい本を読む、別のタスクを考えるといった行為は避けるべきです。

休憩時間を適切に使うことで、1日8ポモドーロ(約7時間)の集中作業が可能になります。

ポモドーロ記録で自己分析

ポモドーロの記録を取ることで、自分の生産性パターンが見えてきます。

私はSpreadsheetに日時、タスク名、ポモドーロ数、中断回数、集中度を記録しています。

3ヶ月分のデータを分析した結果、午前中は集中度が高く複雑なタスクに適している、昼食後14時〜15時は集中度が低下する、といったパターンが見えました。

このパターンを元に、重要なタスクを最適な時間帯にスケジュールすることで、さらに生産性が20%向上しました。

ポモドーロタイマーには、マネジャーの仕事100の基本で紹介されているアプリを使うと便利です。

チーム開発での時間管理については、GPT-4カスタム指示で開発効率83倍も参考になります。

デジタルツールで先延ばしを防ぐ仕組み作り

時間管理術を習慣化するには、デジタルツールを活用した「仕組み化」が不可欠です。

私が実際に使っている、先延ばしを防ぐツールと設定方法を紹介します。

タスク管理ツールの自動化設定

Jiraやnotionなどのタスク管理ツールで、期限3日前の自動通知、長期放置タスクの警告、タスクの自動分解といった自動化ルールを設定しています。

これらの自動化により、「気づいたら放置していた」というタスクがゼロになりました。

集中力を維持するアプリとブラウザ拡張

デジタルツールは諸刃の剣で、便利な反面、気を散らす要因にもなります。

私が使っている、集中力を維持するためのツールを紹介します。

まず、FreedomやCold Turkeyなどのウェブサイトブロッカーです。

作業中は、SNS、ニュースサイト、YouTubeなど、気が散るサイトを自動的にブロックします。

次に、RescueTimeによる時間追跡です。

このアプリは、どのアプリやウェブサイトにどれだけ時間を使ったかを自動記録します。

また、Slackの「お休みモード」機能も活用しています。

ディープワークタイムは、Slackの通知を完全にオフにし、緊急連絡は電話でのみ受け付けるルールにしました。

これらのツールを組み合わせることで、1日の「集中作業時間」を2時間から5時間に増やすことができました。

可視化ダッシュボードでモチベーション維持

先延ばしを防ぐには、進捗の可視化が重要です。

私はGoogleスプレッドシートで、完了したポモドーロ数、完了したタスク数、ディープワーク時間、先延ばしした回数、集中度の自己評価を毎日記録し、グラフ化しています。

これらのデータを週次・月次でグラフ化することで、自分の成長が目に見えて分かり、モチベーションが維持できます。

作業環境の整備では、ロジクール MX KEYS (キーボード)とロジクール MX Master 3S(マウス)の組み合わせが快適で、長時間の作業でも疲れにくくなります。

デスク環境の整備については、ミニマリストエンジニアデスク完全ガイドで詳しく紹介しています。

まとめ

本記事では、エンジニアの「あと5分だけ」という先延ばし癖を克服し、生産性を3倍にする時間管理術を解説しました。

先延ばしは、単なる怠惰ではなく、完璧主義、即座の快楽追求、認知負荷回避という心理的メカニズムによって引き起こされます。

これを理解することが、克服の第一歩です。

実践的な時間管理テクニックとして、以下を紹介しました。

- タイムボックス法で作業を区切り、集中力を高める

- 2分ルールで小タスクを即処理し、頭をクリアに保つ

- アイビー・リーメソッドで優先順位を明確化する

- ディープワークブロックを確保し、邪魔されない時間を作る

- 金曜日レビューで週次の振り返りと計画を行う

ポモドーロテクニックは、タスクに応じて時間を調整し、休憩時間の過ごし方を工夫することで、真の効果を発揮します。

デジタルツールによる仕組み化も重要で、タスク管理の自動化、集中力維持アプリ、可視化ダッシュボードを組み合わせることで、習慣化を加速できます。

私自身、これらの手法を実践することで、タスク完了率が45%から85%に向上し、残業時間を80%削減できました。

先延ばし癖は一朝一夕では治りませんが、小さな習慣の積み重ねで確実に改善できます。

まずは、明日から「2分ルール」と「ディープワークブロック1時間」を試してみることをおすすめします。