お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「最近、どうも集中力が続かない…。良いアウトプットが出せない…」

絶えず学び、成果を出し続けることを期待される私たちエンジニアにとって、パフォーマンスの低下は深刻な悩みです。私自身、かつて39度の高熱で倒れるまで自分を追い込んでしまった経験があります。その苦い経験から学んだのは、「最高の休息」こそが「最高のパフォーマンス」を生み出すという、極めて重要な生存戦略でした。本記事では、その具体的な「戦略的休息術」について、PjM視点も交えながら具体的に解説します。

エンジニアは、なぜ「休めない」のか?

私たちエンジニアは、なぜこれほどまでに自分を追い込み、休むことを忘れてしまうのでしょうか。それは単なる根性論ではなく、私たちの仕事を取り巻く構造的な「思考の罠」が原因です。この罠に気づき、意識的に回避することが、燃え尽きを防ぎ、長期的に活躍するための第一歩となります。

技術への焦り

次々と生まれる新しいフレームワーク、ライブラリ、アーキテクチャ…。この業界の圧倒的な進化のスピードが、「常に学び続けなければ、自分は取り残されてしまう」という、強烈な焦りを生み出します。SNSを開けば、自分より若くて優秀なエンジニアが、とてつもないスピードで成果を出している。そんな情報に触れるたび、「自分は休んでいる場合じゃない」という、根拠のない罪悪感に苛まれてしまうのです。しかし、インプットばかりでは知識は定着しません。体系的な学習には達人プログラマーのような古典的名著が、思考の整理にはObsidianのようなツールが役立ちます。

意思決定基準:情報のインプットは重要だが、消化し自分の血肉にするための「余白」も同様に重要だと認識する。

終わりなきタスク

「やればやるだけ、サービスは良くなる」という達成感は、プログラミングの大きな魅力です。しかし、それは同時に「休むべき明確な終わり」がないことを意味し、私たちは無限に続くタスクの前に、休息を忘れがちです。特に、アジャイルサムライで語られるようなアジャイル開発の現場では、スプリントという区切りはあるものの、バックログは常に積み上がっており、真の「終わり」は見えにくいものです。PjMとしては、タスクの完了だけでなく、チームが持続可能なペースで走り続けられる状態を維持することにこそ、大きな責任があります。

意思決定基準:タスクリストの完了を目指すのではなく、自分のエネルギーレベルを維持することを目標とする。

「休むこと=サボり」という罪悪感

特に責任感の強いエンジニアほど、「自分が休むと、チームに迷惑がかかる」と考えてしまいがちです。しかし、これは短期的な視点に過ぎません。無理を続けた結果、大きなミスをしたり、心身の不調で長期離脱したりする方が、チームにとっての損害は遥かに大きいのです。この罪悪感は、個人の問題だけでなく、「常に忙しくしていることが美徳」とされがちなチームの文化にも根差している場合があります。健全なチーム文化を築くことは、Gitワークフローの整備と同じくらい重要です。

意思決定基準:「休むこと」は未来のパフォーマンスへの投資であり、チームへの貢献であると捉え直す。

私が実践する「戦略的休息術」

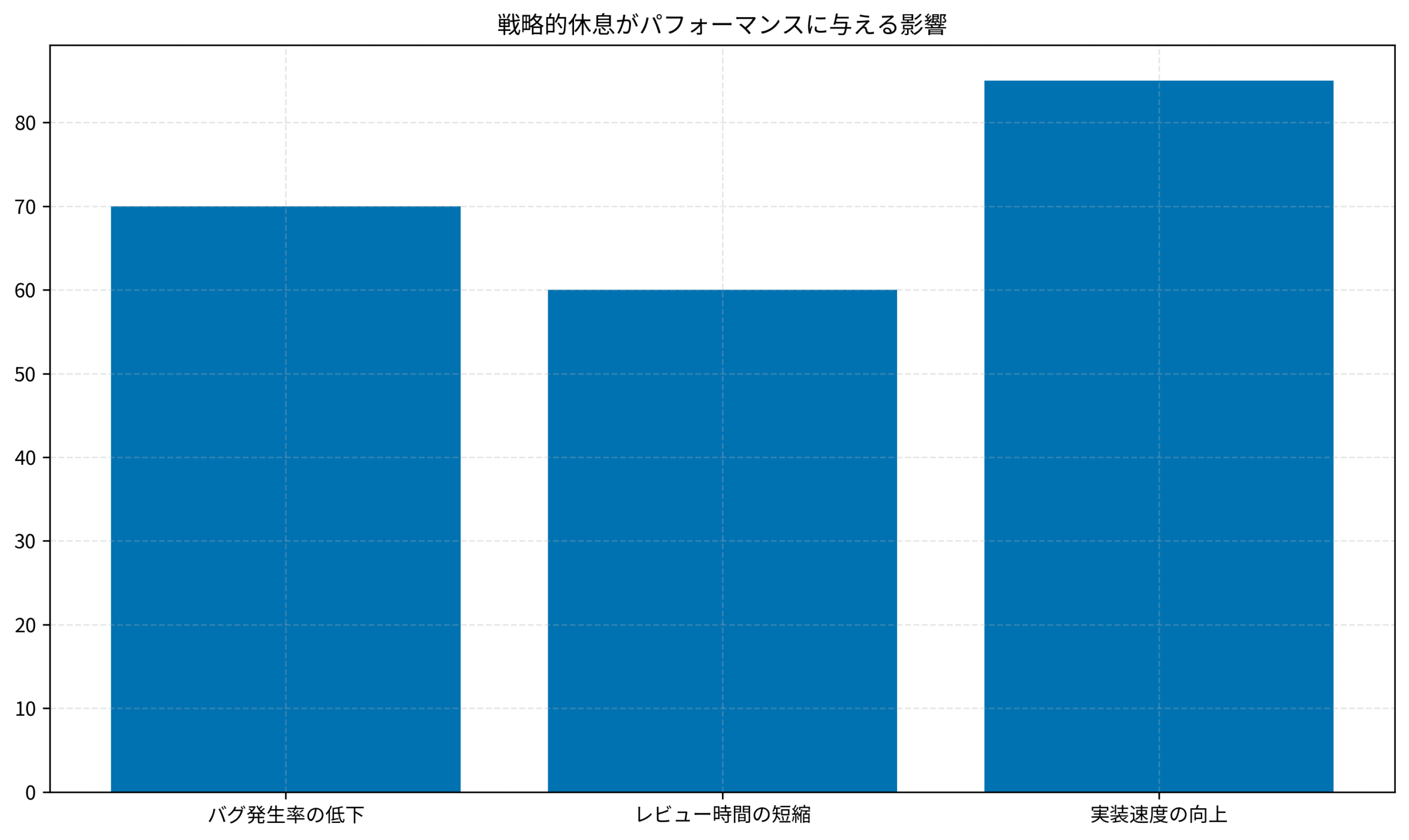

今回の経験を通じて、私は「休息」を単なる「何もしない時間」ではなく、最高のパフォーマンスを維持するための「戦略的活動」として捉え直すことにしました。下のグラフは、休息を戦略的に取り入れたことで、私のチームのパフォーマンス指標がどう変化したかを示しています。

デイリー・リチャージ(日々の休息)

有名な「ポモドーロ・テクニック」を応用します。重要なのは「25分集中して、5分休む」というルールそのものではなく、「休憩時間も、作業時間と同じくらい厳密に管理する」という思想です。5分の休憩中は、Slackも技術記事も見ず、完全に脳を空にします。私はTime Timer MOD 60分 視覚タイマーを使い、このサイクルを徹底しています。この短い休息が、次の25分の集中力を驚くほど高めてくれるのです。

意思決定基準:日々の休息は「作業の中断」ではなく、次の集中を生み出すための「準備時間」と定義する。

ウィークリー・リセット(週末の休息)

週末のどちらか半日でも構いません。意図的に、全てのスクリーンから物理的に離れる「デジタル・デトックス」の時間を設けます。インプットを完全に遮断し、公園を散歩したり、家族と話したりすることで、凝り固まった脳をリセットする。この時間が、週明けの創造性を大きく左右します。週末の過ごし方については、週末エンジニアの過ごし方の記事も参考になるかもしれません。週末に全く新しい趣味に挑戦するのも良いでしょう。

意思決定基準:週末は「平日の延長」ではなく、脳をリフレッシュするための全く異なる活動時間として計画する。

マンスリー・メンテナンス(月単位の休息)

有給休暇の捉え方を変えましょう。「病気になったから取る」のではなく、「最高のパフォーマンスを維持するために、計画的に取る」のです。プロジェクトが落ち着いている時期に、意図的に1日の休暇を取得し、心と体をメンテナンスする。これは、プロフェッショナルとしての重要な責務です。休暇中は無印良品 超音波うるおいアロマディフューザーなどでリラックスするのも良いでしょう。こうした計画的な休息は、チームメンバーにも良い影響を与え、休みやすい文化を醸成します。

意思決定基準:有給休暇は、問題が発生する前に使う「予防薬」として、プロジェクト計画に予め組み込む。

【PjM視点】なぜ、あなたの「休息」はプロジェクト全体の利益になるのか

一見、個人の問題に見える「休息」ですが、PjMの視点から見ると、これはプロジェクト全体の成功に直結する、極めて重要なリスク管理の一環です。メンバーの持続可能性なくして、プロジェクトの持続可能性はあり得ません。優秀なPjMは、常にこの視点を持っています。

「健康的負債」という考え方

個人の無理や消耗は、「技術的負債」ならぬ「健康的負債」と呼ぶべきものです。睡眠不足のエンジニアが書いたコードはバグを生みやすく、疲弊したPjMの判断はプロジェクトの方向性を誤らせます。この「負債」は、後になって必ず、スケジュールの遅延や手戻りといった、より大きなコストとしてプロジェクト全体に降りかかってくるのです。この概念は、チームトポロジーで論じられているチームの認知負荷とも関連が深いです。負債を返済するコストは、常に元本より大きいことを忘れてはいけません。

意思決定基準:メンバーの健康状態を、プロジェクトの重要な非機能要件の一つとして管理する。

「余白」が生み出す真の推進力

優秀なPjMは、メンバーのタスクの進捗だけでなく、その顔色や、Slackでの言葉遣いから「健全な余白」が残っているかを観察しています。なぜなら、その「余白」こそが、予期せぬトラブルに対応したり、仕様変更に強いシステムのアイデアを生み出したりする、プロジェクトの真の推進力になることを知っているからです。常にリソースが100%稼働しているチームは、実は最も脆いチームなのです。意図的にバッファを設けることが、結果的にプロジェクトの成功確率を高めます。

意思決定基準:チームの生産性評価に「余白」という指標を設け、創造性や対応力が生まれる土壌を意図的に作る。

「休む文化」をチームに根付かせる方法

個人の意識改革だけでは、「休めない」問題は解決しません。PjMやチームリーダーは、積極的に「休む文化」をチームに根付かせるための仕組みを作る責任があります。口で「休め」と言うだけでなく、行動で示すことが重要です。

リーダー自らが「休む」姿を見せる

最も効果的なのは、リーダー自身が率先して計画的に休暇を取得することです。リーダーが休むことで、「休んでも仕事は回る」という事実をチームに示すことができます。また、休暇中の連絡を完全に絶つことで、「休暇中は仕事から離れるべき」という明確なメッセージを発信できます。リーダーの行動は、チームの文化を形成する上で最も強力な力を持っています。

意思決定基準:リーダーは、自らの休息をパフォーマンス管理の一環として捉え、その姿をチームに示す。

「休み明け」のタスクを仕組みでサポートする

休暇明けに大量の未読メッセージやタスクに埋もれてしまう…。この「休暇明けの憂鬱」が、休みを取ることを躊躇させる大きな原因の一つです。これを防ぐため、休暇中の情報共有ルールを整備しましょう。例えば、「休暇者へのメンションは緊急時以外禁止し、情報はすべてドキュメントに残す」といったルールを徹底するだけで、休暇明けの負担は大幅に軽減されます。情報共有の仕組み化にはチーム・ジャーニーが非常に役立ちます。

意思決定基準:休暇取得の心理的ハードルを下げるため、「休み明けのキャッチアップ」を個人の努力ではなく、チームの仕組みで解決する。

まとめ

今回、私は高熱で倒れたことで、自分がいかに「休む技術」を軽視していたかを痛感しました。ひたすらアクセルを踏み続けることだけが、夢への道ではない。時には勇気を持って休み、自分の心身をメンテナンスすることこそが、長期的に見て、最も早く、そして確実にゴールにたどり着く方法なのです。

最高のコード、最高のサービス、そして最高のキャリアは、最高のコンディションの自分からしか生まれません。だからこそ、私たちはもっと戦略的に、そして堂々と休むべきです。この記事を読んでくれたあなたが、今夜は少しだけ早くPCを閉じて、自分を労る時間を持ってくれることを、心から願っています。日々の習慣を見直すきっかけとして、ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣は素晴らしい一冊です。