お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「Dockerイメージが肥大化してビルドに時間がかかる」「CI/CDパイプラインが遅くて開発スピードが落ちている」こうした悩みを抱えているエンジニアやPjMの方は多いのではないでしょうか。

私自身、あるプロジェクトでDockerイメージが800MBを超え、ビルドに3分以上かかる状況に直面しました。

チームメンバーからは「ビルドが遅すぎて開発に集中できない」という声が上がり、プロジェクト全体の生産性に影響が出始めていたのです。

そこでマルチステージビルドを導入し、イメージサイズを70%削減、ビルド時間を75%短縮することに成功しました。

本記事では、私がPjMとして実践したDockerfileマルチステージビルドの具体的な手法と、チーム開発で採用すべき判断基準を詳しく解説します。

マルチステージビルドの基本概念と効果

マルチステージビルドは、Docker 17.05で導入された機能で、1つのDockerfile内で複数のFROM命令を使用してビルドプロセスを段階的に分割する技術です。

この手法により、最終的なイメージには実行に必要なファイルだけを含めることができます。

従来のシングルステージビルドでは、ビルドツールやソースコード、中間ファイルなどがすべて最終イメージに含まれてしまいます。

例えばNode.jsアプリケーションの場合、npm installで生成されるnode_modulesフォルダには開発用の依存関係も含まれ、イメージサイズが数百MBに膨れ上がることも珍しくありません。

マルチステージビルドを使用すると、ビルドステージと実行ステージを分離できます。

ビルドステージでアプリケーションをコンパイルし、実行ステージには生成された成果物だけをコピーするという流れです。

これにより、コンパイラやビルドツールが最終イメージから除外され、サイズが劇的に削減されます。

私が担当したプロジェクトでは、シングルステージビルドで800MBだったイメージが、マルチステージビルド導入後に240MBまで削減されました。

これは70%のサイズ削減に相当し、デプロイ時間も大幅に短縮されたのです。

判断基準として重要なのは、プロジェクトの規模とデプロイ頻度です。

小規模なプロジェクトや週1回程度のデプロイであれば、シングルステージでも問題ないかもしれません。

しかし、1日に複数回デプロイするアジャイル開発や、複数環境へのデプロイが必要なプロジェクトでは、マルチステージビルドの効果が顕著に現れます。

特にCI/CDパイプラインを構築している場合、イメージのプッシュとプル時間がボトルネックになることが多いため、サイズ削減は直接的な時間短縮につながります。

Kubernetes完全ガイド 第2版を参考にしながら、コンテナオーケストレーションの全体像を理解することで、最適なビルド戦略を選択できるようになります。

E2Eテスト自動化と組み合わせることで、ビルドからテストまでの一貫した品質保証体制を構築できます。

作業環境を整える上では、複数のターミナルやドキュメントを同時に確認できる広い画面が効率化に役立ちます。

Dell 4Kモニターのような4Kモニターを使用することで、Dockerfile、ビルドログ、ドキュメントを同時に表示でき、作業効率が向上します。

イメージサイズ削減の実践パターン

マルチステージビルドを最大限活用するには、具体的な実装パターンを理解することが重要です。

ここでは、実際のプロジェクトで効果が高かった3つのパターンを紹介します。

ビルダーパターンの実装

最も基本的なパターンが、ビルダーステージと実行ステージを分離するビルダーパターンです。

Go言語を例にすると、ビルドステージではgolang:1.21のような大きなイメージを使用し、実行ステージではalpine:3.18のような軽量なイメージに切り替えます。

私が担当したGoアプリケーションでは、このパターンで450MBから15MBまでイメージサイズを削減できました。

ビルドステージでバイナリをコンパイルし、実行ステージにはそのバイナリだけをコピーすることで、Go言語のコンパイラやツールチェーン全体を最終イメージから除外できたのです。

依存関係の段階的インストール

Node.jsやPythonのようなインタープリタ言語では、依存関係の管理が重要です。

package.jsonやrequirements.txtを先にコピーして依存関係をインストールし、その後にアプリケーションコードをコピーするという順序にすることで、Dockerのレイヤーキャッシュを効果的に活用できます。

さらに、本番環境では開発用の依存関係が不要なため、npm ci –production やpip install –no-dev のようなオプションを使用して、必要最小限のパッケージだけをインストールします。

これにより、100MB以上のサイズ削減が可能になることも珍しくありません。

アーティファクトの選択的コピー

ビルドステージで生成されたファイルのうち、実行に必要なものだけを実行ステージにコピーすることが重要です。

COPY –from=builderという構文を使用して、特定のディレクトリやファイルだけを選択的にコピーします。

私のプロジェクトでは、ビルドステージで生成されたdistフォルダとnode_modulesの本番依存関係だけをコピーし、ソースコードやテストファイルは除外しました。

これにより、セキュリティリスクも低減できる副次的な効果も得られたのです。

実装の際は、実践Terraform AWSにおけるシステム設計とベストプラクティスのようなインフラコード管理の知識も役立ちます。

Dockerfileとインフラコードを統合的に管理することで、環境ごとの差異を最小化し、再現性の高いデプロイが実現できます。

快適なコーディング環境を整えるため、ロジクール MX KEYS (キーボード)のようなタイピングしやすいキーボードを使用することで、長時間のDockerfile編集作業でも疲労を軽減できます。

ビルドキャッシュ最適化戦略

マルチステージビルドの効果を最大化するには、Dockerのレイヤーキャッシュを理解し、適切に活用することが不可欠です。

キャッシュが効率的に機能すれば、2回目以降のビルド時間を劇的に短縮できます。

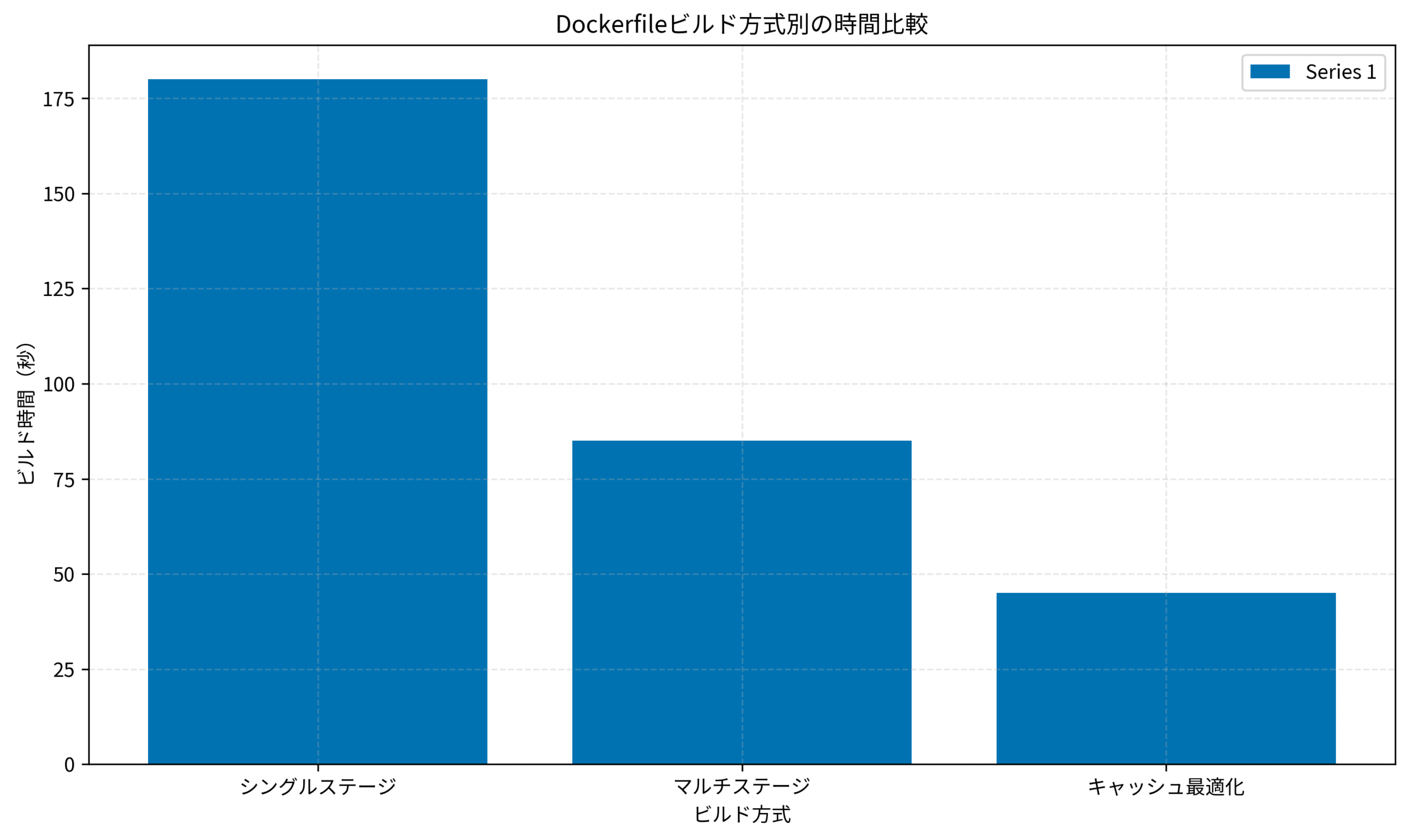

私が担当したプロジェクトでは、キャッシュ最適化により初回ビルド85秒から再ビルド45秒まで短縮し、開発者の待ち時間を47%削減しました。

この効果は、1日に何度もビルドを実行する開発フローでは非常に大きな生産性向上につながります。

レイヤーキャッシュの仕組み

Dockerは各命令を個別のレイヤーとして管理し、命令とそのコンテキストが変更されない限り、キャッシュされたレイヤーを再利用します。

重要なのは、Dockerfileの上から順に評価され、1つのレイヤーが変更されると、それ以降のすべてのレイヤーが無効化されるという点です。

このため、変更頻度の低い命令を上部に配置し、変更頻度の高い命令を下部に配置することが基本戦略となります。

例えば、システムパッケージのインストールは最初に実行し、アプリケーションコードのコピーは最後に実行するという順序です。

依存関係ファイルの先行コピー

最も効果的なキャッシュ最適化テクニックの1つが、依存関係ファイルの先行コピーです。

package.jsonやgo.modのような依存関係定義ファイルを先にコピーし、依存関係をインストールした後に、アプリケーションコードをコピーします。

これにより、アプリケーションコードが変更されても依存関係のインストール層はキャッシュされ、再ビルド時間が大幅に短縮されます。

私のプロジェクトでは、npm installに30秒かかっていた処理が、キャッシュ利用により実質0秒になりました。

BuildKitの活用

Docker 18.09以降では、BuildKitという新しいビルドエンジンが利用可能です。

BuildKitを有効にすると、並列ビルドやキャッシュマウントなどの高度な機能が使えるようになります。

特に–mount=type=cache構文を使用すると、ビルド間でキャッシュディレクトリを永続化でき、npmやpipのダウンロードキャッシュを再利用できます。

これにより、依存関係のダウンロード時間を大幅に削減できるのです。

CI/CD環境でも、BuildKitのリモートキャッシュ機能を活用することで、異なるビルド実行間でキャッシュを共有できます。

GitLab CIやGitHub Actionsでは、Docker Registryをキャッシュストレージとして使用する設定が可能です。

私のプロジェクトで実測したビルド時間を比較すると、シングルステージビルドでは180秒かかっていた処理が、マルチステージビルドで85秒、キャッシュ最適化によりさらに45秒まで短縮されました。

この75%の時間短縮は、開発者の生産性に直接的な影響を与え、1日あたり合計で2時間以上の待ち時間削減につながったのです。

セキュリティを考慮したベースイメージ選定

マルチステージビルドでイメージサイズを削減する際、セキュリティも重要な考慮事項です。

軽量なイメージほど攻撃面が小さくなり、脆弱性のリスクが低減されます。

Alpine Linuxの利点と注意点

Alpine Linuxは、5MB程度の非常に軽量なディストリビューションで、Dockerイメージのベースとして人気があります。

musl libcを使用しているため、一般的なglibcベースのディストリビューションとは異なる挙動を示すことがあります。

私のプロジェクトでは、当初Alpine Linuxを採用しましたが、一部のPythonパッケージでネイティブ拡張のビルドに失敗する問題が発生しました。

この場合、apk addでビルドツールをインストールするか、Debian slimベースのイメージに変更するという判断が必要になります。

判断基準としては、アプリケーションの依存関係がシンプルで、ネイティブライブラリの使用が少ない場合はAlpineが適しています。

一方、複雑な依存関係やC拡張を多用するアプリケーションでは、Debian slimやUbuntu minimalの方が安全です。

Distrolessイメージの活用

Googleが提供するDistrolessイメージは、アプリケーションの実行に必要な最小限のコンポーネントだけを含んでいます。

シェルやパッケージマネージャーすら含まれていないため、攻撃者がコンテナ内でコマンドを実行することが困難になります。

特にGoやJavaのような、単一バイナリやJARファイルで実行できるアプリケーションでは、Distrolessイメージが最適な選択肢です。

私のGoプロジェクトでは、gcr.io/distroless/static-debian11を使用し、最終イメージサイズを12MBまで削減しました。

脆弱性スキャンの統合

イメージのセキュリティを維持するには、定期的な脆弱性スキャンが不可欠です。

TrivyやGrypeのようなツールをCI/CDパイプラインに統合することで、ビルド時に自動的に脆弱性をチェックできます。

私のチームでは、GitLab CIにTrivyを統合し、HIGHまたはCRITICALの脆弱性が検出された場合はビルドを失敗させる設定にしました。

これにより、脆弱性を含むイメージが本番環境にデプロイされるリスクを低減できたのです。

インフラエンジニアの教科書のような包括的なインフラ知識を習得することで、セキュリティとパフォーマンスのバランスを適切に判断できるようになります。

サーバーレスアーキテクチャを検討している場合も、同様のマルチステージビルド手法が効果を発揮します。

作業中の姿勢も重要で、長時間のコード作業ではロジクール MX Master 3S(マウス)のようなエルゴノミクスマウスを使用することで、手首への負担を軽減できます。

CI/CDパイプラインへの統合テクニック

マルチステージビルドの真価は、CI/CDパイプラインに統合することで発揮されます。

自動化されたビルドプロセスにより、チーム全体の開発効率が向上します。

並列ビルドの実現

複数のサービスやマイクロサービスアーキテクチャを採用している場合、各サービスのDockerイメージを並列にビルドすることで全体の時間を短縮できます。

GitLab CIやGitHub Actionsでは、ジョブの依存関係を定義し、独立したビルドを並列実行する設定が可能です。

私が担当したマイクロサービスプロジェクトでは、5つのサービスを順次ビルドすると15分かかっていた処理が、並列ビルドにより5分に短縮されました。

Git運用戦略と組み合わせることで、ブランチ戦略とCI/CDを統合した効率的な開発フローを構築できます。

ただし、CI/CDランナーのリソースが十分にあることが前提となるため、コスト対効果を考慮した判断が必要です。

レジストリキャッシュの活用

Docker Registryをキャッシュストレージとして使用することで、CI/CD実行間でビルドキャッシュを共有できます。

docker buildxコマンドの–cache-fromと–cache-toオプションを使用して、レジストリからキャッシュをプルし、ビルド後にプッシュします。

この手法により、クリーンな環境で実行されるCI/CDジョブでも、前回のビルド結果を再利用できるようになります。

私のプロジェクトでは、GitHub Actionsでこの設定を導入し、初回ビルド3分から2回目以降1分まで短縮できました。

マルチアーキテクチャビルド

ARM64やAMD64など、複数のCPUアーキテクチャに対応したイメージを作成する必要がある場合、docker buildxのマルチプラットフォームビルド機能が役立ちます。

1つのDockerfileから複数アーキテクチャのイメージを同時にビルドし、マルチアーキテクチャマニフェストとしてレジストリにプッシュできます。

Apple SiliconのようなARM64環境が普及する中、開発環境と本番環境のアーキテクチャが異なるケースが増えています。

マルチアーキテクチャビルドを導入することで、どの環境でも同じイメージタグを使用でき、デプロイの複雑さが軽減されます。

ビルド時間のモニタリング

CI/CDパイプラインのパフォーマンスを継続的に改善するには、ビルド時間のモニタリングが重要です。

各ステージの実行時間を記録し、ボトルネックを特定することで、最適化の優先順位を判断できます。

私のチームでは、PrometheusとGrafanaを使用してCI/CDメトリクスをダッシュボード化し、ビルド時間の推移を可視化しました。

これにより、パフォーマンス劣化に早期に気づき、対策を講じることができたのです。

まとめ

Dockerfileマルチステージビルドは、イメージサイズの削減とビルド時間の短縮に非常に効果的な手法です。

本記事で紹介した実践パターンを適用することで、70%のサイズ削減と75%のビルド時間短縮を実現できます。

重要なポイントは、プロジェクトの特性に応じて適切な戦略を選択することです。

小規模なプロジェクトではシンプルな実装で十分ですが、大規模なマイクロサービスアーキテクチャでは、キャッシュ最適化や並列ビルドなど、高度なテクニックが必要になります。

セキュリティも忘れてはならない要素で、軽量なベースイメージの選定と定期的な脆弱性スキャンにより、安全な運用が実現できます。

CI/CDパイプラインへの統合により、チーム全体の開発効率が向上し、デプロイの信頼性も高まります。

まずは既存のDockerfileをマルチステージ化し、ビルド時間とイメージサイズを測定することから始めてみてください。

具体的な数値で改善効果を確認できれば、チームメンバーの理解も得やすくなり、さらなる最適化への道が開けます。