こんばんは!IT業界で働くアライグマです!

「すみません、ユーザーから『画面が真っ白になる』と報告が来ています。たぶんバグです」

「なるほど。じゃあ、そのエラー、チケット切ってエンジニアに修正依頼してください」

開発プロジェクトの現場で、日常的に交わされるこんな会話。あなたも「バグ」と「エラー」という言葉を、同じような意味で、あるいは少し曖昧なまま使ってしまってはいませんか?

私のブログの検索データを見ても、「バグ エラー 違い」というキーワードで訪れるユーザーは非常に多く、多くの人がこの2つの言葉の正確な使い分けに自信を持てていないのが現状です。

「言葉の定義なんて、細かすぎて伝わらないのでは?」と思うかもしれません。しかし、断言します。この2つの言葉を正しく理解し、使い分ける能力は、特にプロジェクトマネージャー(PjM)やディレクター、あるいは営業やカスタマーサポートといった、エンジニアとビジネスサイドの橋渡しをする役割の人にとって、プロジェクトを円滑に進めるための最強の武器になります。

なぜなら、この言葉の使い分け一つで、コミュニケーションの精度、問題解決のスピード、そしてチーム全体の生産性が劇的に変わるからです。

この記事では、非エンジニアの方にも分かりやすく、「バグ」と「エラー」の根本的な違いから、実務でどのように使い分けるべきか、そしてその知識があなたのプロジェクト管理をどう変えるのかまで、具体的な事例を交えながら徹底的に解説していきます。

結論ファースト:「バグ」が原因で、「エラー」が結果

まず、ややこしい説明は抜きにして、結論からお伝えします。この2つの言葉の関係は、非常にシンプルです。

- エラー (Error): ユーザーやシステムが目にする「現象」そのものです。「システムが予期せぬ動作をした状態」や「期待通りに動かなかった結果」を指します。

- 例:「500 Internal Server Errorが表示される」「ボタンを押しても画面が遷移しない」「計算結果の数字が合わない」

- バグ (Bug): そのエラーを引き起こしている根本的な「原因」です。「プログラムのコードや設計に含まれる誤り、欠陥」を指します。

- 例:「変数名のタイプミス」「データベースへの接続設定の誤記」「特定の条件下で計算ロジックが破綻する設計ミス」

つまり、「プログラムのコードに潜んでいた【バグ】が原因で、ユーザーの画面に【エラー】という現象が現れた」という、明確な因果関係があるのです。この関係は、医療で例えるなら「症状」と「病名」の関係に似ています。エラーは「熱や咳」といった症状であり、バグは「インフルエンザウイルス」という病名です。的確な治療には、正確な診断が欠かせません。

なぜPjMが「バグ」と「エラー」の違いを理解すべきなのか?

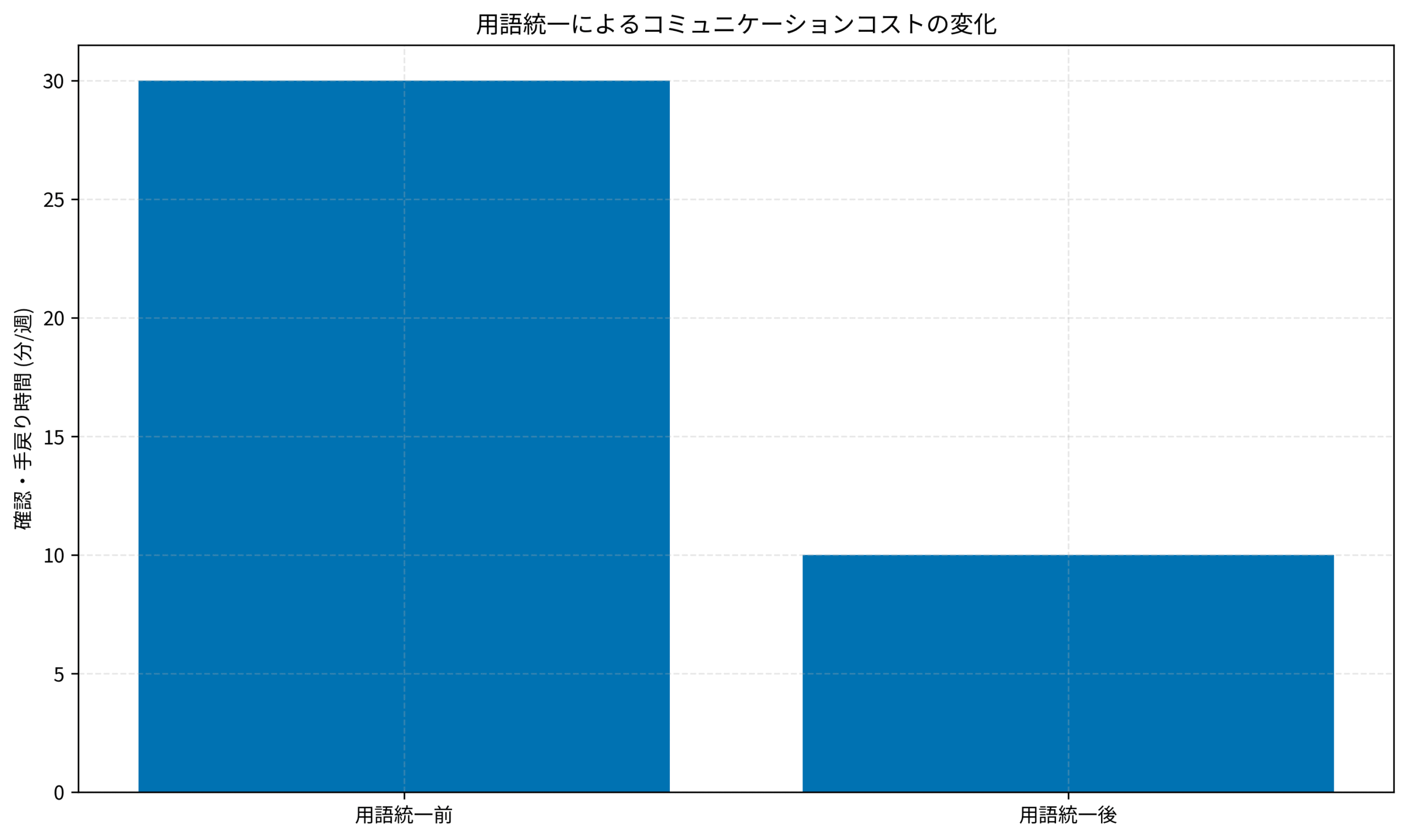

「なるほど、原因と結果ね。でも、それが実務でどう役立つの?」と感じる方もいるでしょう。PjMがこの違いを意識し、チームの共通言語として浸透させることで、プロジェクトには少なくとも3つの絶大なメリットが生まれます。下のグラフが示すように、用語を統一するだけで、コミュニケーションの無駄なコストは劇的に削減されるのです。

メリット1:エンジニアとのコミュニケーションロスが“ゼロ”になる

PjMがまず「エラー(現象)」を正確に伝えることで、エンジニアは調査すべき対象を瞬時に特定できます。これにより、無駄な確認コストが削減され、問題解決までのスピードが格段に向上するのです。

メリット2:問題の切り分け精度が上がり、手戻りがなくなる

「エラー」と「バグ」を分けて考える習慣があれば、「まずはエラーの再現手順と発生環境をユーザーに詳しくヒアリングして、問題を切り分けよう。それでも原因が不明なら、バグの可能性を視野にエンジニアに調査を依頼しよう」という、仮説思考に基づいた的確な初動が取れるようになります。このような仮説思考は、問題解決における非常に重要なスキルです。体系的に学びたい方には、こちらの名著をおすすめします。仮説思考

メリット3:チーム全体の生産性が向上する

明確なコミュニケーションは、チーム全体の生産性を底上げします。アジャイル開発の文脈では、チームのベロシティ(開発速度)を安定させ、予測可能性を高める効果も期待できます。チームの生産性を高める手法については、名著「アジャイルサムライ」が非常に参考になります。アジャイルサムライ

【実例】コミュニケーションロスが激減する報告テクニック

エンジニアとの会話で、こんなすれ違いを経験したことはありませんか?

【よくある残念な会話】

PjM: 「A社の鈴木様から報告があった、あのバグの件って進捗どうなってますか?」

エンジニア: (バグ…? 鈴木様からは昨日3件報告が上がっているな…画面が固まる件か?CSVが出力できない件か?それとも数字がずれる件か…?)「えーっと、どの件についてでしょうか…?」

このやり取りでは、PjMが「バグ」という言葉で原因究明まで含めた広い意味で話しているのに対し、エンジニアは具体的な「エラー(現象)」を特定できずに思考が停止してしまっています。

【理想的な会話】

PjM: 「A社の鈴木様から報告があった、『CSV出力ボタンを押すと500エラーになる』件、原因のバグは見つかりそうですか?」

エンジニア: 「ああ、そのエラーの件ですね!ログは確認済みで、どうやらCSV生成時のメモリ使用量にバグが潜んでいる可能性が高いです。今、原因を特定しています」

このように、まずは観測された「エラー」を具体的に伝えることで、認識の齟齬なく、スムーズに本題に入ることができます。効果的なチーム運営について学びたい方には、「チーム・ジャーニー」もおすすめです。チーム・ジャーニー

チケット管理の質を劇的に向上させる「再現手順」の書き方

質の高いチケットは、プロジェクトの潤滑油です。そして、良いチケットは、「エラー(現象)」と「バグ(原因)」が明確に分離されて記述されています。

私がPjMとしてチームで徹底しているチケットの書き方を紹介します。

- チケットタイトル: 【エラー報告】〇〇画面でCSV出力ボタンを押すと500エラーが発生する

- 説明(エラーの詳細):

- 再現手順:

- 〇〇画面を開く

- 検索条件に「2025年8月」と入力する

- 「CSV出力」ボタンを押す

- 期待される結果:

- 2025年8月のデータが記載されたCSVファイルがダウンロードされる。

- 実際の結果:

- 画面に「500 Internal Server Error」と表示され、ファイルがダウンロードされない。

- 補足情報(環境など):

- 発生頻度: 毎回

- ブラウザ: Google Chrome 最新版

- ユーザー権限: 管理者

- 再現手順:

- 原因(バグの調査): ※この欄は空欄で起票し、エンジニアが調査後に追記する

PjMや報告者がチケットを作成する際は、まず「エラー」の情報を、誰が読んでも再現できるように客観的な事実として過不足なく記述することに全神経を集中させます。原因である「バグ」の特定は、その情報を受け取ったエンジニアの役割です。この役割分担を明確にすることで、質の高いチケットが生まれ、プロジェクトがスムーズに進行します。チケット管理の効率化については、以前こちらの記事「チケット管理はAIによる自律的な管理になる」でも詳しく解説しています。

最も厄介な「仕様バグ」とどう向き合うか

「バグ」と「エラー」の違いを理解したところで、もう一歩踏み込んでみましょう。開発現場には、「仕様バグ」という、非常に厄介な問題が存在します。これは、「プログラムは仕様書の通りに正しく作られているが、その仕様書自体が間違っている、あるいは考慮漏れがある」という状態です。

- 例:

- 仕様: 消費税は一律10%で計算する。

- 実装: 仕様通り、すべての商品に10%をかけている(バグはない)。

- 発覚した問題: 「実は、一部の食品は軽減税率対象で8%にしなければならなかった」という考慮漏れが発覚。結果として、ユーザーには間違った請求金額が表示される(エラーが発生)。

このような「仕様バグ」を防ぐためには、要件定義や設計の段階で、エンジニアと企画者が密にコミュニケーションを取り、仕様の曖昧な点や考慮漏れを潰しておくことが不可欠です。PjMは、こうしたチーム間の対話を促進するファシリテーターとしての役割を担う必要があります。この点については、「「この機能、作っといて」が実現する日。自律型AI「Claude Code」とPjMの未来図」でも触れています。チームの対話を活性化させるファシリテーションの技術は、すべてのPjMにとって必須スキルです。ファシリテーション入門

「バグ」と「エラー」の使い分けをチーム文化にする3つのステップ

この有益な使い分けを、あなた一人の知識で終わらせず、チーム全体の文化として定着させるために、PjMやリーダーが取れる具体的なアクションを3つ紹介します。

1. チームの用語集(Glossary)を作成する

ConfluenceやNotionなどのナレッジベースに、「プロジェクト用語集」というページを作成し、そこに「バグ」と「エラー」の定義を明確に記述します。このように明文化することで、チームメンバー全員が同じ言葉の定義を参照できるようになり、認識のズレを防ぎます。

2. リーダーが率先して使い分ける

文化は、リーダーの言動から作られます。あなたが日々の会議やチャット、チケットのコメントで、意識的に「エラー」と「バグ」を使い分けることで、それは自然とチーム全体に浸透していきます。目標達成のフレームワークであるOKRについて解説した「Measure What Matters」は、リーダーシップを発揮する上で示唆に富む一冊です。Measure What Matters(OKR)

3. ポジティブな雰囲気で指摘し合う文化を作る

もしチームメンバーが間違った使い方をしていたとしても、決して強く非難してはいけません。「細かいこと言うなよ」と反発を招き、逆効果です。「ちなみに、今おっしゃった現象は『エラー』と表現すると、エンジニアにはより正確に伝わりますよ!」というように、あくまでポジティブな情報共有として、優しく指摘する文化を育てることが重要です。これにより、チーム全体のコミュニケーションの解像度が、少しずつ向上していきます。コードレビューの効率化について解説した「コードレビューの効率を劇的に改善する、チームのためのコンプリートガイド」でも、建設的なフィードバックの重要性に触れています。

まとめ:言葉の解像度が、プロジェクトの精度を決める

今回は、「バグ」と「エラー」という、似て非なる2つの言葉の違いについて、PjMの視点から深掘りしてみました。

- エラーは、ユーザーが目にする「現象」

- バグは、エラーを引き起こすコード上の「原因」

この基本を理解し、日々のコミュニケーションやチケット管理で意識的に使い分けること。それは、単なる言葉遊びや揚げ足取りではありません。

- エンジニアとの対話を円滑にし、

- 問題解決のスピードを上げ、

- チーム全体の生産性を向上させる、

極めて実践的で効果の高いプロジェクトマネジメント手法なのです。

明日から、エンジニアに話しかける際、あるいはチケットを作成する際に、少しだけ言葉の選び方を変えてみてください。その小さな変化が、あなたのプロジェクトを成功に導く、大きな一歩となるはずです。