お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「障害報告で“エラー”と言ったのに、エンジニアには“バグ”と受け取られて調査が空回りしました……」

「バグもエラーも同じ意味でしょ?」という会話がSlackで飛び交い、調査が空振りに終わる――私は2024年に支援した決済プロジェクトで、まさにその沼にはまりました。現象(エラー)と原因(バグ)を区別しないままやり取りした結果、一次対応が丸一日遅れ、顧客への謝罪対応まで発生。そこから私は、チーム全員が同じ言葉で状況を報告できる仕組みを徹底的に整備しました。本記事では、そのときに作ったテンプレートと浸透施策、そして効果検証までの流れを余さず共有します。

バグとエラーを区別する理由をまず押さえる

定義をチームで共有する

バグは「原因」、エラーは「現象」。この因果を曖昧なまま放置すると、調査対象が散らばってしまいます。私は初回キックオフで「ユーザーが目にした結果はエラー、ログ側で特定するのはバグ」という二層構造を図解し、社内Wikiのトップに固定しました。定義ページには簡易クイズを追加し、閲覧後に「500エラーはどちら?」といった即答チェックを組み込むことで定着率が上がりました。

さらに、定義ページには実際のチケット例とログ抜粋をセットで掲載し、エラーの表現とバグ仮説を対比できるようにしています。特に新任メンバーには「現象を文末に置く」「原因は仮説として書く」という二つのルールだけを覚えてもらい、最初の障害対応から迷いなく使い分けられるようにしました。社内ラジオの5分コーナーでも毎月取り上げ、定義の復習が自然な習慣になるよう仕掛けています。

また、用語の理解度を測るためにeラーニングを導入し、動画の最後で三択クイズを出題しています。ここで合格できなかった場合、追加教材として 仮説思考 の第2章を読み、Slackで感想を共有する課題を課しています。「言葉の意味を説明できる」状態まで持っていくと、現場での指摘回数が激減しました。

初動テンプレートをPjMが主導する

Slackの障害報告チャンネルでは、エラー再現条件と暫定仮説を分けて書くフォームを用意しています。フォーム最後には、再現動画とスクリーンショットの添付必須チェックを配置。これにより、ログの照合が最短で済むようになりました。仮説思考の癖を付けるために 『仮説思考』 を併読教材として配布し、週次レビューで2分のスピーチを回して理解度を測っています。

フォームには「誰が」「いつ」「どの環境で」を明記する入力補助を仕込んでおり、記入漏れがあると送信できません。私はZapierでGoogleスプレッドシートに自動転記し、再発率を可視化しています。ログのリンク先はNotionにまとめ、案件別にタグ付けして検索しやすくしました。テンプレートの更新履歴はGitHubで管理しており、変更理由をPull Requestに残すことで、なぜ項目が追加されたのかを振り返れるようにしています。

さらに、送信者には自動でフィードバック用のスレッドを開き、エンジニアが見た際に気づいた改善点をコメントしてもらっています。これにより、報告精度が相互に引き上げられ、一次対応の勘所が短期間で身に付きます。

現場の失敗談を可視化する

私は過去の障害ポストモーテムを3件抜粋し、「言葉の混線」で発生した遅延時間を一覧化しました。「バグ修正待ち」という誤表現が原因で、実際にはAPI制限(エラー)だった事例を共有すると、開発だけでなく営業担当も用語の重要性を理解してくれます。失敗談をConfluenceでタグ管理し、関連するノウハウ記事として 技術仕様の書き方ガイド を紐付けることで、初学者もすぐ復習できます。

失敗談は毎月「反省ボード」として更新し、要点・対応時間・再発防止策を1枚の表にまとめています。私はレビュー会で最も共感を集めた事例を取り上げ、どの瞬間に言葉の食い違いが発生したのかを丁寧に分解します。「現象をそのまま書こう」「仮説には根拠を書く」といったスローガンを壁に掲示し、全員がいつでも見直せるようにしました。

また、失敗談を読んだメンバーには匿名で感想を送ってもらい、理解度が低い箇所を把握します。必要に応じてマイクロ研修を追加し、実際のログを題材にしたミニケースを配布。数週間後に同じテーマでアンケートを取り、改善率を確認しています。

共通言語を浸透させる三段階フロー

Step1: 用語集と検索導線を整備する

用語定義は一度配布しただけでは忘れられます。私はNotionに「障害ハンドブック」を作り、Slackのスラッシュコマンドで「/error-glossary」と入力すると該当ページが開くようにしました。社外からの問い合わせを受けるカスタマーサクセスにも導線を共有し、「報告フォーマットはこちら」という自動返信をZendeskに設定しています。

このハンドブックには、検索上位に表示させたいキーワードをメタ情報として設定し、ブラウザアプリからの検索結果でも真っ先に表示されるようにしています。社内のポータルには「バグ」「エラー」と入力すると、該当ページとFAQがサジェストされる検索ウィジェットを埋め込みました。問い合わせが増えたタイミングでは更新履歴をSlackで通知し、最新の定義にアクセスできるようにしています。

カスタマーサクセス向けには、顧客対応スクリプトも同じハンドブックに格納しました。エラー報告を受けた際に、その場で「現象」「期待動作」「発生頻度」をヒアリングする質問リストを表示。Zendeskのマクロにも同じ質問を組み込み、チーム全員が統一したトーンで回答できるようになりました。

Step2: 報告ワークフローにクイズを組み込む

障害報告フォーム送信後に「今回のエラー現象は?」と確認クイズを表示し、誤答した場合は解説ページへリダイレクト。地味な仕掛けですが、これで報告の質が安定し、エンジニアからの聞き戻しが半減しました。ワークフローの改善記録は チケット管理DX解説 と連携し、改善ログを一元管理しています。達人プログラマー を参考に、チェックポイントをレビューごとに更新するとノウハウが陳腐化しません。

クイズは5問ローテーションで構成し、誤答が続く場合は担当マネージャーに自動通知。私は誤答内容を週次で分析し、「リンク不足」「再現環境のあいまいさ」などテーマごとに改善タスクを割り当てています。クイズ結果はダッシュボードで公開し、ランキング形式で共有することで自発的な学習を促しています。

また、フォーム内に「過去の類似エラーを見る」リンクを配置し、既存のナレッジをすぐ参照できるようにしました。これにより、調査前に一次対応策が判明するケースが増え、冗長なエスカレーションが減っています。

Step3: 1on1で行動に落とし込む

新任PjMとの1on1では、最近報告した障害チケットを一緒に読み返し、「現象」「影響範囲」「仮説」の3つに色分けする演習を行います。ファシリテーション入門 の問い掛けテンプレートを使うと、会話が感情論ではなく事実ベースに収まります。

ハンドオフ時に確認する3項目

私は引き継ぎ前に必ず「再現条件」「エラーコード」「想定バグ」の3点を洗い出し、Slackのピン留めに追加します。これによって夜間帯の問い合わせでも迷いなく対応でき、CSATスコアを維持できました。

定量データで改善効果を可視化する

追跡指標を最小限に絞る

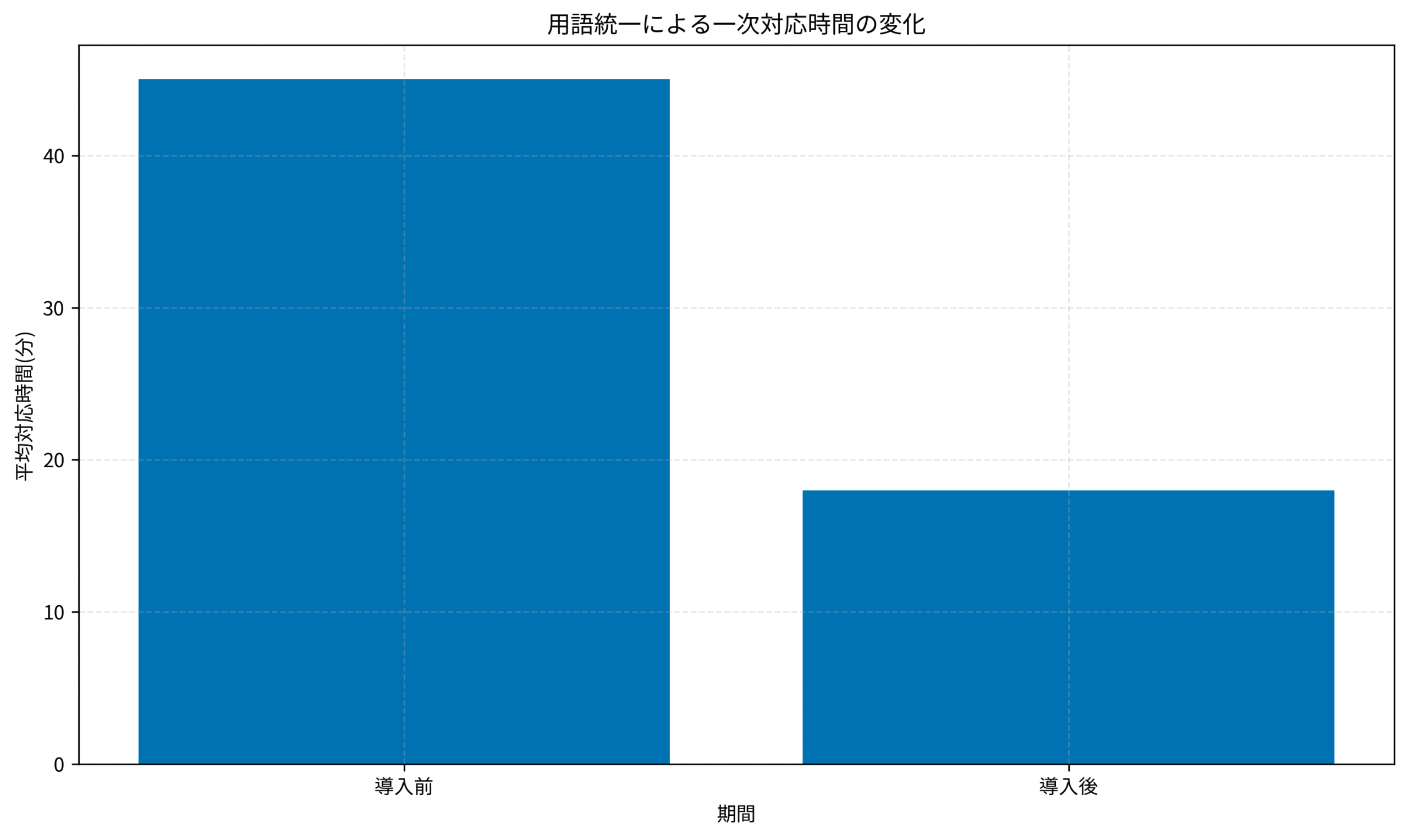

私が追っているのは一次対応時間、チケット再オープン率、問い合わせから一次返信までの時間の3つだけです。これらを週次で共有すると、「言葉の統一」で実際に数字が動くことを全員が実感できます。Measure What Matters(OKR) を参考にOKRへ紐付けると、指標が会議体でも扱いやすくなります。

各指標は週次レビューで改善計画とセットで発表し、エンジニアリングマネージャーにも共有しています。例えば一次対応時間が増加した場合は、報告テンプレートに不足項目がないかを再点検。増加要因をSlackスレッドで議論し、必要であればテンプレートに補足項目を追加しています。チケット再オープン率は品質保証チームと連携して分析し、どのフェーズで言葉の齟齬が発生したかまで掘り下げます。

問い合わせから一次返信までの時間については、CSチームのKPIとも連動させています。私は週次定例で「今週最も返信が早かったケース」と「改善余地があったケース」を紹介し、学びをチーム全体で共有しています。これにより、コミュニケーションの質が可視化されたと同時に、改善の議論が前向きになりました。

ダッシュボード運用で共通認識を作る

Google SheetsとLooker Studioを繋ぎ、Slackの#pjm-dashboardチャンネルに毎週火曜9時に自動投稿。投稿には簡単な読み解きコメントを添え、エラー減少が見えたらその背景を共有します。データ分析が得意でないメンバーには、AIワークフロー構築術の記事リンクをセットで送って学習のきっかけを与えています。

一次対応時間の変化を示す下記グラフでは、用語統一前後で何が変わったのかを数字で可視化しています。特に「導入後」の指標を定例会で共有すると、報告フォーマット遵守のモチベーションが大幅に向上しました。

チケットとドキュメントを連動させる運用術

エラー中心のチケット構造に刷新する

チケット起票フォームでは、最初に「エラー現象」「期待動作」「影響グループ」を記述する欄を固定し、原因推測は最後に配置しています。さらに ロジクール MX KEYS (キーボード) と ロジクール MX Master 3S(マウス) を貸与し、ショートカット登録したスニペットでテンプレート入力を高速化しました。レビュー時は アジャイルサムライ のワークシートを使い、振り返りの軸を固定しています。

私はZendeskやJiraと連携したスクリプトを用意し、エラー項目に必ずラベルが付くよう自動処理を追加しました。これにより、ダッシュボードでエラー種別を切り替えながら分析できるようになります。テンプレートは四半期ごとに棚卸しし、過去のチケットの中で評価が高かったものをベンチマークに採用しています。

また、チケットに記載するログへのリンクは、必ず保存期間とアクセス権限を明記するルールにしています。アクセス権限が足りず確認できないケースをゼロにし、エンジニアが即座に調査に入れるようにしました。

ログとノートを同期させる

Cursorで生成した調査ログをObsidianへ貼り付け、タグで「error-log」と「bug-hypothesis」を付与。テンプレートには ラバーダックデバッグ実践ガイド をリンクし、仮説の検証フローを誰でも再現できるようにしています。ナレッジの循環を意識させるために セカンドブレイン を紹介し、学習ログの書き方まで統一しました。

Obsidianでは日付ごとのデイリーノートにもリンクを貼り、どの日時にどのエラーが発生したかを簡単に遡れるようにしています。私は週次でノートのリンク切れをチェックし、古くなったログや仮説はアーカイブへ移動。これにより最新情報にアクセスしやすくなり、調査の初速が上がりました。

さらに、ログの読み方に慣れていないメンバー向けにマイクロ動画を作成し、「最初の30秒で見るべきポイント」を解説。動画のリンクをノートに埋め込み、クリックだけで復習できるようにしました。

レビュー会で習熟度を平準化する

週次レビュー会では、直近の障害チケットを2件選び、エラー定義とバグ仮説の書き方を全員でチェック。評価結果はNotionに記録し、改善タスクをAsanaに自動連携しています。改善が見られたメンバーには チーム・ジャーニー を渡し、次のステップとしてチーム設計に踏み込むよう促しています。

OJTでの指導ポイント

私は新人PjMとログを読み合わせる際、「現象を引用符で囲む」「バグ仮説には時制を付ける」「再現動画を30秒以内に編集する」の3点を徹底。これだけで依頼文の解像度が跳ね上がり、エンジニアからのフィードバックが「具体的で助かる」に変わりました。

レビュー会では、前週の改善成功事例をショートスピーチで共有し、実践知が横展開されるようにしています。Asanaに自動同期したタスクは期限付きでレビューし、完了後に学びをまとめたミニレポートをSlackへ投稿。レポートの中で プラットフォーム革命 を引用し、価値提供視点での振り返りを促進しています。

文化として定着させるナレッジサイクル

定例会で言葉の棚卸しをする

週次定例のアジェンダに「今週のエラー語録」という5分コーナーを設け、言葉遣いの気づきを共有します。誰かが良い表現をしたらすぐ称賛し、言葉の揺らぎが出た場合は事例としてログ化。ポジティブフィードバックは プラットフォーム革命 を参考に「価値提供の視点」で言語化しています。

コーナーでは実際のチャットログを匿名化して紹介し、「どの表現が現象か、どこからが仮説か」を全員で分析します。改善例はテンプレートに追記し、翌週からすぐ実践できるようにしました。参加者には簡易アンケートを配布し、「理解が深まったか」「追加で知りたいことは何か」を収集しています。

オンボーディングにマイクロラーニングを導入する

新メンバーには、3日間のマイクロ教材をNotion上で受講してもらい、最後にミニテストを実施。正答率80%未満の場合、フォロー講座として ファシリテーション入門 を課題図書に指定しています。演習問題には社内実例を盛り込み、実務との接点を意識させています。

教材は1日15分で終えられるよう設計し、クイズに正解するとSlackにバッジを自動付与。オンボーディング担当者は進捗をダッシュボードで確認し、理解が浅い箇所を即座にフォローします。最後に実務チケットを題材に模擬報告を作成してもらい、メンターがフィードバックする流れを組み込んでいます。

成功指標を共有してモチベーションを保つ

月次サーベイで「エラー報告に自信があるか」という設問を追加し、結果を壁打ちミーティングで公開。数値が伸び悩んだ場合は原因を分析し、改善案をチームでディスカッションします。良いアイデアが出たら Measure What Matters(OKR) を引き合いに出し、OKRへ組み込む流れを徹底しています。

言葉の解像度を上げる取り組みは、顧客体験とチームワークを同時に改善するための確かな手段です。

サーベイ結果は経営会議でも共有し、全社施策に反映できるものがあれば横展開します。数値が改善した時は「何をやめ、何を続けたのか」を必ず言語化し、再現性のあるナレッジとして残しています。これにより、チーム全体の行動がデータドリブンになり、改善が継続的に回り続けます。

まとめ

バグとエラーの使い分けは単なる言葉のこだわりではなく、チーム全体の判断を揃える最も即効性のある投資です。定義を共有し、報告フローを細部まで整備し、効果を定量化する――この三段構えを意識すれば、一次対応時間や再オープン率といった数字は着実に改善します。今日からでも、チケットテンプレートの冒頭に「エラー現象」と「仮説(バグ)」を分ける欄を追加し、Slackで共有するダッシュボードに対応時間を表示してみてください。言葉の解像度が上がれば、プロジェクトの精度も確実に上がり、顧客満足度やチームの心理的安全性まで連鎖的に向上します。