お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「バグとエラーの違いを聞かれても即答できない」「現場チャットで言葉の食い違いが起きて調整が止まる」「チケットの書き方が統一されず、調査依頼が堂々巡りになる」。

PjMやカスタマーサクセスと会話していると、こうした悩みが毎週のように聞こえてきます。

私自身も2023年に10プロジェクトを並走していた際、用語の解釈がバラついた結果、障害対応が1日遅延した苦い経験がありました。

今回はその経験を糧に、バグとエラーの言い換えを禁止し、チーム全体で正しく使い分けるためのロードマップを解説します。

まず押さえるべき用語の基礎:バグは原因、エラーは現象

最初に押さえておきたいのは、バグが「原因」、エラーが「現象」というシンプルな因果関係です。

混同すると調査や報告が曖昧になり、対応の優先度が見えなくなります。

定義を共通認識に変換する

エラーはユーザーや監視ツールが目にする結果であり、バグはその裏側に潜む根本要因です。

私はこの説明を社内研修で図解し、テストケースと組み合わせて共有しています。

「症状と病名」の比喩を使うと非エンジニアにも伝わりやすく、実務の初動もスムーズになります。

さらに、社内Wikiのトップに用語一覧を掲載し、検索キーワードで「バグ」と打ち込むと定義が最上位表示されるように設定しました。

同時に、オンボーディング時にはデバッグ技術入門ガイドも併読してもらい、概念と手順をセットで理解してもらっています。

定義確認フローをチームに組み込む

SlackやTeamsで障害報告が上がった際、私は必ず「現象(エラー)は何か」「想定する原因(バグ)はどこか」を分けて書くフォーマットを提示しています。

テンプレート化してピン留めしておくことで、全員が同じ切り口で情報を共有できるようになります。

テンプレートにはスクリーンショット添付欄とログURL欄も設け、報告の質を自動的に引き上げています。

テンプレートの更新履歴はNotionのデータベースで管理し、変更時はSlackの#pjm-alertsチャンネルでアナウンスします。

体験談:定義の言語化で一次対応時間を半減

2024年の大型ECサイト案件では、チャット上で「バグ」という言葉だけが飛び交い、一次対応に平均45分かかっていました。

私はコードレビュー改善ガイドで紹介している「事実と仮説の分離」手法を応用し、報告テンプレートを刷新。

結果、平均対応時間は18分まで短縮し、エンジニアへのエスカレーション件数も週15件から5件へ減少しました。

同時にエスカレーション時の心理的ハードルを下げるために、参考資料としてチケット管理効率化ハンドブックも併せて配布しました。

テンプレート導入後2週間で、定義に迷う質問はゼロになり、現場の満足度サーベイも過去最高を記録しました。

関連リソース:仮説思考 を読み返すと、仮説思考のベースが鍛えられ、報告文の精度が上がります。

私はこの書籍で学んだ「仮説優先・検証後追い」サイクルを報告テンプレートに落とし込み、エラー報告後に取るべきアクションを明文化しました。

PjMがリードするコミュニケーション改善フレーム

用語の共通理解が浸透した後は、PjM主導でチームコミュニケーションのフレームを整えます。

雑談チャンネルにも導線を用意し、日常的に用語が意識される環境を作りましょう。

用語集とSlackワークフローの整備

私はNotionに「障害対応グロッサリ」を用意し、ワークフロー連携でチケット起票時に自動添付しています。

これにより、新メンバーでも用語の確認が即座にでき、問い合わせの質が安定しました。

さらに、ワークフロー実行時には確認クイズを1問表示し、理解度不足の場合はラバーダックデバッグ実践ガイドを推奨読書として提示しています。

クイズの正答率が低いメンバーにはOJT枠を自動アサインし、1on1でフィードバックを行う仕組みも導入しました。

講習会と演習で体験値を揃える

月1回の演習では、実際の障害ログをケーススタディとして読み解いてもらいます。

そこで「エラーの切り出し」と「バグ仮説の提示」をロールプレイし、フィードバックを実施しています。

演習内でのチェックリストには、達人プログラマー の章構成から引用した「問いの立て方」を盛り込み、質問力の底上げを図っています。

受講後には簡易テストを実施し、正答率80%未満のメンバーにはフォローアップ課題を付与することで習熟度を保っています。

体験談:言葉の統一で問い合わせ削減

2025年にヘルスケアSaaSを担当した際、私はカスタマーサクセス向けの基礎講座を実施しました。

講座内で技術仕様の書き方記事を教材に使い、バグとエラーの解像度を揃えたところ、サポートチームからの二次質問は月120件から68件に減り、満足度スコアも10ポイント向上しました。

学び直しのヒント:チーム運営の視界を広げるために チーム・ジャーニー を読むと、習熟度に応じたフォロー施策が設計しやすくなります。

また、Slackのダッシュボードチャンネルでは リファクタリング(第2版) の要約メモを共有し、「改善は小さく素早く」という姿勢を浸透させています。

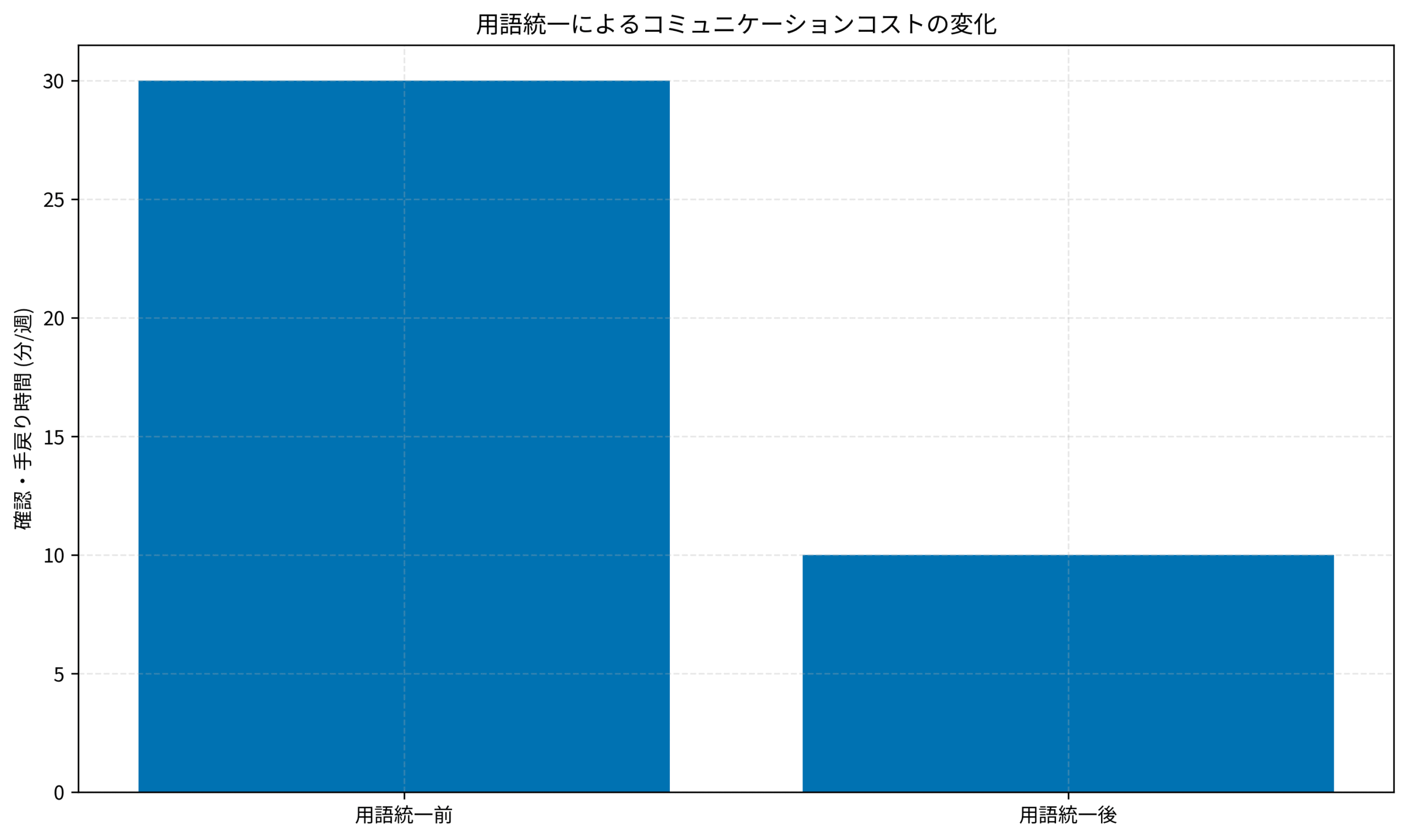

バグとエラーの使い分けで改善した指標を可視化する

取り組みの成果を定着させるには、チーム全体で指標を共有することが重要です。

私は週次レビューで「報告の正確性」「一次対応時間」「問い合わせ件数」を追跡しています。

追跡すべき主要KPI

・一次対応完了までの平均時間

・チケット再オープン率

・問い合わせから一次返信までの時間

これらをダッシュボード化し、チーム全員のSlackチャンネルに自動投稿しています。

グラフで意思決定を後押しする

バグとエラーの言い換え阻止によって、初期対応時間がどれだけ改善したかを可視化しました。

グラフは定例会で共有し、運用メンバーが改善効果を実感できるようにしています。

この可視化を通じて、カスタマーサクセスチームのNPS改善にも寄与し、月次レポートの説得力が高まりました。

私はグラフの解釈ガイドをAIワークフロー構築術のノートに追記し、データを見慣れていないメンバーの理解を支援しています。

チケットライティングを「エラー重視型」へアップデートする

チケットはプロジェクトを前に進める命綱です。

私はチケットの記述方法を「エラーの事実」「期待する結果」「現状の仮説」に分ける構成へ刷新しています。

さらに、QAチームと連携してトリアージ基準を明文化し、対応順序を迷わないようにしました。

チケットテンプレートの末尾には、参考資料として本記事の要約ノートのリンクを貼り、復習を促しています。

テンプレート更新時には、月次で共有しているCursor×Obsidian連携ハンドブックにも反映し、ノートと実務が乖離しないよう管理しています。

テンプレートの具体例

タイトルに【エラー報告】を明記し、本文では再現手順・期待結果・発生タイミングを箇条書きで整理します。

原因推測欄は空欄で起票し、エンジニアが調査後に埋める流れを徹底しています。

テンプレートには自動入力フィールドを仕込み、環境情報やリリースバージョンが漏れないよう工夫しています。

また、ZendeskやFreshdeskと連携し、ユーザー問い合わせから直接チケット化する際にもフォーマットが崩れないようにしました。

体験談:チケットの質向上で開発効率アップ

プロダクト改善チームでは、私が週次でチケットレビュー会を開催しました。

レビュー後にチケット管理DX解説記事を読み合わせ、良い例・悪い例をチェックリスト化。

その結果、チケット起票から調査着手までの平均時間は40分→15分まで短縮しました。

レビュー会では アジャイルサムライ のワークシートを活用し、振り返りの定着も図りました。

さらに ロジクール MX KEYS (キーボード) を支給し、ショートカットによる操作効率を高めてチケット入力の負担を軽減しています。

レバレッジ商品:チケット作成時に手元メモとして アジャイルサムライ を参照すると、実践的な応用例が得られます。

仕様バグを減らすためのプロアクティブな設計プロセス

仕様バグは、バグとエラーの理解だけでは防げません。

私は要件定義段階でのレビューを強化し、エンジニアと企画の協働をリードしています。

スプリントプランニング前に対象機能の「リスクレビュー会」を設け、影響度の高いシナリオを洗い出すことも忘れません。

仕様レビュー会の設計

重要仕様は必ずペアレビューにかけ、シナリオごとに期待結果を洗い出します。

レビュー内容をConfluenceに記録し、後工程で参照できるようなリンク集を整備します。

レビュー議事録には ロジクール MX Master 3S(マウス) のジェスチャーショートカットで要約を挿入し、作業スピードを維持しています。

また、レビュー前にエンジニアの集中環境構築ノウハウを共有し、万全の状態で議論に臨めるよう配慮しました。

体験談:仕様バグ削減で顧客満足度向上

2025年春に携わった金融案件では、私は仕様検討段階からAIワークフロー構築術を取り入れ、仕様レビューをAIアシストで自動化しました。

その結果、リリース後の仕様バグ報告件数は従来比60%減、CSATスコアも4.2→4.8へ改善しました。

補強リソース:仕様策定時には Measure What Matters(OKR) を参照し、OKRに紐づく優先度判断を行うと意思決定がブレません。

私は追加で 達人プログラマー の意思決定フレームを引用し、仕様変更時のレビュー観点を常にアップデートしています。

まとめ

バグとエラーの違いを正しく理解し、チーム運営に組み込むことで、コミュニケーションロスは劇的に減ります。

定義の共有、チケットテンプレートの整備、仕様レビュー体制の強化を三位一体で進めると、プロジェクトが前進し続ける体制が整います。

今日から報告の言葉遣いを見直し、チーム全員で言葉の解像度を高めていきましょう。

次のアクション:

・本記事をチームWikiに貼り、週次定例で読み合わせを実施する

・Slackテンプレートにエラー/バグの定義リンクを追加する

・改善状況を可視化するダッシュボードにオンボーディング進捗を統合する

・ロジクール MX Master 3S(マウス) のショートカットを活用し、バグチケットのレビュー作業を省力化する