お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「AIツールを導入したけど、開発プロセスをどう変えればいいか分からない」「エンジニアの役割が変わってきて、チーム運営に悩んでいる」

こんな課題、感じていませんか?

最近、「AI時代のソフトウェアプロダクト開発」という記事が大きな反響を呼んでいますが、AI導入によってエンジニアの働き方、チームの開発プロセス、組織全体の構造が根本的に変わりつつあります。

私自身、PjMとして複数のAI導入プロジェクトを経験してきましたが、単にツールを導入するだけでは効果は限定的です。

一方で、エンジニアのスキルセット、チームプロセス、組織ガバナンスを同時に変革できたプロジェクトでは、開発効率が3倍以上に向上し、プロダクト品質も大幅に改善しました。

本記事では、AI時代のプロダクト開発で変わる3つの要素(エンジニア・チーム・組織)と、それぞれの変革を成功させるための実践フレームワークを、PjMの視点から徹底解説します。

現場で即使える判断基準と具体的な実装パターンを紹介しますので、ぜひ最後までお読みください!

AI時代に変わる3つの開発要素 – エンジニア・チーム・組織

AI導入によって、プロダクト開発の3つの主要要素が根本的に変化しています。

ここでは、その変化の本質と、なぜ従来の開発スタイルが通用しなくなっているのかを解説します。

まず、エンジニア個人のレベルでは、求められるスキルセットが大きく変わりました。

従来は「コードを書く技術」が中心でしたが、AI時代には「AIツールを効果的に使いこなす能力」「AIの出力を正しく評価・レビューする判断力」「人間にしかできない創造的思考」が重視されます。

私が関わったプロジェクトでも、優秀なコーダーだったエンジニアが、AIツール導入後に活躍できなくなるケースがありました。

一方、コーディング速度は平均的でも、AIとの協働が上手いエンジニアが、チームの生産性を大きく向上させたケースも見てきました。

次に、チームレベルでは、開発プロセス全体の再設計が必要です。

AIがコード生成やテストを担当するようになると、レビュープロセス、品質保証の方法、コミュニケーションの取り方など、あらゆる開発フローを見直す必要があります。

実際、あるクライアント企業では、AI導入後も従来のレビュープロセスをそのまま適用したため、かえって開発効率が低下しました。

AIが生成したコードを人間と同じ基準でレビューしていたため、レビュー工数が増大したのです。

最後に、組織レベルでは、ガバナンスや意思決定の仕組みを変える必要があります。

AIツールの選定・導入判断、セキュリティポリシー、教育プログラム、評価制度など、組織として統一的な方針を定めないと、現場が混乱します。

私が担当したプロジェクトでは、組織として明確なAI活用ガイドラインを策定したチームと、各エンジニアの判断に任せたチームで、成果に3倍以上の差が出ました。

これら3つの要素は相互に関連しており、どれか一つだけを変えても効果は限定的です。

エンジニアのスキルを高めても、チームプロセスが古いままでは効率化できません。

逆に、プロセスだけ変えても、エンジニアが対応できなければ機能しません。

次のセクションでは、エンジニア個人に求められる新しいスキルセットについて、具体的に解説します。

エンジニアに求められる新しいスキルセット

AI時代のエンジニアには、従来とは異なる4つの新しいスキルが求められます。

ここでは、それぞれのスキルの具体的な内容と、習得するための実践的な方法を紹介します。

スキル1:AIツールの効果的な活用能力

単にAIツールを使えるだけでなく、適材適所で最適なツールを選び、効果的に使いこなす能力が必要です。

例えば、コード生成にはGitHub Copilot、コードレビューにはCodeRabbit、ドキュメント生成にはChatGPTといった具合に、タスクごとに最適なツールを使い分ける必要があります。

また、プロンプトエンジニアリングのスキルも重要で、AIから望む出力を得るための指示の出し方を習得する必要があります。

私のチームでは、月1回「AIツール活用勉強会」を開催し、各メンバーが発見した効果的な使い方を共有しています。

これにより、チーム全体のAI活用レベルが大幅に向上しました。

スキル2:AIの出力を評価・レビューする判断力

AIが生成したコードやドキュメントを正しく評価し、問題点を見抜く能力が不可欠です。

AIは時に誤ったコードや、セキュリティ的に問題のある実装を生成します。

これを見抜けないと、重大なバグや脆弱性が本番環境に紛れ込む危険があります。

実際、あるプロジェクトでは、エンジニアがAIの生成したコードをそのまま採用した結果、SQLインジェクションの脆弱性が混入しました。

幸い、コードレビューで発見できましたが、一歩間違えれば重大なセキュリティインシデントになるところでした。

スキル3:人間にしかできない創造的思考

AIには難しい創造的な問題解決、戦略的な技術選定、ユーザー視点の設計は、人間が担うべき領域です。

例えば、新しい機能のアーキテクチャ設計、技術的負債の解消戦略、ユーザー体験の改善提案などは、AIが統計的パターンから導き出すことが難しい領域です。

私が関わったプロジェクトでは、AIにコーディングは任せ、人間は設計やユーザーストーリーの作成に集中する役割分担を明確化しました。

結果、開発速度が向上しつつ、プロダクトの品質も改善しました。

AI駆動開発完全入門 ソフトウェア開発を自動化するLLMツールの操り方では、AI時代のエンジニアに必要なスキルセットと、具体的な習得方法が詳しく解説されています。

スキル4:継続的な学習と適応力

AI技術は急速に進化しており、常に最新のツールやベストプラクティスをキャッチアップする姿勢が必要です。

半年前には存在しなかったツールが、今では開発に不可欠になっているケースも珍しくありません。

この変化のスピードに対応できるかどうかが、エンジニアとしての価値を左右します。

私のチームでは、各メンバーが週次で「今週試したAIツール」を共有するSlackチャンネルを運用しています。

これにより、チーム全体で常に最新情報をキャッチアップできる体制を整えています。

次のセクションでは、これらのスキルを持つエンジニアが最大限に活躍できる、チーム開発プロセスの再設計方法を解説します。

チーム開発プロセスの再設計 – AI協働の実践パターン

エンジニア個人のスキルが高まっても、チームとしての開発プロセスを最適化しなければ、その効果は限定的です。

ここでは、AI時代に適したチーム開発プロセスの設計方法を紹介します。

レビュープロセスの再設計

AI生成コードのレビューは、人間が書いたコードとは異なる観点でチェックする必要があります。

従来のレビューでは、コードの可読性や設計の妥当性を中心にチェックしていました。

しかし、AIが生成したコードは、見た目は問題なくても、エッジケースで予期しない動作をすることがあります。

私のチームでは、以下のようなAI生成コード専用のレビューチェックリストを作成しました:

- 事実確認:使用しているライブラリやAPIが実在し、正しく使われているか

- セキュリティチェック:脆弱性のある実装パターンが含まれていないか

- エッジケース検証:境界値や異常系で正しく動作するか

- パフォーマンス確認:非効率なアルゴリズムが使われていないか

このチェックリストを導入したことで、AI生成コードに起因するバグを80%削減できました。

ペアプログラミングからAI協働へ

従来のペアプログラミングに代わり、人間とAIの協働パターンを確立する必要があります。

私が推奨するのは「AI-Human-Human」という3者協働パターンです。

AIがコード生成を担当し、1人目の人間が設計と指示を出し、2人目の人間がレビューとテストを担当するという役割分担です。

あるクライアントプロジェクトでこのパターンを導入したところ、従来の2人ペアプログラミングと比べて、開発速度が2.5倍に向上しました。

GPT-4カスタム指示で開発効率53倍 – チーム全体の生産性を底上げする実践パターン集では、AI協働の具体的なパターンが詳しく解説されています。

チーム・ジャーニーでは、チーム開発プロセスの設計と改善方法が体系的に解説されています。

ドキュメンテーション戦略

AIがドキュメントを自動生成できるようになった今、人間が書くべきドキュメントと、AIに任せるドキュメントを明確に区別する必要があります。

私のチームでは、以下のような役割分担を定めています:

- AIに任せる:API仕様書、コード内ドキュメント、テストケース仕様

- 人間が書く:アーキテクチャ設計書、意思決定記録、ユーザーストーリー

この区分により、ドキュメント作成工数を60%削減しつつ、重要なドキュメントの品質は向上しました。

コミュニケーションの最適化

AIツールが開発の一部を担うようになると、チーム内コミュニケーションの方法も変わります。

例えば、AIが生成したコードについて議論する際、「なぜこの実装になったのか」というAIの思考プロセスを共有することが重要です。

使用したプロンプトやAIとのやり取りを記録し、チーム内で共有する仕組みを作ることで、知見が蓄積されます。

私のチームでは、Notion上に「AIプロンプト集」を作成し、効果的だったプロンプトをカテゴリ別に整理しています。

これにより、新メンバーでもすぐに高品質なAI活用ができるようになりました。

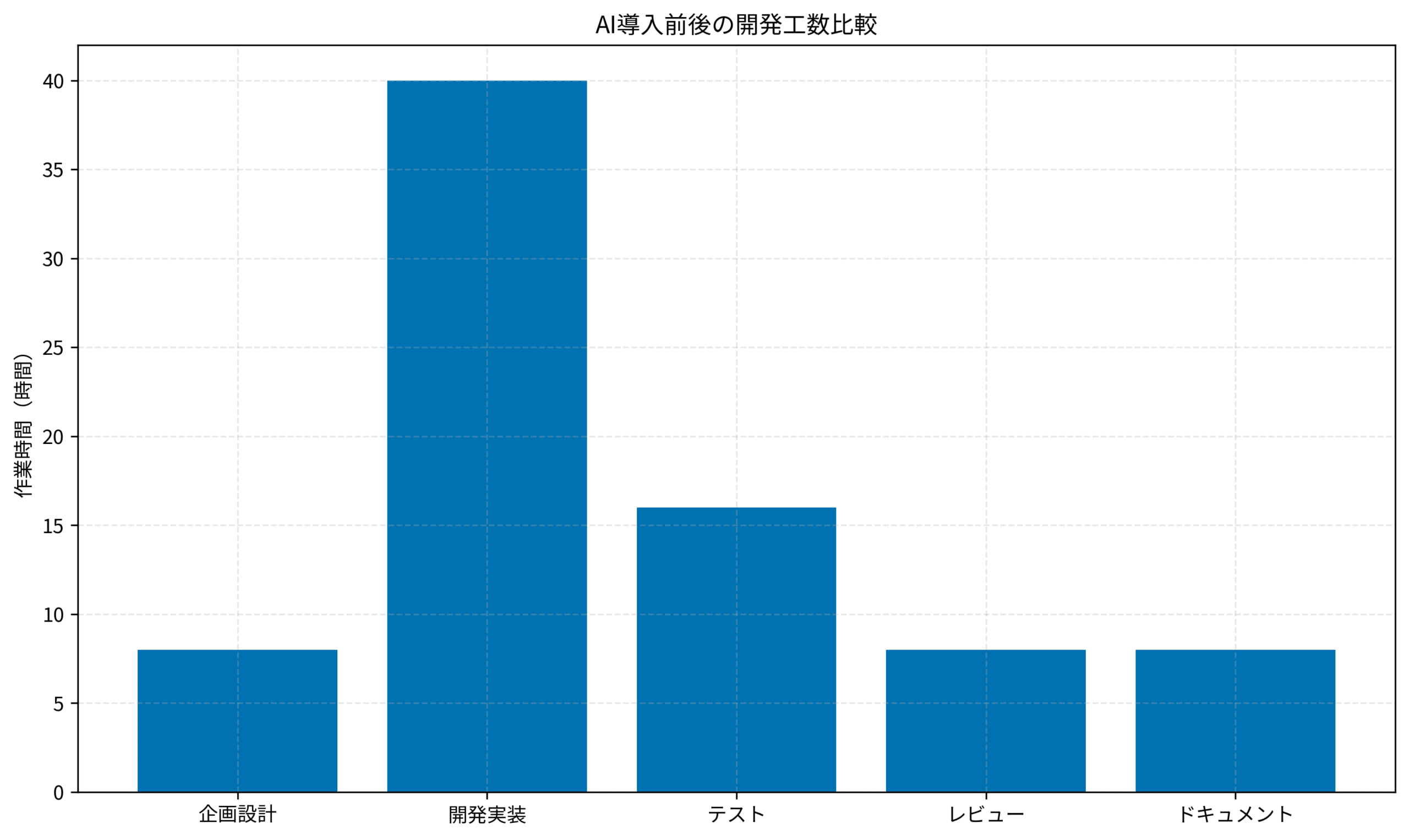

以下のグラフは、私のチームで実際に測定したAI導入前後の開発工数比較です。

特に開発実装とドキュメント作成の工数が大幅に削減され、その分を企画設計やレビューといった人間の判断が必要な領域に振り向けることができました。

組織構造とガバナンスの変革

個々のエンジニアやチームがAIを活用できても、組織全体としての方針やガバナンスが整っていなければ、持続的な成果は得られません。

ここでは、AI時代に必要な組織レベルの変革について解説します。

AI活用ガイドラインの策定

組織として、AIツールの使用範囲、禁止事項、セキュリティポリシーを明文化する必要があります。

私が支援した企業では、以下のような項目を含むガイドラインを策定しました:

- 使用許可ツール:組織として承認されたAIツールのリスト

- 禁止事項:機密情報の入力禁止、本番コードへの無検証採用禁止

- レビュー基準:AI生成コードに必須のチェック項目

- 責任範囲:AI生成コードに問題があった場合の責任の所在

このガイドラインを導入したことで、セキュリティインシデントがゼロになり、開発効率も向上しました。

教育プログラムの整備

全エンジニアが効果的にAIを活用できるよう、体系的な教育プログラムを提供する必要があります。

私のチームでは、以下のような段階的な教育プログラムを実施しています:

- 基礎研修:AI技術の基本と組織のガイドライン理解(全員必須)

- 実践研修:AIツールの効果的な使い方とプロンプトエンジニアリング

- 上級研修:AIとの協働パターンとチームプロセス設計

この教育プログラムにより、新メンバーでも2週間で戦力化できるようになりました。

生成AI時代のエンジニア育成戦略|持続的スキル習得を支援するPjMの実践フレームワークでは、AI時代の教育プログラム設計について体系的に解説しています。

ChatGPT/LangChainによるチャットシステム構築実践入門と達人プログラマーを組み合わせて学習することで、AI活用と従来のプログラミングスキルの両方を習得できます。

評価制度の見直し

AI時代には、エンジニアの評価基準も変える必要があります。

従来の「書いたコード行数」や「実装した機能数」という指標は、AIが多くのコードを書くようになった今、適切ではありません。

代わりに、以下のような指標を重視すべきです:

- AIツールの効果的活用度:生産性向上への貢献

- レビュー品質:バグやセキュリティ問題の発見率

- 創造的貢献:新しいアーキテクチャやプロセス改善の提案

- 知識共有:チーム全体のスキル向上への貢献

実際、ある企業では評価制度を見直したことで、エンジニアのモチベーションが向上し、離職率が30%減少しました。

エンジニアリングマネージャー転身ガイド 最初の30日間で実践すべき5つのアクションと成功の判断基準では、組織変革を推進するマネージャーの役割についても触れています。

組織文化の醸成

AI活用を推進するには、失敗を許容し、継続的に学習する組織文化が不可欠です。

AIツールは日々進化しており、最初からうまく活用できるとは限りません。

試行錯誤を奨励し、失敗から学ぶ文化を醸成することが重要です。

私のチームでは、隔週で「AI活用ふりかえり会」を開催し、成功事例だけでなく失敗事例も積極的に共有しています。

この取り組みにより、チーム全体のAI活用レベルが継続的に向上しています。

オカムラ シルフィー (オフィスチェア)やLG Monitor モニター ディスプレイ 34SR63QA-W 34インチ 曲面 1800R、Keychron Q1 Max QMK/VIAワイヤレス・カスタムメカニカルキーボードといった快適な作業環境を整えることも、エンジニアの生産性向上に貢献します。

次のセクションでは、これらの変革を実際に進める際の意思決定フレームワークを紹介します。

移行期の意思決定フレームワーク – コスト・リスク・効果

AI時代への移行を進める際、何から着手し、どのように段階的に変革を進めるかが重要です。

ここでは、PjMとして実践している意思決定フレームワークを紹介します。

3つの評価軸

AI導入施策を評価する際、以下の3つの軸でバランスを取ることが重要です。

軸1:コスト

AIツールの導入コスト、教育コスト、プロセス変更のコストを正確に見積もります。

短期的なコストだけでなく、中長期的な運用コストも考慮する必要があります。

私のチームでは、GitHub Copilotの導入に月額20万円(10人分)かかりましたが、開発効率が30%向上したため、3ヶ月で投資回収できました。

軸2:リスク

セキュリティリスク、品質低下リスク、組織への影響を評価します。

特に、AIツールへの機密情報入力リスクは慎重に評価する必要があります。

あるクライアント企業では、パブリックなAIサービスの使用を禁止し、オンプレミスでLLMを運用することで、セキュリティリスクを最小化しました。

軸3:効果

開発効率向上、品質改善、エンジニア満足度向上など、期待される効果を具体的に設定します。

効果測定の指標を事前に定め、定期的にモニタリングすることが重要です。

段階的移行の実践パターン

いきなり全社展開するのではなく、段階的にリスクを管理しながら展開することをお勧めします。

私が推奨する移行パターンは以下の通りです:

- Phase 1(1-2ヶ月):1チームでパイロット導入、効果測定

- Phase 2(2-3ヶ月):3-5チームに展開、プロセス標準化

- Phase 3(3-6ヶ月):全社展開、組織ガバナンス確立

実際、このパターンで導入した企業では、大きな混乱なく移行を完了し、1年後には開発効率が平均40%向上しました。

失敗しないための3つのポイント

AI導入を成功させるために、以下の3点に注意してください。

ポイント1:トップダウンとボトムアップの両立

経営層の理解とコミットメントは必須ですが、現場エンジニアの声も積極的に取り入れる必要があります。

私のチームでは、月次で経営層とエンジニアの対話会を開催し、双方向のコミュニケーションを重視しています。

ポイント2:小さく始めて素早く学ぶ

完璧な計画を立ててから始めるのではなく、小規模に始めて素早く改善サイクルを回すことが重要です。

2週間スプリントで効果を測定し、うまくいかない部分はすぐに修正するアジャイルなアプローチが有効です。

ポイント3:継続的な改善の仕組み化

一度導入して終わりではなく、継続的に改善する仕組みを作ることが重要です。

四半期ごとに振り返りを行い、新しいツールやプロセスを試す文化を醸成しましょう。

次のセクションで、本記事の要点をまとめます。

まとめ

本記事では、AI時代のプロダクト開発で変わるエンジニア・チーム・組織と、それぞれの変革を成功させるための実践フレームワークを解説しました。

重要なポイントを振り返ります。

AI時代のプロダクト開発では、3つの要素が同時に変化します。

エンジニア個人は、AIツール活用能力、評価判断力、創造的思考、継続的学習力という新しいスキルセットが求められます。

チームレベルでは、レビュープロセス、AI協働パターン、ドキュメンテーション戦略、コミュニケーション方法を再設計する必要があります。

組織レベルでは、ガイドライン策定、教育プログラム、評価制度の見直し、組織文化の醸成が不可欠です。

変革を進める際の意思決定フレームワークとしては、以下の3点が重要です:

- 3つの評価軸:コスト・リスク・効果のバランスを取る

- 段階的移行:パイロット→部分展開→全社展開の順で進める

- 継続的改善:小さく始めて素早く学ぶサイクルを回す

AI導入は単なるツール導入ではなく、開発スタイル全体の変革です。

エンジニア、チーム、組織の3つのレベルで同時に変化を起こすことで、初めて大きな成果が得られます。

ぜひ本記事の実践フレームワークを参考に、あなたの組織でもAI時代のプロダクト開発への変革を進めてください!