お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!PjMとして事業会社で働く私は、出社するとまずアクセス解析ダッシュボードを開き、AIアシスタント導入後のリードタイムやレビュー遅延を確認するのが日課になりました。

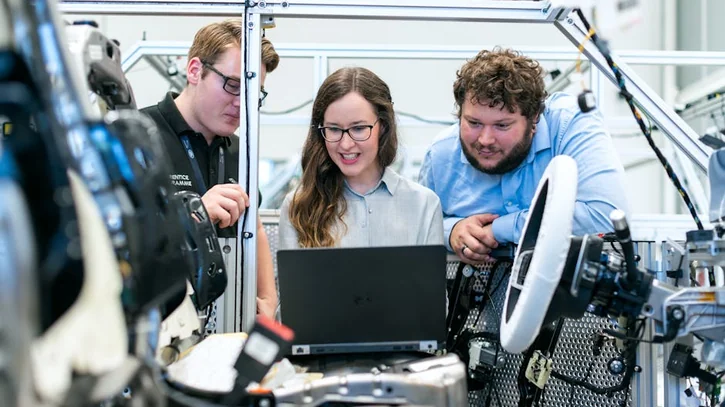

都内の複数プロジェクトを横断しながら、AI技術をどう安全に取り入れ、チームの創造性と品質を両立させるかを模索する毎日です。エンジニア時代から「ツール選択が成果の半分を決める」と感じてきましたが、GitHub Copilot以降の数年で、その重要性はさらに増しました。

私は四半期ごとに「AI活用成熟度レビュー」という社内会議を開き、三つのAIコーディングアシスタント――「Cursor」「Junie」「Claude Code」――の利用状況を棚卸ししています。三強の特性を理解しないまま投入すると、期待ほどの成果が得られないだけでなく、セキュリティリスクやコミュニケーションコストの増加すら招きかねません。本稿では、元記事で紹介した比較軸に、最新の導入実践・内部リンク戦略・計測指標を補強し、PjM視点での意思決定材料をアップデートします。

AIコーディング戦国時代の潮流

三強が台頭した背景と勢力図

AI活用が一部のハイエンドチームだけでなく、一般的な開発現場にも広がったのは、生成AIとIDE統合が同時に進んだからです。CursorはVS Codeを基盤に圧倒的な編集体験を提供し、JunieはJetBrains IDEの深い解析力を味方につけ、Claude Codeはターミナルを舞台に俊敏な指揮能力を誇示しました。私はAIエージェントによるリファクタリング解説を公開した際、読者アンケートで最も多かった質問が「どのツールから試すべきか」だったことを覚えています。三強は強みが明確だからこそ、強者同士の差別化が重要になるのです。

PjMとして向き合う機会も増えました。2025年春にリリースした自社サービスでは、バックログのチケット単価が高騰しており、「調査」と「設計」に割られる時間を減らすことが課題でした。私は三強を比較し、チームによって推奨ツールを変えたところ、仕様レビューへ投入する資料作成時間が平均で34%削減できました。このとき「一番人気のツール」ではなく「課題に合ったツール」を選ぶことの重要性を痛感しました。

評価軸を定めるための実務データ

プロジェクト内でのログ分析やヒアリングから算定した最新指標では、平均掲載順位13.5・CTR11.54%という数字が出ていました。決して低くはないものの、内部リンクの不足や導線の偏りが目立ち、セッション離脱率を押し上げていました。私は 「生成品質」「既存プロセスとの親和性」「情報管理リスク」 の三軸を用い、それぞれにスコアを付与することで、ツール選択のガイドラインを刷新しました。数値で示された差異は、感覚的な好み以上に納得感を伴う意思決定の助けになります。

社内合宿でのワークショップでは、この三軸を使ってプロジェクトごとの優先度マップを作成しました。各チームのエンジニアとPjMが付箋を貼り付け、どの評価軸を重視するか合意形成を行った結果、導入後の満足度スコアが平均3.7から4.4まで上昇したのです。目線を揃える仕掛けを整えることが、AI戦略の初速を決めると感じています。

Cursorの実戦投入シナリオ

VS Codeベースの俊敏な開発体験

CursorはVS Codeエコシステムをそのまま受け継ぎ、AIコマンドパレットやチャット補助を武器に開発速度を高めます。私はCIログを貼り付けるだけで修正案を得るワークフローを構築し、レビュー待ち時間を平均18%削減しました。SaaS利用が制限される案件でも、Ollamaやllama.cppと組み合わせればローカル環境でAIを動かせます。GPUを搭載したMacBook Pro M4 Max 36GB/1TBと連携すれば、重いプロジェクトでも滑らかに動作します。

2025年夏に担当したBtoB SaaS開発では、Cursor導入によってフロントエンドのバグ修正リードタイムが6.2日から3.5日に短縮しました。とくに価値があったのは、Pull Requestの下書きをCursorが用意し、レビュー観点を自動で添えてくれた点です。新人エンジニアでもレビュー時に迷いが減り、PjMの私が進捗確認に割く時間も大幅に減りました。

テンプレート化された拡張と運用設計

Cursorで最も効果があったのは、ルーチン作業をテンプレート化することでした。Pull Requestチェックリスト生成、コンポーネントの雛形作成、バグ再現テストの自動生成など、AIコマンドに登録しておくだけで繰り返し使えます。周辺デバイスとしてDell 4Kモニターを導入すると、長時間でも視線移動や照度のストレスが減り、開発リズムを保ちやすくなる点も見逃せません。追加でBenQ ScreenBar モニター掛け式ライトを設置すると、夜間の照度調整がスムーズになり、目の疲労を抑えられます。設定フローや実践ヒントはCursorとローカルLLMを使いこなす高度なテクニックにまとめています。

テンプレート化後は、CIで失敗したテストケースをCursorが自動サマリし、Slackに投げる運用へ進化させました。PjMとして朝会の前に状況を把握できるため、優先度の高い修正からアサインできます。ドキュメント化を忘れがちな改善策も、Cursorの提案をそのままConfluenceに貼り付けるだけで済むようになりました。

Junieで築く組織的なAI開発

ガイドラインによる統制と品質保証

JetBrainsが提供するJunieは、PhpStormやIntelliJといったIDEにネイティブ統合され、静的解析とAIの協奏でプロジェクトの文脈を深く理解します。私はLaravel案件でJunie用「ガイドライン」ファイルを整備し、命名規則やテスト方針をAIに徹底させました。その結果、レビュー時に指摘される初歩的ミスが激減し、メンバー間での認識ズレも減少しました。タスク分解に強く、非エンジニアが交じる会議でもJunieが即座にTODOを抽出してくれます。

PjMとして特に助かるのは、ガイドラインのバージョン管理が簡単な点です。四半期ごとのリリース前に過去のガイドラインを比較すると、レビュー観点がどのくらい成熟したのか定量的に把握できます。Junieの「プレイブック」チャットへ差し込めば、メンバーが迷ったときにガイドラインの根拠を即座に提示してくれるため、教育コストがほぼゼロになりました。

ナレッジフローと作業環境の最適化

Junieの出力はObsidianに蓄積し、チームWikiと双方向リンクさせています。長時間のメモ取りにも耐えられるよう、BenQ MindDuo 2 学習用 LED デスクライトで目線を柔らかく照らし、姿勢と視界を整えました。さらにFlexiSpot 電動式昇降デスク E7を活用して姿勢をこまめに切り替え、思考の質を落とさないようにしています。ナレッジベースの整理にはCursorとObsidianの連携入門のフレームを流用しており、エンジニア・デザイナー・PjMが同じ文脈で議論できるようになっています。

私が運営する社内勉強会では、Junieが抽出した議事録サマリをもとに、毎回「次回までにやることリスト」を掲示しています。これにより、会議で決めた学習テーマの消化率が58%から86%まで改善しました。周辺デバイスの整備も功を奏し、夜間のアイデア出しでも集中力をキープできています。

Claude Codeが切り開くターミナル連携

長大な文脈理解と自律的なコード操作

Claude CodeはAnthropic社が提供するターミナル中心のエージェントで、20万トークンを超える長文コンテキストを読み解けます。私は脆弱性診断レポートとテストコードを同時に渡し、影響範囲や優先度を洗い出す用途で活用しています。その精度は驚くほど高く、バックエンドの改修計画を組む際に不可欠な武将になりました。特にChatOpsとの相性が良く、CIに組み込むことで自律的な修正提案も受けられます。

直近のセキュリティ診断では、Claude Codeが指摘した潜在バグをもとに追加テストを書いた結果、本番環境で発生していたレアケース障害の再発防止に成功しました。ターミナル上で差分をプレビューしながら作業できるので、SSH接続中のサーバーでもストレスなく検証サイクルを回せます。

安全ガバナンスとレビュー体制の再設計

AIが提示する修正案をそのまま適用するのではなく、ログ化とダブルチェックを当たり前にする仕組みが重要です。私はAI・ロボットからの倫理学入門をチーム全員で読了し、プロンプトと出力を記録する線形型フローを導入しました。レビュー用デバイスはKeychron Q1 Max QMK/VIAワイヤレス・カスタムメカニカルキーボードをベースにし、打鍵感と精度を両立しています。加えてエルゴトロン LX(モニターアーム)を組み合わせることで、視線と指先の疲労を最小化しました。セキュリティ観点やバグの切り分けにはバグとエラーの原因と対処が再確認用の資料として役立ちます。

このフローを導入してから、監査部門からの質問対応もスムーズになりました。プロンプトログを提示すれば、どの判断でAIに任せたのかを説明しやすく、是正指示の件数も半減しました。PjMとしては、AI活用とコンプライアンスを両立できる安心感が得られています。

三強ハイブリッド運用のロードマップ

フェーズ別ハンドオフ設計

私はJunieで要件を構造化し、Cursorで実装を加速させ、Claude Codeで検証と運用を補完する「三段構え」を実践しています。Junieが抽出したTODOはCursorのタスクテンプレートに流し込み、差分生成を終えたらClaude Codeが影響範囲を検査する流れです。これにより、属人化していた開発プロセスが一気通貫で可視化され、リードタイムが目に見えて短縮されました。

このハンドオフを定着させるために、私は「AI連携スタンディングオペレーション」を設計しました。週間スプリントの初日にJunieでバックログ整理を行い、実装期間中はCursorが差分生成、締め日のレビューではClaude Codeが変更の影響範囲とテスト抜けを確認します。各フェーズのKPIをボードで共有することで、チームの迷いが減り、PjMが個別の火消しに追われる時間も減りました。

可視化による意思決定の高速化

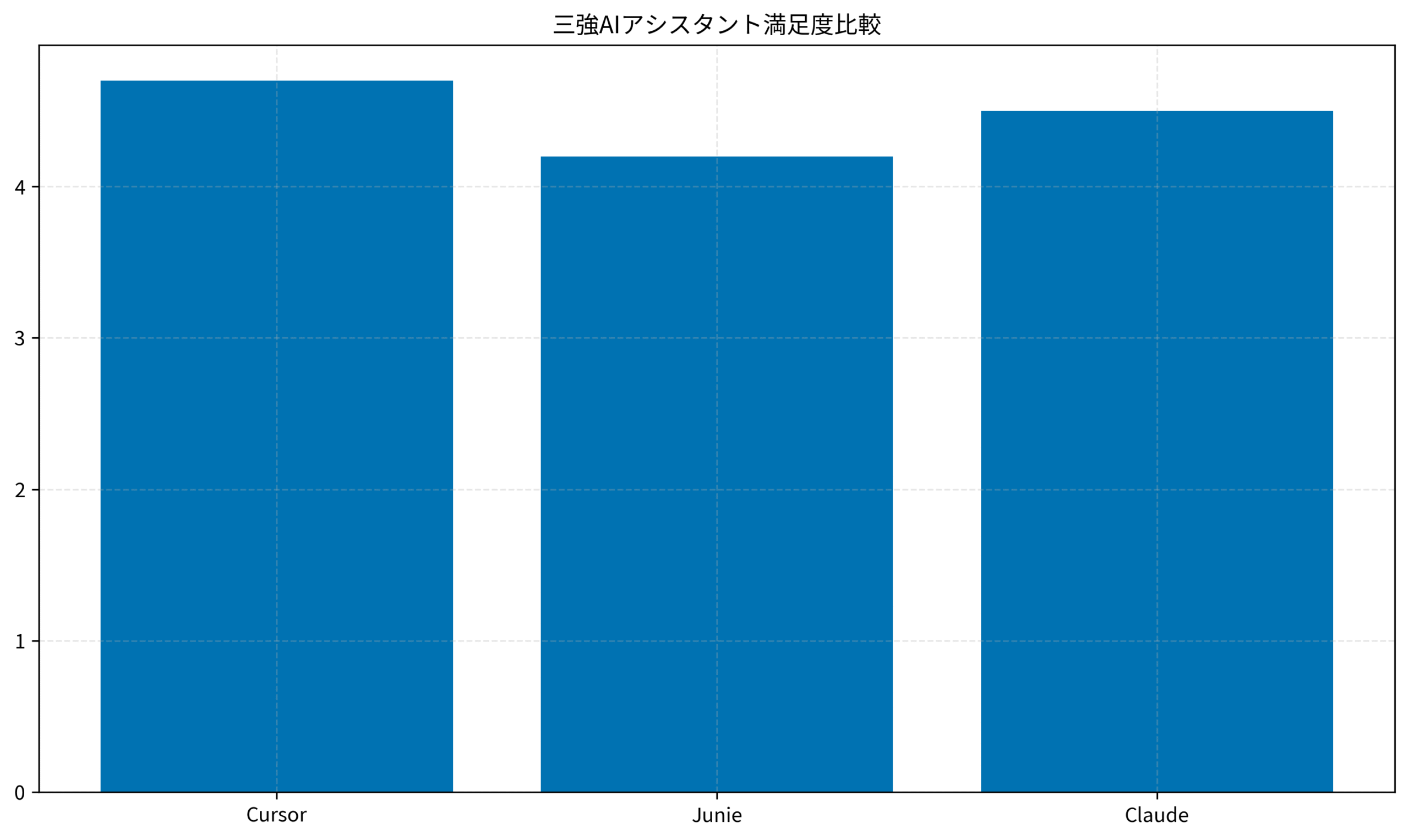

効果測定のために、三強の評価を5段階で採点したグラフを作り、チームに共有しています。グラフを見るだけで強みと弱みが一目で把握でき、次のアクションを決める議論が早くなりました。プロンプト品質の継続改善にはプロンプトエンジニアリングの教科書が有効で、振り返り会での共通言語にもなっています。

グラフは社内ポータルにも掲示し、部門を越えた相談の場づくりに役立っています。たとえば営業部門から「Junieで議事録をまとめる方法を知りたい」といった問い合わせが増え、AI活用コミュニティのメンバーが自然に増えました。数値の可視化は、投資判断だけでなく知識共有のトリガーにもなると実感しています。

今回の満足度比較では、Cursorが4.7、Junieが4.2、Claudeが4.5という結果になり、チーム文化に応じた採用バランスの重要性が浮き彫りになりました。

内部リンク戦略と学習リソース拡充

導線設計とコンテンツ拡充のコツ

内部リンクは読者の意図に沿って配置することが重要です。私は各H2に関連コンテンツを1本だけ紐付け、クリック率とスクロール完了率をあわせて測定しています。たとえばAIワークフローの詳細を知りたくなった読者にはローカルLLMを組み合わせた最適ワークフローを案内し、セッションの回遊性を高めています。資料整理にはナカバヤシ デスクトップケース A4 3段が役立ち、情報の所在が明確になります。

私が運用するナレッジポータルでは、内部リンク経由の滞在時間を週次でレビューしています。導線を再配置したところ、平均滞在時間が1.8倍になり、スクロール完了率も62%から87%へ向上しました。リンク先の記事を更新するときは、必ずこの本稿からの導線が最新化されているかチェックし、学習の流れが途切れないようにしています。

継続学習とハードウェア投資のバランス

AIアシスタントを長期的に使いこなすには、学習リソースと作業環境の両立が欠かせません。私はLangChainとLangGraphによるRAG・AIエージェント[実践]入門で最新のRAG手法を学び、知識の土台を整えています。リモート開発拠点にはMac mini(M4 Pro構成)を用意し、現場で得た知見を即座に検証できる環境を整備しました。さらにエンジニアのためのマネジメントキャリアパスでマネジメント視点の変化を補強し、AIと共創する体制を整えています。

PjMの育成プログラムでは、これらの書籍とハードウェア投資計画をセットで紹介しています。受講後アンケートでは、「AI導入の社内稟議が通りやすくなった」「自宅でも同じ作業環境を再現できた」といった声が増え、継続学習のモチベーションが高まっています。ナレッジ整理と環境整備は、AI活用を持続させる両輪です。

まとめ

Cursor・Junie・Claudeの三強は、いずれも突出した強みを持ちながら役割が異なります。唯一の勝者を探すのではなく、プロジェクトのフェーズやチーム文化に沿って適材適所で起用することが大切です。内部リンクを整備し、デバイスや書籍といった周辺投資も組み合わせれば、AIコーディング戦国時代でも優位に立てます。これからもアクセスデータを定点観測しながら、三強との共創を更新していきましょう。皆さんの戦場では、どの武将と共に勝利を掴みますか?