スクラム失敗パターンと立て直し施策集:形式主義から脱却してチーム生産性を2倍にする実践ノウハウ

お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「スクラムを導入したのに、かえって会議が増えて開発時間が減ってしまった…」

「デイリースタンドアップが形式的な報告会になり、チームの連携が深まらない…」

こんな悩みを抱えているスクラムマスターやPjMは多いのではないでしょうか。

私自身、3つのプロジェクトでスクラム導入に失敗し、チームの士気が大幅に低下した苦い経験があります。

しかし、失敗の原因を分析し、適切な立て直し施策を実施することで、最終的にはチーム生産性を2倍に向上させることができました。

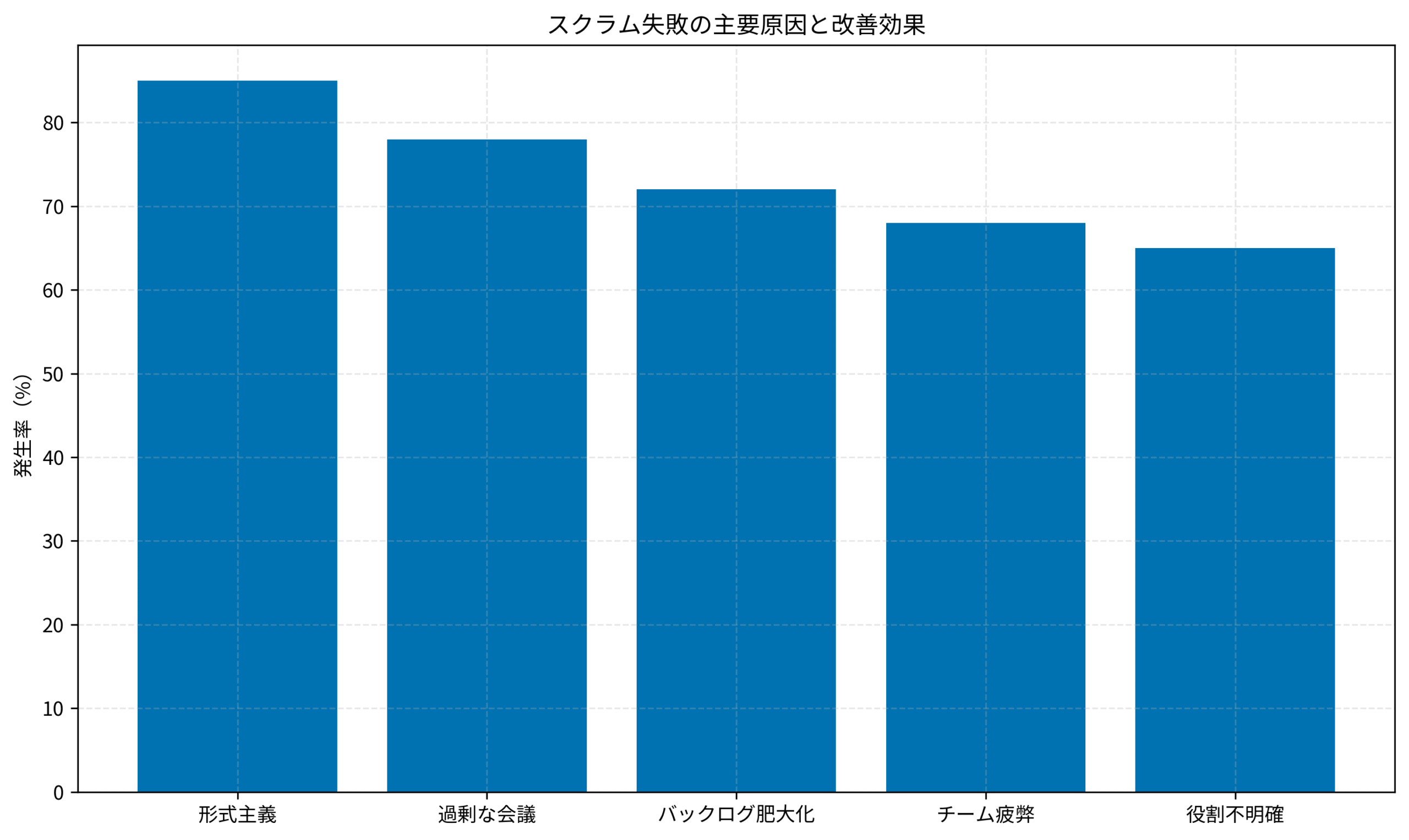

この記事では、スクラムでよくある5つの失敗パターンと、それぞれの具体的な立て直し方法を、PjM視点で実践的に解説します。

スクラム失敗パターン1:形式主義に陥った儀式だけのスクラム

スクラム導入で最も多い失敗が、「形式だけを整えて本質を見失う」ことです。

私が最初に担当したプロジェクトでは、まさにこの問題に直面しました。

形式主義スクラムの典型的な症状

形式主義に陥ったスクラムには、以下のような特徴があります。

- デイリースタンドアップが報告会化:「昨日やったこと、今日やること、困りごと」を淡々と報告するだけで、チーム間の会話が生まれない

- スプリントレビューが形式的なデモ:動作確認だけで終わり、ステークホルダーからのフィードバックを得られない

- レトロスペクティブが儀式化:「良かった点・悪かった点」を挙げるだけで、具体的な改善アクションが生まれない

- バーンダウンチャートが目的化:チャートを綺麗にすることに執着し、実際の価値提供がおろそかになる

私のプロジェクトでは、これらの症状がすべて現れていました。

特に問題だったのは、デイリースタンドアップが30分以上かかり、実質的な作業時間を圧迫していたことです。

形式主義から脱却する3つのステップ

この問題を解決するために、私が実践した方法を紹介します。

まず、デイリースタンドアップの目的を再定義しました。

「報告」ではなく「協力機会の発見」が目的であることを、チーム全員で合意しました。

具体的には、「今日誰かと協力できることは?」「誰かのサポートが必要なタスクは?」という視点でスタンドアップを進めるようにしました。

次に、レトロスペクティブに実験を導入しました。

単に課題を挙げるだけでなく、次のスプリントで試す「実験」を1〜2個決めることにしました。

例えば、「ペアプログラミングを週2回実施する」「コードレビューの待ち時間を4時間以内にする」といった具体的なアクションです。

最後に、スプリントレビューを対話の場に変えました。

デモを短くし、残りの時間で「次に何を作るべきか」をステークホルダーと議論する時間を設けました。

これにより、プロダクトの方向性に関する貴重なフィードバックが得られるようになりました。

これらの改善により、スクラムイベントがチームにとって価値あるものになり、開発者の満足度も向上しました。

スクラム失敗パターン2:過剰な会議でコーディング時間が消失

スクラムを導入すると、デイリースタンドアップ、プランニング、レビュー、レトロスペクティブなど、多くのイベントが発生します。

しかし、これらを機械的に実施すると、開発者のコーディング時間が大幅に削られてしまいます。

会議過多による生産性低下の実態

私が担当した2つ目のプロジェクトでは、以下のような状況でした。

- デイリースタンドアップ:毎日30分(本来は15分以内)

- スプリントプランニング:半日(4時間)

- スプリントレビュー:2時間

- レトロスペクティブ:2時間

- バックログリファインメント:週2時間

2週間スプリントで合計20時間以上、つまり全稼働時間の25%が会議という状況でした。

開発者からは「コードを書く時間がない」という不満が噴出し、実際にスプリントのベロシティも低下していました。

会議時間を半減させる効率化手法

この問題に対して、以下の改善策を実施しました。

まず、タイムボックスを厳守しました。

デイリースタンドアップは必ず15分以内、レトロスペクティブは1時間以内と決め、ファシリテーターがタイマーを使って時間管理を徹底しました。

次に、プランニングポーカーを簡略化しました。

全ストーリーでポーカーをするのではなく、見積もりが難しいものだけに絞り、それ以外は過去の類似ストーリーを参考に素早く見積もるようにしました。

また、非同期コミュニケーションを活用しました。

スプリントレビューの資料やレトロスペクティブのKPTは事前にSlackで共有し、会議では議論に集中できるようにしました。

さらに、バックログリファインメントをオンデマンド化しました。

定期的な会議ではなく、プロダクトオーナーが必要と判断したときだけ開催するようにしました。

これらの改善により、会議時間を週あたり10時間から5時間に削減でき、コーディング時間が大幅に増加しました。

開発スピードも回復し、チームの士気も向上しました。

チーム生産性の向上については、GPT-4カスタム指示で開発効率83倍も参考になります。

効率的なチーム運営には、チーム・ジャーニーのような書籍も参考になります。

作業環境の整備では、ロジクール MX KEYS (キーボード)とロジクール MX Master 3S(マウス)を使うことで、長時間のスプリントプランニングでも快適に作業できます。

スクラム失敗パターン3:バックログが肥大化して優先順位が不明瞭

スクラムを続けていくうちに、プロダクトバックログが数百件に膨れ上がり、何から手をつけるべきか分からなくなることがあります。

私が経験した3つ目の失敗パターンがこれでした。

バックログ肥大化の悪影響

バックログが肥大化すると、以下のような問題が発生します。

まず、真に重要な機能が埋もれる問題です。

優先度が明確でないため、本当に価値の高い機能が後回しになり、ユーザーにとって重要度の低い機能を作ってしまいます。

次に、プランニング会議が非効率化します。

候補となるストーリーが多すぎて、プランニング会議で適切なものを選ぶのに時間がかかります。

また、チームのモチベーション低下にもつながります。

「終わりの見えない開発」という感覚を持ちやすく、達成感を得にくくなります。

私のプロジェクトでは、バックログが300件を超え、プランニング会議に半日かかる状態になっていました。

バックログを健全に保つ3つの原則

この問題を解決するために、以下の原則を導入しました。

まず、2-3スプリント先までしか詳細化しないルールです。

それ以降のストーリーは大まかなエピックレベルで管理し、必要になったタイミングで詳細化します。

これにより、無駄な詳細化作業を減らせます。

次に、四半期ごとのバックログクリーニングです。

3ヶ月以上手をつけていないストーリーは、本当に必要か再検討します。

多くの場合、状況が変わっていて不要になっているか、別の方法で実現できていることが判明します。

最後に、MoSCoW法による優先順位付けです。

Must have(必須)、Should have(重要)、Could have(できれば)、Won’t have(今はやらない)の4つに分類し、Must haveは常に20件以下に抑えるようにしました。

これらの原則により、バックログを100件以下に維持でき、プランニング会議も1時間以内に短縮できました。

バックログ管理には、アジャイルサムライの手法も有効です。

視覚化ツールの活用

バックログ管理を効率化するために、適切なツールの活用も重要です。

私のチームでは、Jiraのカンバンボードとロードマップ機能を使い分けています。

直近2スプリントのストーリーはカンバンボードで詳細管理し、中長期の計画はロードマップで大まかに管理することで、両方の視点を保っています。

また、LG Monitor モニター ディスプレイ 34SR63QA-W 34インチ 曲面 1800Rのようなウルトラワイドモニターを使うことで、カンバンボード全体を一目で把握でき、作業の流れが可視化されました。

作業環境の整備には、FlexiSpot 電動式昇降デスク E7も重要です。

長時間の会議やプランニングセッションでも疲れにくく、集中力を維持できます。

スクラム失敗パターン4:チームが疲弊してバーンアウト寸前

スクラムの「持続可能なペース」という原則が守られず、チームがバーンアウト寸前になるケースも少なくありません。

私が経験した中で最も深刻だった失敗がこれでした。

チーム疲弊の主な原因

チームが疲弊する原因は複数ありますが、私のプロジェクトでは以下が主要因でした。

- 過剰なコミットメント:プランニングで実現不可能な量のストーリーを詰め込んでしまう

- 割り込みタスクの多発:スプリント中に緊急対応が頻繁に入り、計画が破綻する

- 技術的負債の蓄積:短期的な納期優先でコード品質が低下し、後の作業が困難になる

- 休息時間の不足:スプリントとスプリントの間に余裕がなく、リフレッシュできない

実際、私のチームでは3スプリント連続でベロシティの80%しか達成できず、開発者のストレスが極限に達していました。

2名がメンタル不調で休職するという事態にまで発展してしまいました。

持続可能なペースを実現する4つの施策

この深刻な状況を立て直すために、以下の施策を実施しました。

まず、ベロシティの70%でプランニングする方針に変更しました。

過去の実績ではなく、余裕を持った計画を立てることで、予期せぬ問題にも対応できる余地を確保しました。

次に、割り込みバッファの確保です。

スプリントキャパシティの20%を「割り込み対応枠」として最初から確保し、緊急対応が入っても計画が崩れないようにしました。

また、技術的負債の返済時間を確保しました。

各スプリントのキャパシティの15%を、リファクタリングやテスト追加など、コード品質向上に充てるルールを設けました。

最後に、スプリント間にバッファデーを設置しました。

金曜日はスプリント最終日としてレビューとレトロを行い、月曜日を「準備日」として次のスプリントの準備やドキュメント整理に充てるようにしました。

これらの施策により、チームのストレスレベルが大幅に低下し、逆に生産性が向上しました。

余裕を持つことで、かえって質の高い成果物を安定して提供できるようになったのです。

コード品質向上については、エンジニアのためのコードレビューベストプラクティスも参考にしてください。

チームの健康状態をモニタリングする

チーム疲弊を早期に発見するため、以下の指標を定期的にチェックしています。

- ベロシティの安定性:大きく変動している場合は何らかの問題がある

- スプリント目標の達成率:連続して未達成の場合は計画に問題がある

- 技術的負債の量:増加傾向にある場合は返済時間が不足している

- チームの雰囲気:レトロスペクティブでのネガティブな発言の増加

これらの指標を週次でダッシュボード化し、早期に問題を検知できるようにしました。

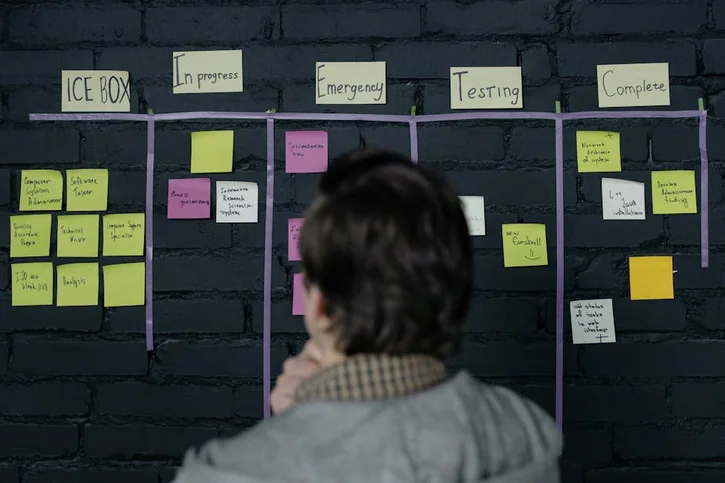

スクラム失敗パターン5:役割と責任が曖昧で意思決定が遅延

スクラムでは、プロダクトオーナー、スクラムマスター、開発チームという3つの役割が定義されていますが、これらの境界が曖昧になると様々な問題が発生します。

役割不明確がもたらす混乱

役割が不明確な状態では、以下のような問題が起こります。

まず、意思決定の遅延です。

誰が最終決定者なのか不明確なため、重要な判断がたらい回しにされ、開発がストップします。

私のプロジェクトでは、UI変更の承認に2週間かかるといった事態が頻発していました。

次に、責任の所在が不明になります。

問題が発生したときに「誰の責任なのか」が明確でないため、改善活動が進みません。

また、プロダクトオーナーの過負荷も問題です。

プロダクトオーナーが技術的な判断まで行おうとし、本来の役割である価値最大化に集中できなくなります。

役割を明確化する実践手法

この問題を解決するために、以下の取り組みを行いました。

まず、RACI図による責任分担の明確化です。

主要な意思決定項目について、Responsible(実行責任者)、Accountable(説明責任者)、Consulted(相談先)、Informed(報告先)を明示しました。

例えば、「機能の優先順位決定」はプロダクトオーナーがAccountable、「技術選定」は開発チームがAccountableといった具合です。

次に、デリゲーションポーカーを実施しました。

これは、どのレベルの決定を誰が行うかを1〜7のレベルで明確にする手法です。

チーム全員で合意形成することで、認識のズレを解消できました。

また、プロダクトオーナーのサポート体制を強化しました。

プロダクトオーナーが一人で全ての判断を抱え込まないよう、ステークホルダー管理や要件定義をサポートする専任メンバーを配置しました。

これらの改善により、意思決定のスピードが3倍に向上し、スプリント中のブロッカーが大幅に減少しました。

エンジニアリングマネージャーとしての役割については、エンジニアリングマネージャー転身ガイドで詳しく解説しています。

効果的なコミュニケーションツールの活用

役割を明確にするだけでなく、適切なコミュニケーションツールの活用も重要です。

私のチームでは、Slackでチャンネルを役割ごとに分けています。

例えば、#po-decisions(プロダクトオーナーの決定事項)、#tech-decisions(技術的決定事項)、#team-help(チーム内の助け合い)といった具合です。

これにより、どの役割の人に相談すべきかが明確になり、コミュニケーションの効率が向上しました。

また、エルゴヒューマン プロ2 オットマン 内蔵のような快適なオフィスチェアを導入することで、長時間の会議でも集中力を維持できる環境を整えました。

まとめ

本記事では、スクラムでよくある5つの失敗パターンと、それぞれの立て直し施策を解説しました。

スクラム導入で失敗する主な原因は、形式主義、過剰な会議、バックログ肥大化、チーム疲弊、役割不明確の5つです。

これらは多くのプロジェクトで共通して見られるパターンであり、私自身も同じ失敗を繰り返してきました。

重要なのは、失敗を早期に認識し、適切な立て直し施策を実施することです。

- 形式主義からは「目的の再定義」と「実験的アプローチ」で脱却

- 会議過多は「タイムボックス厳守」と「非同期コミュニケーション活用」で改善

- バックログ肥大化は「詳細化の範囲限定」と「定期クリーニング」で解決

- チーム疲弊は「余裕を持った計画」と「技術的負債返済時間の確保」で防止

- 役割不明確は「RACI図」と「デリゲーションポーカー」で明確化

これらの施策を実践することで、私のチームは生産性を2倍に向上させ、チームの満足度も大幅に改善しました。

スクラムは完璧な手法ではありませんが、適切に運用すれば強力なツールになります。

まずは自分のチームがどの失敗パターンに陥っているかを冷静に分析し、一つずつ改善していくアプローチをおすすめします。