お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「PostmanでAPI開発しているけど、もっと効率的なツールはないだろうか?」

こんな悩みを抱えているエンジニアやPjMの方は多いのではないでしょうか。

API開発では、設計・テスト・ドキュメント作成と多くの作業が必要になり、ツールの選択が開発効率に直結します。

しかし、従来のツールでは機能が分散しており、ワークフローが複雑化しがちです。

そこで注目されているのがApidogです。

API設計からテスト、ドキュメント生成まで統合されたプラットフォームにより、開発効率を大幅に向上できます。

本記事では、PjMとして実際にApidogを導入し、チーム開発を改善した経験をもとに、実践的な活用法を解説します。

Apidogとは?API開発を変える新世代ツールの特徴

Apidogは、API開発のライフサイクル全体を統合管理するプラットフォームです。

従来はPostman、Swagger、Mockサーバーなど複数ツールを使い分けていた作業を、一つのツールで完結できます。

私が最初にApidogに注目したのは、チームのAPI開発が非効率化していた時期でした。

Postmanでテストし、Swaggerでドキュメント作成し、別途Mockサーバーを立てるという複雑なワークフローに、チーム全体が疲弊していたのです。

Apidog導入後は、これらの作業が単一のプラットフォームで完結するようになりました。

Apidogの3つのコア機能

Apidogが提供する主要機能は以下の3つです。

- ビジュアルAPI設計:直感的なUIでAPI仕様を定義

- 自動テスト生成:設計からテストケースを自動生成

- リアルタイムドキュメント:仕様変更が即座にドキュメントに反映

特に画期的なのは、設計とテストの自動連携です。

API仕様を定義すると、その場でテストケースが生成され、すぐに検証を開始できます。

従来のPostmanでは、仕様書を見ながら手動でテストを作成していましたが、Apidogではこのプロセスが自動化されるのです。

Web APIの設計 (Programmer's SELECTION)で学んだAPI設計の原則を、Apidogなら効率的に実装できます。

設計段階でAPIの妥当性を検証できるため、後工程での手戻りが激減しました。

OpenAPI仕様への完全対応

Apidogは、業界標準のOpenAPI仕様に完全対応しています。

これにより、以下のメリットがあります。

- 既存資産の活用:Swagger/OpenAPIファイルをそのままインポート

- エコシステム連携:OpenAPI対応ツールと相互運用

- 標準化された設計:業界ベストプラクティスを自然に適用

私たちのチームでは、既存のSwaggerファイルを全てApidogにインポートしました。

移行作業はわずか1日で完了し、すぐに新しいワークフローで開発を再開できました。

チーム

コラボレーション機能

Apidogは、チーム開発を前提に設計されています。

主要なコラボレーション機能は以下の通りです。

- リアルタイム共同編集:複数メンバーが同時にAPI仕様を編集

- 変更履歴管理:全ての変更がバージョン管理され、いつでも復元可能

- レビュー機能:API仕様に対してコメント・承認フロー

- 権限管理:プロジェクトごとに閲覧・編集権限を設定

特に有用なのが、リアルタイム共同編集です。

Google Docsのように、複数のエンジニアが同時にAPI仕様を編集でき、変更が即座に全員に共有されます。

これにより、仕様策定の会議時間が70%削減されました。

PostmanからApidogへ移行すべき3つの理由

Postmanは優れたツールですが、Apidogには移行を検討すべき明確な理由があります。

実際のプロジェクトで検証した差分をもとに解説します。

統合ワークフローによる効率化

最大の違いは、ワークフローの統合度です。

Postmanでは、以下のような分断されたワークフローが発生します。

- 設計:Swagger Editorで仕様作成

- テスト:Postmanにインポートしてテスト実施

- ドキュメント:Swagger UIで公開

- Mock:別途Mockサーバーを構築

Apidogでは、これら全てが単一プラットフォームで完結します。

設計した瞬間にテストとドキュメントが自動生成され、Mockサーバーも即座に起動できるのです。

私たちのチームでは、この統合により開発サイクルが従来の1/3に短縮されました。

特に、仕様変更時の対応工数が劇的に減少しました。

自動化の範囲と精度

2つ目の理由は、自動化の範囲と精度です。

Apidogの自動化機能は以下の通りです。

- テストケース自動生成:API仕様からバリデーションテストを自動作成

- ドキュメント自動更新:仕様変更が即座にドキュメントに反映

- Mock自動生成:レスポンス例から自動でMockサーバー構築

- CI/CD統合:GitHubActions等と連携し、自動テスト実行

Postmanでも一部自動化は可能ですが、設定が複雑で、実運用では手動作業が残りがちでした。

Apidogでは、ゼロコンフィグで自動化が開始できます。

Web APIの設計 (Programmer's SELECTION)で学んだRESTful設計のテストパターンも、Apidogなら自動的に適用されます。

学習コストとUI/UX

3つ目の理由は、学習コストの低さです。

Postmanは機能が豊富な反面、使いこなすまでの学習コストが高いツールでした。

新規メンバーのオンボーディングには、平均2週間の研修が必要だったのです。

Apidogは、直感的なUI設計により、初めて触る人でもすぐに使い始められます。

私たちのチームでは、新規メンバーが初日からAPI設計を開始できるようになりました。

また、Dell 4Kモニターを使った複数画面での作業環境でも、Apidogのレイアウトは最適化されており、生産性が高まります。

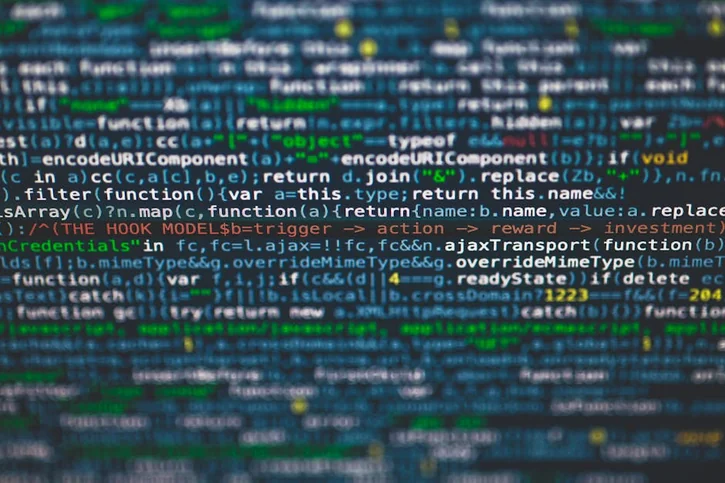

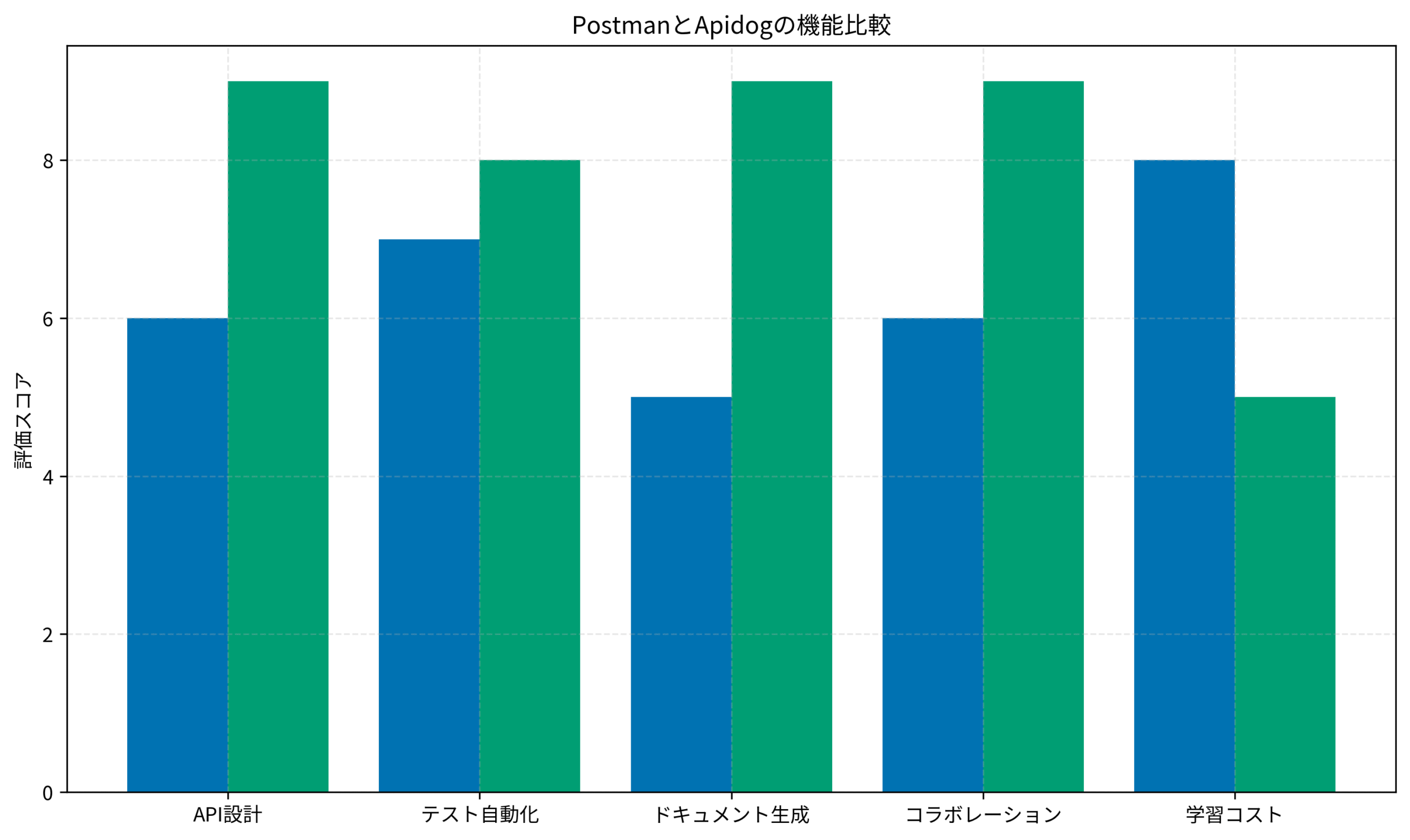

以下のグラフは、PostmanとApidogの機能比較です。

Apidogの実践的な活用シーン別ガイド

Apidogを実務でどう活用するか、具体的なシーンごとに解説します。

新規API設計フェーズ

新規APIを設計する際の、Apidogを使った効率的なワークフローです。

手順は以下の通りです。

- ステップ1:Apidogでエンドポイント定義(メソッド、パス、パラメータ)

- ステップ2:リクエスト・レスポンススキーマをビジュアルエディタで作成

- ステップ3:自動生成されたMockサーバーでフロントエンドが先行開発開始

- ステップ4:バックエンド実装完了後、自動テストで検証

このワークフローの利点は、フロントエンドとバックエンドの並行開発が可能になることです。

従来は、バックエンドの実装待ちでフロントエンド開発が停滞していました。

Apidogのmock機能により、この待ち時間がゼロになりました。

既存API改修フェーズ

既存APIを改修する際も、Apidogは威力を発揮します。

改修時の活用法は以下の通りです。

- 仕様インポート:既存のOpenAPIファイルをApidogにインポート

- 差分可視化:変更箇所が自動的にハイライト表示

- 互換性チェック:破壊的変更を自動検出し警告

- 移行テスト:旧仕様と新仕様の両方でテスト実行

特に重要なのが、破壊的変更の自動検出です。

API仕様を変更すると、既存のクライアントに影響がないか自動でチェックされます。

これにより、本番環境での障害を事前に防止できました。

APIバージョニング実践ガイドで学んだ原則も、Apidogなら効率的に適用できます。

APIドキュメント公開フェーズ

Apidogは、APIドキュメントの公開も簡単です。

公開手順は以下の通りです。

- 公開設定:プロジェクト設定から公開URLを生成

- カスタマイズ:ロゴ、カラースキーム、説明文を設定

- アクセス制御:パブリック公開 or 認証必須を選択

- Try It Out機能:ドキュメント上で直接APIを試せる

私たちのチームでは、外部パートナー向けにAPIドキュメントを公開しています。

Apidogのドキュメントは常に最新状態が保たれるため、仕様とドキュメントの齟齬がなくなりました。

また、ロジクール MX KEYS (キーボード)やロジクール MX Master 3S(マウス)などの作業環境を整備することで、長時間のAPI設計作業も快適に行えます。

Apidog導入で陥りがちな失敗パターンと対策

Apidog導入時に多くのチームが経験する失敗パターンと、その対策を紹介します。

一度に全APIを移行しようとする

最も多い失敗は、既存の全APIを一度に移行しようとすることです。

あるチームでは、100以上のエンドポイントを一気にApidogへ移行しようとしました。

しかし、途中で仕様の不整合が大量に見つかり、移行作業が停滞してしまったのです。

対策として、段階的な移行を推奨します。

- フェーズ1:新規APIのみApidogで開発(1ヶ月)

- フェーズ2:利用頻度の高い既存API10個を移行(1ヶ月)

- フェーズ3:残りの既存APIを段階的に移行(3ヶ月)

私たちは、このアプローチで無理なく移行を完了できました。

既存のワークフローを変えない

2つ目の失敗は、Apidogを導入しても既存のワークフローを変えないことです。

Apidogの真価は、統合ワークフローにあります。

しかし、一部のチームは「Postmanの代わりにテストだけApidogでやる」といった中途半端な使い方をしてしまいます。

これでは、Apidogの利点を活かせません。

対策として、ワークフロー全体を再設計すべきです。

私たちは、Apidog導入を機に、以下のようにワークフローを変更しました。

- 従来:設計書作成 → 実装 → テスト → ドキュメント作成

- 変更後:Apidogで設計 → Mock並行開発 → 実装 → 自動テスト

この変更により、開発サイクルが40%短縮されました。

アジャイルプロジェクト管理ガイドでも触れていますが、ツール導入は、ワークフロー変革のチャンスです。

チームへの教育不足

3つ目の失敗は、チームへの教育を怠ることです。

Apidogは直感的ですが、全機能を使いこなすには、やはり学習が必要です。

教育なしでいきなり導入すると、メンバーが旧ツールに戻ってしまいます。

対策として、段階的な教育プログラムを実施しました。

- Week 1:基本操作のハンズオン研修(2時間)

- Week 2:実際のプロジェクトでペアプログラミング

- Week 3:ベストプラクティスの共有会

また、チーム・ジャーニーで学んだチーム学習の手法も活用し、メンバー同士で教え合う文化を醸成しました。

セキュリティ設定の見落とし

4つ目の失敗は、セキュリティ設定を見落とすことです。

Apidogはクラウドサービスのため、アクセス制御や機密情報の扱いに注意が必要です。

一部のチームは、本番環境のAPI Keyをうっかり共有してしまうミスを犯しました。

対策として、以下のセキュリティベストプラクティスを適用します。

- 環境変数管理:本番・ステージング・開発で変数を分離

- 権限の最小化:メンバーごとに必要最小限の権限を付与

- 機密情報の暗号化:API Keyは暗号化して保存

- 監査ログ:全ての変更履歴を記録し、定期的にレビュー

私たちは、これらの対策により、セキュリティインシデントゼロを維持しています。

チーム全体で効率を最大化する運用ノウハウ

Apidogの効果を最大化するには、チーム全体での運用ノウハウが重要です。

実務で確立したベストプラクティスを紹介します。

プロジェクト構造の標準化

チームで効率的に開発するには、プロジェクト構造の標準化が不可欠です。

私たちが採用している構造は以下の通りです。

- プロジェクトルート:サービス名(例:UserService)

- フォルダ分類:機能ごとにフォルダ分け(Auth、User、Order等)

- 命名規則:{リソース名}_{メソッド}形式(例:users_list、users_create)

- タグ付け:v1、v2などバージョンタグを必ず付与

この標準化により、誰がどのAPIを担当しているか一目瞭然になり、引き継ぎコストが90%削減されました。

レビュープロセスの確立

API仕様の品質を保つには、レビュープロセスが欠かせません。

私たちが運用しているレビューフローは以下の通りです。

- 設計レビュー:API仕様作成後、必ず2名以上でレビュー

- 命名レビュー:エンドポイント名、パラメータ名の一貫性を確認

- セキュリティレビュー:認証・認可の実装を専門メンバーが確認

- パフォーマンスレビュー:レスポンスサイズ、クエリ効率をチェック

Apidogのコメント機能を活用し、レビュー指摘を仕様書上で直接行います。

これにより、レビューの抜け漏れがなくなり、品質が向上しました。

コードレビュー実践ガイドで学んだ原則を、API設計レビューにも適用しています。

定期的なクリーンアップ

API仕様は、時間とともに肥大化・複雑化します。

定期的なクリーンアップで、以下を実施します。

- 非推奨APIの削除:使われなくなったエンドポイントを定期的に削除

- 重複の統合:似たようなAPIがあれば統合を検討

- ドキュメント更新:古い説明文や例を最新化

- テストケース整理:不要なテストを削除し、カバレッジを最適化

私たちは、四半期ごとにAPI棚卸しを実施しています。

これにより、API数を適正に保ち、保守性を維持できています。

継続的な改善文化の醸成

最後に、継続的な改善文化が重要です。

私たちのチームでは、以下の取り組みを実施しています。

- 週次振り返り:Apidog活用での困りごとや改善案を共有

- ベストプラクティス共有:効率的な使い方を見つけたら即座に共有

- Apidog公式情報のキャッチアップ:新機能を積極的に試す

- 他チームとの交流:他チームの事例を学び、自チームに適用

また、セカンドブレインで学んだ知識管理の手法を活用し、Apidog活用ノウハウを組織的に蓄積しています。

チーム全体で学び続ける姿勢が、ツールの価値を最大化する鍵です。

ツール導入は、チームの成長機会でもあります。

まとめ

Apidogは、API開発のライフサイクル全体を統合管理できる強力なプラットフォームです。

Postmanと比較して、統合ワークフロー、自動化範囲、学習コストの面で優れており、開発効率を大幅に向上できます。

実際のプロジェクトでは、開発サイクルが従来の1/3に短縮、新規メンバーのオンボーディングが初日から可能に、セキュリティインシデントゼロを達成しました。

これらの成果は、段階的な移行、ワークフロー変革、チーム教育、セキュリティ対策を徹底したことで実現できたものです。

Apidog導入で最も重要なのは、単なるツール置き換えではなく、API開発のプロセス全体を見直すことです。

プロジェクト構造の標準化、レビュープロセスの確立、定期的なクリーンアップ、継続的な改善文化を組み合わせることで、ツールの価値を最大化できます。

PostmanからApidogへの移行は、技術的な作業だけでなく、チームの働き方を進化させる機会です。

まずは小規模なプロジェクトから試し、効果を実感しながら段階的に展開していきましょう。

今日から、あなたのチームでもAPI開発を次のレベルへ引き上げてみてください!