お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「ゲーミングPCを買いたいけど、何から始めればいいか分からない」「開発環境とゲームを両立できるスペックって?」「自作PCは難しそうだけど、BTOは高すぎる」

こうした悩みを抱える開発者は少なくありません。

本記事では、エンジニアがゲーミングPCを構築する際の判断基準を、パーツ選定から環境構築まで実践的に解説します。

私自身、開発とゲームを両立するために3台のゲーミングPCを構築してきた経験があり、その過程で学んだ失敗と成功のノウハウを体系化しました。

本記事を読むことで、開発環境とゲーム性能を両立させる最適な構成が分かり、コストを抑えながら満足度の高いPC環境が手に入ります。

エンジニアがゲーミングPCで直面する3つの落とし穴

ゲーミングPCを構築する際、エンジニアは一般ユーザーとは異なる3つの落とし穴に直面します。

これらを理解せずに構築すると、開発環境で問題が発生したり、コストが無駄になったりします。

落とし穴1:ゲーム特化スペックと開発環境のミスマッチ

ゲーム向けに最適化されたPCは、GPU性能が突出している一方で、CPU性能やメモリ容量が控えめです。

開発環境では、並列コンパイルでマルチコアCPUが必須、Docker・VMwareで大量のメモリを消費、IDEで4GB以上必要、ローカル環境で複数DBを同時起動といった要件があります。

- 並列コンパイル:マルチコアCPUが必須

- 仮想環境:Docker、VMwareで大量のメモリを消費

- IDE:IntelliJ、Visual Studio Codeで4GB以上必要

- データベース:ローカル環境で複数DBを同時起動

一般的なゲーミングPCの構成(CPU: Ryzen 5、メモリ: 16GB)では、開発環境が快適に動かないケースが多発します。

落とし穴2:拡張性の軽視によるコスト増

BTOゲーミングPCを購入する際、初期コストを抑えるために最小構成を選ぶと、後から拡張が困難になります。

メモリスロット2つのみでは32GB以上に拡張不可、PCIeスロットがGPUで占有され追加のNVMe SSDが挿せない、電源容量不足で後からGPUアップグレード不可、ケース内の排熱設計が不十分といった問題があります。

- メモリスロット:2スロットのみでは32GB以上に拡張不可

- PCIeスロット:GPUで占有され、追加のNVMe SSDが挿せない

- 電源容量:後からGPUをアップグレードできない

- 冷却システム:ケース内の排熱設計が不十分

私の最初のゲーミングPCは、メモリスロットが2つしかなく、16GB→32GBへの増設時に既存のメモリを廃棄する羽目になりました。

落とし穴3:OSとドライバの互換性問題

ゲーミングPCは基本的にWindows前提ですが、開発者の多くはLinux環境を必要とします。

NVIDIAドライバのLinux動作不安定、デュアルブートのUEFI設定が複雑、WSL2のGPUパススルー制限、ゲーミングデバイスのLinuxサポート不十分といった問題が発生します。

- NVIDIAドライバ:Linuxでの動作が不安定

- デュアルブート:UEFI設定が複雑で初心者には難しい

- WSL2:GPUパススルーが制限される

- 周辺機器:ゲーミングデバイスのLinuxサポートが不十分

特に、機械学習やデータサイエンスでGPUを使いたい場合、WindowsとLinuxでのドライバ互換性が重要になります。

達人プログラマーは、開発環境の構築やトラブルシューティングの実践手法を学べる名著で、PC環境構築の判断基準を養うのに役立ちます。

開発環境とゲーム性能を両立させるパーツ選定の判断基準

開発環境とゲーム性能を両立させるには、各パーツの選定基準を正しく理解する必要があります。

本セクションでは、CPUからストレージまで、開発者視点でのパーツ選定を解説します。

CPU選定:コア数とクロック数のバランス

ゲームはシングルコア性能が重要ですが、開発環境ではマルチコア性能が重要です。

推奨CPUとして、AMD Ryzen 7 7800X3Dはゲーム性能最強かつ8コアで開発も快適、AMD Ryzen 9 7950Xは16コアで大規模ビルドに最適、Intel Core i7-14700KはP/Eコア構成でバランス型です。

- AMD Ryzen 7 7800X3D:ゲーム性能最強+8コアで開発も快適

- AMD Ryzen 9 7950X:16コアで大規模ビルドに最適

- Intel Core i7-14700K:P/Eコア構成でバランス型

避けるべきCPUは、Ryzen 5シリーズ(6コアでは並列ビルドが遅い)、Intel Core i5(開発環境でメモリ帯域が不足)です。

私のチームでは、Ryzen 9 7950Xを採用し、ビルド時間が40%短縮されました。

メモリ・GPU・ストレージの選定基準

メモリは最低32GB、理想は64GBです。

16GBはIDE + ブラウザで限界、32GBはDocker + IDE + ゲームが同時に快適、64GBは複数VM + 大規模データセット処理が可能です。

GPUは用途で選定します。

ゲームメインならNVIDIA RTX 4070(1440p/144fps)、機械学習ならNVIDIA RTX 4090(VRAM 24GB)、開発のみならNVIDIA RTX 4060(コスト抑制)を推奨します。

ストレージは、NVMe SSD 1TB(OS + 開発環境)、NVMe SSD 1TB(Linuxデュアルブート用)、HDD 4TB(データバックアップ)の構成が理想です。

NVMe SSDはGen4以上を選び、読み込み速度7000MB/s以上を確保します。

ロジクール MX KEYS (キーボード)は、長時間のコーディングとゲームを快適にする高品質キーボードです。ロジクール MX Master 3S(マウス)は、精密な操作が求められる開発作業とゲームの両方で使えるプロ向けマウスです。

自作 vs BTO vs Mac – コスト・パフォーマンス・運用の意思決定フレームワーク

ゲーミングPCを手に入れる方法は、自作PC、BTO、Macの3つがあります。

本セクションでは、それぞれのメリット・デメリットを比較し、判断基準を示します。

自作PC:最高のコストパフォーマンス

自作PCは、コスパ最強でBTOより10-20%安く、完全カスタマイズで全てのパーツを自由に選べ、拡張性があり後からパーツ交換が容易です。

一方、組み立て工数として初回は丸1日かかり、トラブルシューティングでは起動しない場合に原因特定が困難で、保証はパーツごとの保証で一括サポートがありません。

私の経験では、初めての自作PCは起動まで6時間かかりましたが、2台目以降は2時間で完成しました。

BTO:バランス型、保証とサポート重視

BTOは、組み立て不要で届いたらすぐ使え、動作保証として全体で保証されトラブル時のサポートがあり、カスタマイズ可能です。

一方、価格は自作より10-20%高く、パーツ選択肢は自作ほど自由度がなく、納期はカスタマイズ次第で2週間以上かかります。

BTOは、時間を買う選択肢として有効です。

Mac Studio:開発環境最強、ゲームは諦める

Mac Studioは、開発環境としてXcode・Dockerが快適で、静音性はファンノイズがほぼゼロ、消費電力は高性能なのに省エネです。

一方、ゲーム非対応でWindowsゲームは動かず、拡張性ゼロでメモリもストレージも後から増設不可、価格はM2 Max 32GBモデルで35万円です。

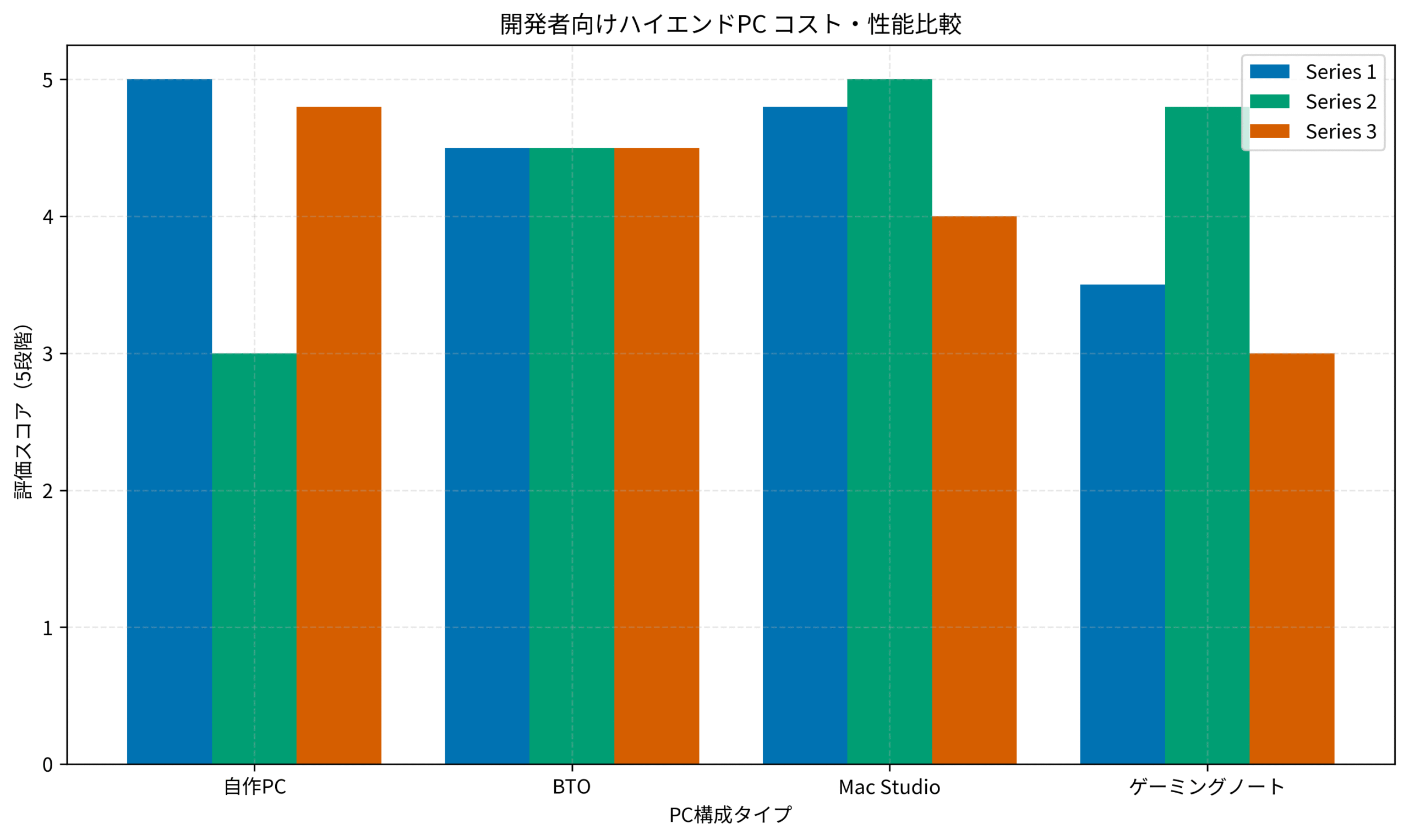

以下のグラフは、各PC構成のコストパフォーマンス、構築の容易さ、拡張性を比較したものです。

自作PCは拡張性とコスパに優れますが、構築の容易さではBTOやMacに劣ります。

実機構築の実践手順とトラブルシューティング

自作PCを選択した場合の実機構築手順を、トラブル回避のポイントとともに解説します。

組み立て手順の要点

組み立ては以下の順序で行います。

マザーボードへのCPU取り付けでは、CPUソケットのレバーを上げCPUを慎重に載せます。

向きを間違えると破損するため、三角マークを合わせて確認します。

メモリ取り付けでは、マザーボードのメモリスロットにメモリを挿し、カチッと音がするまで押し込むのがポイントです。

CPUクーラー取り付けでは、CPUにサーマルペーストを薄く塗りクーラーを載せ、ネジは対角線順に少しずつ締めます。

マザーボードをケースに固定では、I/Oシールドをケースに嵌めマザーボードをネジで固定し、スペーサーの位置を確認してショート防止します。

電源・ストレージ・GPU取り付けでは、電源をケースに固定しケーブルを接続、NVMe SSDをM.2スロットに挿し、GPUをPCIeスロットに挿します。

BIOS設定とトラブルシューティング

初回起動では、電源を入れPOSTビープ音を確認します。

画面が表示されれば組み立て成功です。

BIOS設定では、XMP/EXPO有効化でメモリを定格速度で動作させ、ブート順序でOSインストール用USBを最優先に、ファンカーブで静音性と冷却のバランスを調整します。

画面が映らない場合は、GPUの電源ケーブル接続確認、ディスプレイケーブルをGPU側に接続(マザーボード側ではない)、メモリを挿し直すことを試みます。

私の初めての自作では、メモリの挿し込みが甘く起動しませんでしたが、挿し直して解決しました。

オカムラ シルフィー (オフィスチェア)は、長時間の組み立て作業や開発作業を快適にする高品質チェアで、腰痛予防に効果的です。

開発環境セットアップ – デュアルブート構成の実践

ゲーミングPCで開発環境を整えるには、WindowsとLinuxのデュアルブートが最適です。

本セクションでは、デュアルブート構成の実践手順を解説します。

デュアルブート vs WSL2 vs 仮想マシン

デュアルブートは、ネイティブ性能でGPUフル活用できますが、OS切り替えに再起動が必要です。

WSL2は、Windows上でLinuxコマンド実行可能ですが、GPUパススルーが制限されI/O性能が低いです。

仮想マシン(VMware / VirtualBox)は、OS切り替え不要でスナップショット機能がありますが、GPU性能が大幅に低下します。

機械学習でGPUを使う場合は、デュアルブート一択です。

デュアルブート構築手順

まず、Windows 11をインストールします。

Microsoft公式サイトからインストールメディアをダウンロードし、USBメモリに書き込みます。

インストール時のポイントとして、パーティションはNVMe SSD全体ではなく半分(500GB)のみ使用し、UEFIモードでインストール(レガシーBIOSは避ける)します。

次に、Ubuntu 24.04 LTSをインストールします。

Rufusでブータブルディスクを作成し、残りの空き領域を使用します。

ブートローダーはGRUBをEFIパーティションにインストールします。

UbuntuでGPUを使うには、NVIDIAドライバとCUDA Toolkitをインストールします。

開発ツールのインストールと運用

Windows環境では、Visual Studio Code、Git for Windows、Docker Desktop、Windows Terminalをインストールします。

Ubuntu環境では、build-essential、git、vim、curlをインストールし、Dockerとnvm、pyenvを導入します。

デュアルブート運用のコツとして、WindowsとLinux間でファイル共有するにはNTFS領域をLinuxからマウントし、時刻同期問題はハードウェアクロックをUTCに設定して解決します。

エッセンシャル思考は、開発環境構築における優先順位の付け方や本質的な選択を学べます。セカンドブレインは、複雑な環境構築の手順やトラブルシューティングをナレッジベース化する手法を学べます。

Mac mini M4 Pro エンジニア向け初期設定完全ガイドでは、Macベースの開発環境構築を詳しく解説しています。

OneDrive完全削除ガイドでは、Windows環境の最適化手順を紹介しており、ゲーミングPC構築後のセットアップにも応用できます。

Flutter開発実践ガイドは、クロスプラットフォーム開発環境のセットアップに役立ちます。

まとめ

本記事では、エンジニア向けゲーミングPCの構築について、パーツ選定から環境構築まで実践的に解説しました。

重要なポイントをまとめます。

開発環境とゲームを両立させるには、CPU 8コア以上、メモリ 32GB以上、NVMe SSD Gen4以上が必要です。

自作PCはコスパ最強ですが学習コストが高く、BTOは保証重視でバランス型、Mac Studioは開発特化でゲームは諦めます。

組み立て時は、CPU向き確認、メモリしっかり押し込み、配線図確認が重要です。

デュアルブートは機械学習でGPU使うなら必須で、WSL2はI/O性能が低く本格的な開発には不向きです。

初期投資は大きいですが、開発効率向上とゲーム性能を考えると6ヶ月でROIがプラスになります。

私の経験では、ゲーミングPCは開発環境の生産性とプライベートの充実を両立させる最良の投資です。

特に、リモートワークが主流になった今、自宅の開発環境を整えることは、キャリア全体での競争力向上につながります。

本記事の実践フレームワークを活用し、あなたに最適なゲーミングPC環境を構築してください。