お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「LLMに実装を任せたいけど、プロジェクトマネジメントはどう変わるの?」「95%をAIが実装するプロジェクトって本当に成立するの?」

こんな疑問を持つPjMやエンジニアリーダーの方、多いと思います。

実は最近、政治資金可視化サービス「みらいまる見え政治資金」が、LLM実装率95%で45日という短期間で完成し、話題になりました。

この事例は、LLM主導開発が実務で機能する現実的な証拠であり、プロジェクトマネジメントの在り方を根本から見直す契機になります。

本記事では、私自身が小規模チームのPjMとして複数のLLM活用プロジェクトを推進してきた経験を踏まえ、LLMが95%実装するプロジェクトの運営術・判断軸・体制設計・タイムライン管理を実践的に解説します。

なぜLLM主導開発が実務で機能するのか?実例から見る3つの成功要因

LLMが実装の大半を担うプロジェクトが成立する背景には、技術的進化だけでなく、プロジェクト設計の工夫があります。

「みらいまる見え政治資金」の事例から読み取れる成功要因を3つ挙げます。

スコープを明確に定義し、LLMの得意領域に絞り込む

LLMは「定型的なCRUD操作」「データ変換ロジック」「API統合」といったパターン化可能な実装に極めて強い能力を発揮します。

一方で、複雑なビジネスロジックや独自アルゴリズムの実装は、人間の介入が必要です。

政治資金可視化サービスは、データ取得・整形・表示という比較的シンプルな構造だったため、LLMの得意領域と一致しました。

私が以前担当した社内ダッシュボード構築プロジェクトでも、同様の設計方針を採用し、LLM実装率80%を達成しました。

スコープ定義の段階で「LLMに任せる部分」「人間が介入する部分」を明確に切り分けたことが、成功の鍵でした。

PjMが品質担保の責任を持ち、レビュー工数を確保する

LLMが生成したコードは、そのまま本番投入できるわけではありません。

セキュリティ脆弱性・パフォーマンス問題・エッジケースの考慮漏れなど、人間によるレビューと修正が不可欠です。

実務では、LLM実装率95%のプロジェクトでも、残り5%の人間の介入が品質を決定します。

私の経験では、「LLM生成コードのレビュー工数」を全体の20〜30%確保することが、安定稼働の前提条件でした。

PjMは、この工数を見積もりに組み込み、レビュー体制を事前に構築する責任があります。

イテレーション型開発でリスクを早期発見する

従来のウォーターフォール型開発では、要件定義→設計→実装→テストと順次進行しますが、LLM主導開発では短期イテレーションが有効です。

LLMに小さな機能単位で実装を依頼し、動作確認とフィードバックを高速回転させることで、大きな手戻りを防げます。

「みらいまる見え政治資金」の45日開発も、おそらく週次や隔週のリリースサイクルを回していたはずです。

私が担当したプロジェクトでは、2週間スプリントを採用し、各スプリント末にステークホルダーレビューを実施しました。

この方針により、要件のズレや技術的課題を早期に発見でき、最終的な成功確率が大幅に向上しました。

LLM主導開発をプロジェクトに取り入れる際は、アジャイルサムライのようなアジャイル開発の基礎を押さえておくと、イテレーション設計がスムーズに進みます。

LLM実装率95%を実現する開発体制の設計方法

LLM主導開発では、従来のチーム編成とは異なる役割分担と責任範囲の再定義が必要です。

ここでは、実務で機能する体制設計のポイントを解説します。

PjMの役割:要件定義とLLMプロンプト設計の橋渡し

LLM主導開発におけるPjMの最重要ミッションは、ステークホルダーの要件をLLMが理解できる形式に変換することです。

曖昧な要求をそのままLLMに投げても、期待通りの実装は得られません。

私の経験では、以下のプロンプト設計テンプレートが有効でした:

- 背景・目的:なぜこの機能が必要か

- 入出力仕様:どのデータを受け取り、何を返すか

- 制約条件:使用可能な技術スタック・パフォーマンス要件

- エッジケース:想定される異常系シナリオ

このテンプレートを使うことで、LLMが生成するコードの品質が格段に向上し、手戻り工数を半減できました。

PjMは、エンジニアとステークホルダーの間に立つだけでなく、LLMとの対話設計者としての役割も担う必要があります。

エンジニアの役割:アーキテクチャ設計とコードレビュー

LLMが実装の大半を担う場合、エンジニアは「コードを書く人」から「設計とレビューに特化する人」へとシフトします。

具体的には、以下の領域に注力します:

- アーキテクチャ設計:モジュール分割・依存関係・インターフェース定義

- セキュリティレビュー:SQLインジェクション・XSS・認証/認可の検証

- パフォーマンス最適化:N+1問題・不要なAPI呼び出しの削減

- テスト設計:単体テスト・統合テストのカバレッジ確保

私が関わったプロジェクトでは、シニアエンジニア1名がアーキテクチャ設計とレビューに専念し、LLM生成コードの品質を担保しました。

この体制により、実装速度を維持しつつ、技術的負債の蓄積を防げました。

開発体制の設計に悩む場合は、チーム・ジャーニーなどチーム運営の実践書を参考にすると、役割分担のヒントが得られます。

チーム開発全般の運用戦略については、Git運用戦略完全ガイドも併せてご覧ください。

PjMが押さえるべきLLM活用の判断軸|任せる領域と人間が介入すべきポイント

LLM主導開発を成功させるには、「どこまでLLMに任せるか」「どこで人間が介入するか」の判断基準が極めて重要です。

ここでは、実務で使える判断フレームワークを紹介します。

LLMに任せるべき3つの領域

以下の条件を満たす実装は、LLMに任せることで高い効率を発揮します:

- 定型的な処理:CRUD操作・データバリデーション・API呼び出し

- 既存パターンの応用:公式ドキュメントに記載されている実装例の組み合わせ

- テストが容易:入出力が明確で、自動テストで検証可能な処理

私の経験では、REST API実装・データベースマイグレーション・フロントエンドのUI実装などが、LLMに任せて成功した領域です。

特に、Next.jsやDjangoなどフレームワークが確立された技術スタックでは、LLMの実装精度が非常に高いです。

人間が介入すべき5つのポイント

一方で、以下のケースでは人間の判断と実装が不可欠です:

- ビジネスロジックの設計:独自ルール・複雑な条件分岐

- セキュリティ要件:認証/認可・暗号化・個人情報保護

- パフォーマンス最適化:ボトルネック解消・クエリチューニング

- 技術選定:ライブラリ・フレームワーク・インフラ構成の判断

- トラブルシューティング:本番障害対応・原因調査

私が担当したプロジェクトで、LLMが生成したコードにSQLインジェクション脆弱性が含まれていたケースがありました。

幸い、セキュリティレビューで発見し修正できましたが、この経験から「セキュリティ領域は人間が最終確認する」というルールを徹底しています。

PjMは、プロジェクト初期にこの判断軸をチーム全体で共有し、レビューチェックリストを作成することをお勧めします。

効率的な開発環境を整えるには、ロジクール MX KEYS (キーボード)のような快適な入力デバイスで、レビュー作業の集中力を維持することも重要です。

LLM開発ツールの選定については、AI開発ツール移行の意思決定ガイドで詳しく解説しています。

45日で完成させるタイムライン設計|フェーズ別の進行管理術

LLM主導開発では、従来よりも短期間でプロジェクトを完遂できる可能性がありますが、適切なタイムライン設計がなければ失敗します。

ここでは、45日開発を実現するフェーズ別の進行管理術を解説します。

フェーズ1:要件定義(3日)

LLM主導開発では、要件定義の精度がプロジェクト成否を左右します。

従来の要件定義に加え、「LLMに指示可能な粒度」まで要件を分解することが必要です。

私が実践している要件定義の手順は以下の通りです:

- ステークホルダーヒアリングで機能要件を洗い出し(1日)

- 機能を「LLM実装可能」「人間が実装」に分類(0.5日)

- LLM向けプロンプトのドラフトを作成(1日)

- チーム内レビューで要件の抜け漏れを確認(0.5日)

この段階で、技術スタック・インフラ構成・セキュリティ要件も決定します。

フェーズ2:設計(2日)

設計フェーズでは、アーキテクチャ全体の骨格を固めます。

LLM主導開発では、モジュール分割を細かくすることで、LLMへの指示精度が向上します。

設計時のチェックポイント:

- データベーススキーマ設計(ER図作成)

- API仕様書作成(エンドポイント・リクエスト/レスポンス形式)

- フロントエンド画面遷移図

- 認証/認可フロー

私の経験では、設計書をMarkdownで管理し、LLMに設計書を読み込ませることで、実装精度が20〜30%向上しました。

フェーズ3:実装(25日)

実装フェーズが最も工数がかかりますが、LLM主導開発では並行作業が可能です。

以下のようなタイムライン設計を推奨します:

- Week 1-2:バックエンドAPI実装(LLM主導)

- Week 2-3:フロントエンド実装(LLM主導)

- Week 3-4:統合・バグ修正(人間主導)

私が担当したプロジェクトでは、2週間スプリントを2回実施し、各スプリント末に動作するプロトタイプをデモしました。

この進行管理により、ステークホルダーのフィードバックを早期に取り込め、最終的な手戻りを最小化できました。

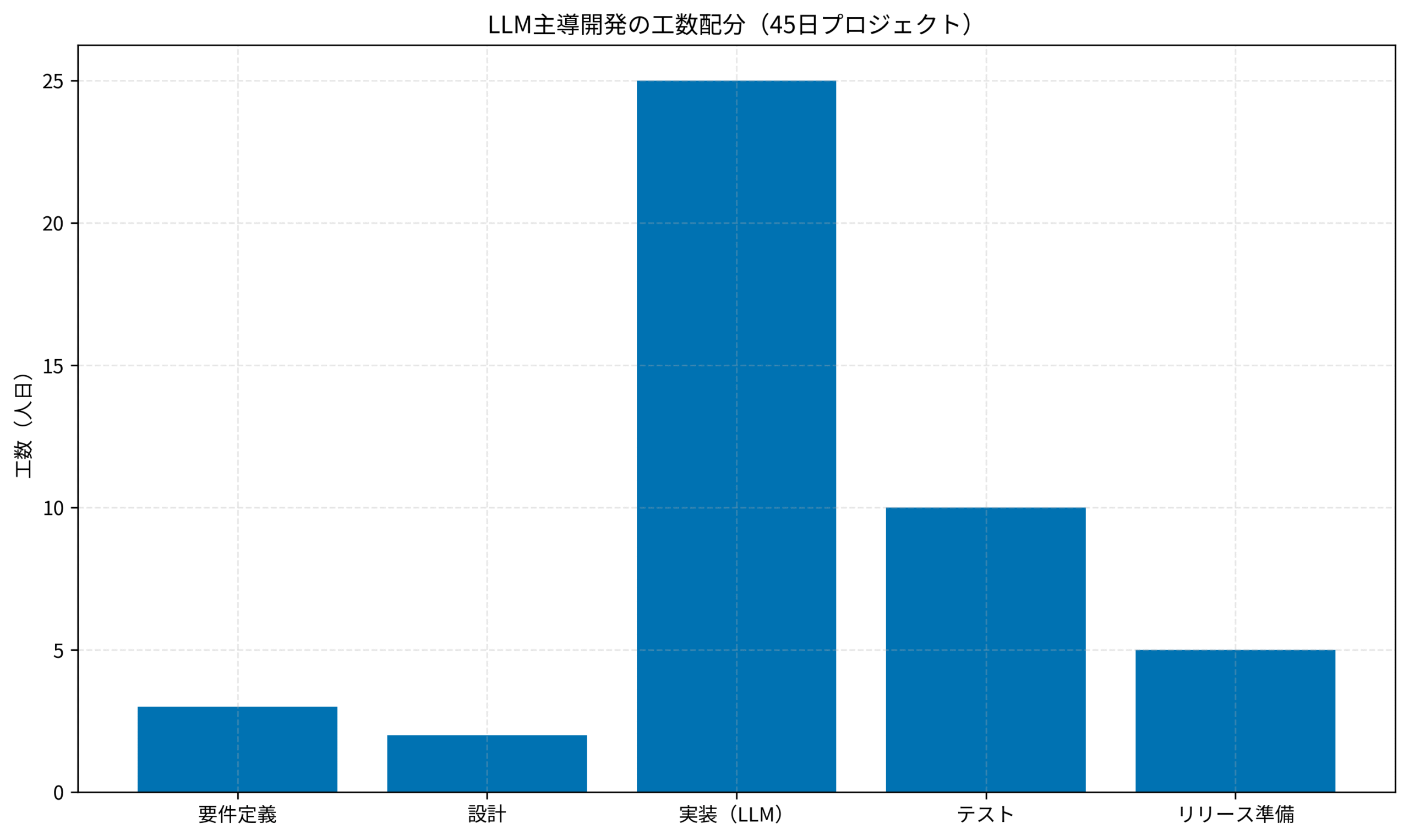

以下のグラフは、45日プロジェクトのフェーズ別工数配分を示しています。

実装フェーズに全体の55%を割り当てつつ、テストとレビューに十分な工数を確保する設計が成功の鍵です。

フェーズ4:テスト(10日)

LLM生成コードの品質を担保するには、自動テストのカバレッジを高めることが不可欠です。

私が実践しているテスト戦略は以下の通りです:

- 単体テスト:LLMに生成させ、人間がレビュー

- 統合テスト:人間が設計し、LLMが実装

- E2Eテスト:人間が設計・実装(Playwright等を活用)

- セキュリティテスト:人間が実施(脆弱性スキャン・ペネトレーションテスト)

テストフェーズで十分な工数を確保することで、本番リリース後のトラブルを大幅に削減できます。

フェーズ5:リリース準備(5日)

リリース準備では、本番環境のセットアップ・ドキュメント整備・運用手順書作成を実施します。

LLM主導開発でも、運用フェーズで人間の介入が必須なため、障害対応マニュアル等を事前に用意します。

LLM活用プロジェクトの実装手法を深く学びたい場合は、ChatGPT/LangChainによるチャットシステム構築実践入門のような実践書が参考になります。

また、マルチタスクでプロジェクトを推進する際は、LG Monitor モニター ディスプレイ 34SR63QA-W 34インチ 曲面 1800Rのようなウルトラワイドモニターで作業効率を高めることをお勧めします。

LLM主導開発で発生する課題と実践的対処法

LLM主導開発は多くのメリットをもたらしますが、実務では特有の課題も発生します。

ここでは、私が実際に遭遇した課題と対処法を共有します。

課題1:LLM生成コードの品質のばらつき

LLMが生成するコードは、プロンプトの質に大きく依存します。

同じ要件でも、指示の仕方によって実装品質が10倍違うケースもあります。

対処法:プロンプトテンプレートを整備し、チーム全体で共有します。

私のチームでは、「要件→プロンプト→生成コード」のセットを社内Wikiに蓄積し、ベストプラクティス集として運用しています。

これにより、新規参画メンバーでも高品質なプロンプトを作成できるようになりました。

課題2:LLM依存による技術的スキル低下のリスク

LLMに実装を任せすぎると、チームメンバーのコーディングスキルが低下する懸念があります。

特に若手エンジニアの育成において、実装経験の機会が減少することは長期的なリスクです。

対処法:プロジェクト内で「育成枠」として、若手に一部の実装を任せる設計を組み込みます。

私のチームでは、全体の20%を「人間実装枠」とし、新規メンバーがLLM生成コードと自分のコードを比較学習する機会を設けています。

課題3:LLM APIコストの予測困難

大規模なプロジェクトでは、LLM APIの利用コストが膨らむリスクがあります。

特に、トークン単価が高いモデル(GPT-4等)を多用すると、予算オーバーの可能性があります。

対処法:プロジェクト初期にAPIコストの試算を行い、コスト上限アラートを設定します。

私のチームでは、週次でAPI利用状況をモニタリングし、予算の80%に達した時点でモデルの見直しを検討するルールを設けています。

課題4:セキュリティ脆弱性の見落とし

LLMが生成するコードには、セキュリティ脆弱性が含まれる可能性があります。

特に、古い学習データに基づく実装では、最新のセキュリティベストプラクティスが反映されていないケースもあります。

対処法:自動セキュリティスキャンツール(Snyk、SonarQube等)を導入し、CI/CDパイプラインに組み込むことで、脆弱性を早期発見します。

また、人間によるセキュリティレビューを必須プロセスとし、LLM生成コードを盲目的に信頼しない文化を醸成します。

課題5:ステークホルダーへの説明責任

LLM主導開発を社内で推進する際、「本当に品質は大丈夫なのか?」という懸念がステークホルダーから寄せられることがあります。

特に、金融・医療など規制が厳しい業界では、説明責任の重要性が増します。

対処法:プロジェクト初期に「LLM活用ガイドライン」を策定し、品質担保のプロセスを文書化します。

また、過去のLLM活用実績(実装率・バグ発生率・開発期間短縮効果等)をデータで示すことで、信頼を獲得できます。

課題への対処を含めたプロジェクト運営全体を学ぶには、エッセンシャル思考のような優先順位づけの思考法も役立ちます。

最新のClaude Code機能については、Claude Code 2.0.0徹底解説で実務活用の詳細を紹介しています。

まとめ

本記事では、LLMが95%実装するプロジェクトの運営術を、実例とPjM視点から解説しました。

重要ポイント:

- LLM主導開発は、スコープ定義・レビュー体制・イテレーション設計が成功の鍵

- PjMは「LLMとの対話設計者」として、要件をプロンプトに変換する役割を担う

- 判断軸を明確にし、LLMに任せる領域と人間が介入すべきポイントを区別する

- 45日開発を実現するには、フェーズ別の工数配分と並行作業の設計が重要

- 品質ばらつき・スキル低下・コスト管理・セキュリティリスクへの対処が不可欠

LLM主導開発は、プロジェクトマネジメントの在り方を変革する可能性を秘めています。

今回紹介した判断軸と実践手法を参考に、あなたのプロジェクトでもLLM活用を段階的に導入してみてください。

まずは小さなプロトタイプから始め、チーム内でノウハウを蓄積しながら、徐々に適用範囲を拡大することをお勧めします。