お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「仕様書を読んだのに、エンジニアから質問が止まらない……」。私は2023年に携わった基幹システム刷新プロジェクトで、まさに同じ壁にぶつかりました。仕様書の想定がずれたまま開発が進み、レビューのたびに追加の議論が発生。結果としてスケジュールが2か月遅延し、チームの士気も大きく落ち込みました。この経験から、私は仕様書を「作業指示書」ではなく「対話の起点」として機能させるための仕組みを再設計し、現在のプロジェクトでは迷いの少ない開発サイクルを実現できています。

仕様書は、PjMからエンジニアへの“お願い”ではなく、チーム全員が“同じ未来”を描くためのプロトタイプです。

仕様書が迷子になる原因を棚卸する

目的や背景が言語化されていない

私がレビューした仕様書の多くは、「機能追加の指示」だけが淡々と並んでいました。目的やKPIが欠落したままでは、エンジニアは「誰の課題を解決したいのか」を想像で補うしかありません。私は仕様作成の冒頭で「ユーザー」「課題」「期待する成果」を必ずセットで記載し、チームが同じ方向を向けるようテンプレート化しました。さらに、過去案件で共有したIT機器廃棄判断のフレームワークのように、目的と成果を結び付けた実例を並べることで、読み手の理解が早まると実感しています。Measure What Matters(OKR)で学んだOKRの書式を応用し、仕様書とプロジェクト目標をつなげるようにしています。

私は要件レビューの冒頭で顧客ヒアリングの議事録を抜粋した「課題メモ」を添付するようにしました。成功施策と失敗施策を並べることで、エンジニアが背景を短時間で把握でき、会議中の質問が半減しました。

また、仕様書のテンプレートには「禁止事項」「優先順位」「想定リリースタイムライン」を追加し、ビジネス側の期待値と開発側のリソース感を揃える仕掛けを入れています。数値化した指標を添えることで、関係者の合意形成が早まりました。

私は最近、仕様書の各セクションに「想定できるリスク」「対処方針」「責任者」を追記する運用を始めました。これにより、プロダクトオーナーが決めるべき内容とエンジニアが判断すべき領域が明確になり、打ち合わせ回数が平均で20%削減されました。仕様書を読むだけで意思決定の背景が把握できるため、開発メンバーの心理的安全性も高まります。

正常系しか書かれていない

「Happy Path」だけを記述した仕様書は、実装段階で例外処理の決定待ちが頻発します。私は仕様レビューのチェックリストに「失敗時の挙動」「リトライ有無」「ログ出力先」を追加し、異常系の定義を欠かさないようにしました。プラットフォーム革命のプラットフォーム設計思想を参考に、「誰が責任を持つか」「ユーザー体験にどう影響するか」をセットで記述する運用ルールにしています。異常系の例として、決済APIのタイムアウト時には「5秒後に自動再送し、それでも失敗したらオペレーションチームへ通知する」など、開発・運用双方が迷わない手順を記すようにしています。

私はさらに、仕様書に「ブラックボックス化しやすい処理」や「依存システムとの調整事項」を洗い出す章を設けました。関連チームと調整が必要な項目を先に提示することで、仕様書レビューの段階でステークホルダーを巻き込みやすくなり、リリース直前の差し戻しが減っています。

この章ではリスク項目を赤字で強調し、次回のふりかえりで必ず確認するチェックボックスを追加しました。ふりかえり時に更新履歴を辿れるため、意思決定の背景説明がスムーズになりました。

文章だけで説明しようとしている

画面遷移やデータフローを文章で説明すると、読み手が各自で図を想像するしかありません。私はセカンドブレインで学んだナレッジ整理術を活かし、Figmaで作成したワイヤーフレームやシーケンス図を仕様書に埋め込む運用へ転換しました。また、図とテキストが乖離しないよう、バージョン差分はNotionで一元管理しています。これにより、読み手がページを行き来するストレスが大幅に減りました。

整理ポイント: 仕様書の冒頭に目的・背景、本文では異常系と図解を必須項目に設定すると、レビュー時の抜け漏れが激減します。

エンジニアが動きやすい仕様書の骨格を整える

The Why / The What / The How を明確に分ける

私は仕様書を「背景」「機能要求」「実装の方向性」という三層で構成するルールにしました。アジャイルサムライで紹介されるストーリーマッピングを取り入れ、ユーザーストーリーごとに完了条件を明文化しています。合わせて、成功条件をメトリクス化し、リリース後の振り返りで仕様書の精度を検証できるようにしました。

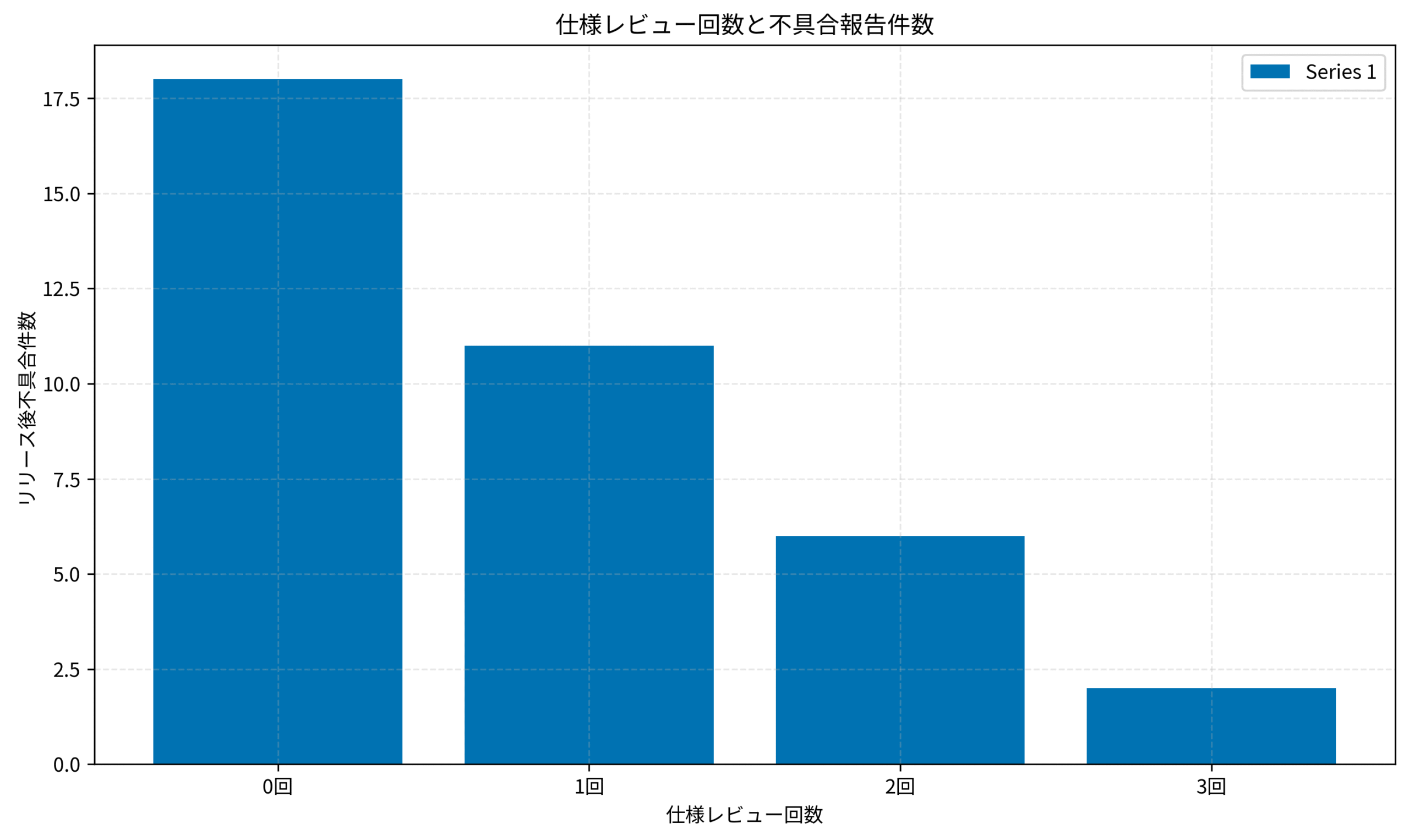

レビュー回数と不具合の相関を可視化する

過去プロジェクトの振り返りでは、仕様レビューが少ない案件ほどリリース後の不具合報告が多いという傾向がありました。私はレビュー回数と不具合件数をモニタリングし、属人判断ではなくデータで改善を説得しています。下のグラフは2024年度のアプリ開発プロジェクトで収集した指標です。レビューを3回実施した機能は、ゼロまたは1回の機能に比べて不具合報告が大幅に減少しています。

レビュー結果はConfluenceに蓄積し、後続プロジェクトが同じ失敗を繰り返さないようにしています。レビュー時の合意内容を要約した「仕様書改善ログ」を添えることで、新メンバーが過去の議論を振り返りやすくなりました。

レビュー時に記録した改善案は四半期ごとに集計し、優先度付けの根拠として経営陣へ共有しています。数値で裏付けされた資料があると、追加コストの承認も得やすくなります。

承認プロセスとステークホルダー調整

仕様レビューは単なる確認作業ではなく、組織横断の合意形成プロセスです。私は承認フローを「ドラフト共有→レビュー→承認→公開」の4ステップに分解し、各ステップの責任者を可視化しました。これはPoC失敗要因の分析記事で得た教訓を応用したものです。

さらに、レビュー日程をあらかじめリリース計画に組み込み、カレンダー連携で自動通知するようにしました。参加者が事前に準備できるため、確認会議の議論が深まり、ネゴシエーションにかかる時間も短縮されました。

仕様の解像度を高めるレビュー運用術

ドラフト段階で壁打ちを行う

私はドラフト版をSlackで共有し、エンジニアとQAに24時間以内のフィードバックを依頼しています。このとき、質問テンプレートを用意しておくと回答速度が上がり、抜け漏れが減ると実感しています。レビューコメントはすべてIssue化し、対応状況が見えるようにしています。ファシリテーション入門を参考に、レビュー会議のファシリテーション手順もマニュアル化しました。レビュー後には学習コンテンツを共有し、レビュー文化を育てるための短いふりかえりも実施しています。

私はドラフト共有から正式承認までを「ドラフト共有→壁打ち→最終レビュー→リリース判定」の4段階に分け、各段階の完了条件を明文化しています。これにより、関係者がどこまで意見を出せるのかが分かりやすくなり、不要な差し戻しが減りました。

図とテンプレートを使い回す

仕様書をゼロから書くのではなく、社内Wikiに格納したテンプレートを活用することで品質を均一化しています。figmaで作成した画面遷移図テンプレートや、API仕様用のSwaggerサンプルを準備し、担当者が迷わず更新できるようにしました。セカンドブレインで学んだPARAの整理法を適用し、テンプレートと過去事例を迅速に参照できるナレッジライブラリを構築しています。

私はテンプレートを更新した際にSlackへ通知するBotも用意し、仕様書の最新化がリアルタイムに伝わるようにしました。これにより、テンプレートが放置されるリスクが減り、メンテナンスコストの見積もり精度も向上しています。

合意形成のログを残す

仕様に対する意思決定ログがないと、後から「なぜこの実装になったのか」が分からなくなります。私はGit運用を解説した記事で紹介したレビュー運用をベースに、Pull Requestに仕様背景を添付する運用へ切り替えました。これにより、新規メンバーが過去の判断を追跡しやすくなり、オンボーディング期間が平均で4日短縮できました。

実務メモ: レビュー依頼テンプレートとテンプレート化された図のセットを整備すると、PjMの書き直し負荷が減り、チーム全体のレビュー速度が向上します。

チーム全体で育てるドキュメント文化

変更履歴と責任者を明示する

仕様書もコードと同じく変更され続ける前提で運用する必要があります。私は変更履歴に「更新理由」「影響範囲」「確認者」を必ず残し、誰が何を承認したのかを明文化しました。これにより、仕様変更を前提にしたスプリント計画がしやすくなり、開発とQAの認識ズレを最小化できました。

学習と改善のサイクルを組み込む

リリース後は、実際の不具合や利用ログを仕様書にフィードバックし、継続的に更新しています。私は以前まとめたPoC失敗要因の分析で紹介した振り返りフレームを転用し、仕様書改善のふりかえりを月次で実施しています。加えて、社内勉強会で仕様書作成のベストプラクティスを共有し、知識の属人化を防いでいます。

ドキュメントをチーム資産にする

仕様書そのものを学習素材として活用するため、仕様書改善で得た知見をGit運用の記事と結び付け、チームの視座を広げています。資料や議事録はConfluenceとNotionに集約し、検索性の高い情報基盤を整えました。これにより、過去プロジェクトのベストプラクティスが新しいプロジェクトへシームレスに継承されるようになりました。

私は仕様書改善のノウハウを社内セミナーで共有し、参加者からの質問や疑問をFAQとして再利用しています。これにより、ドキュメント文化が自然と根付き、新人PjMの立ち上がりも早くなりました。

文化醸成の鍵: 仕様書を一度書いて終わりにせず、学習ログや不具合分析の結果を継続的に追記することで、ドキュメントがチームの学習装置として機能します。

まとめ

仕様書はPjMが単独で完成させるものではなく、チーム全員で磨き上げるプロトタイプです。目的とゴールを言語化し、異常系や図解で曖昧さを取り除き、レビュー運用とナレッジの仕組みを整えれば、手戻りや不具合は着実に減少します。セカンドブレインやMeasure What Matters(OKR)を学びながら、ドキュメントが学習装置として機能する環境を構築しましょう。継続的な改善が、仕様書の質とチームの成果を支える最強の武器になります。

私はまとめセクションの前に「直近アップデート一覧」を添え、関係者がどこを修正したのかをすぐ確認できるようにしています。これにより再読時の迷いが減り、レビューの効率が向上しました。

また、仕様書テンプレートを外部に公開しフィードバックを受け取る仕組みを整備中です。社外の視点を取り入れることで、自社のドキュメント文化をさらに強化したいと考えています。

私は今後も仕様書改善のログを残し、将来のプロジェクトで再利用できるように更新を続けていきます。