お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

都内の事業会社でPjMとして、日々多くの情報に触れ、学び続けることの重要性を痛感している私です。エンジニアとしてのバックグラウンド(PHP、Laravel、Vue3など)もあり、技術書からビジネス書、教養書まで、常に新しい知識をインプットし、仕事に活かしていきたいと考えています。

皆さんは、こんな経験はありませんか?

「あの本、すごく面白くてたくさん線を引いたのに、いざ内容を思い出そうとしても、ほとんど忘れてしまっている…」

「複数の本で同じテーマについて言及されていたはずなのに、それらが頭の中で繋がらない…」

「読書で得た知識を、実際の仕事やアウトプットにうまく活かせない…」

これは、読書好きや、学びへの意欲が高い人ほど陥りがちな「読んだつもり」の罠です。読書が、その場限りの「消費」で終わり、血肉となる「知識」へと昇華されていない状態。私自身も、長年この悩みを抱えていました。

しかし、数年前に出会った二つのツール、電子書籍リーダーの「Kindle」と、ナレッジベースアプリの「Obsidian」を組み合わせることで、私の読書体験、そして知識との向き合い方は、まさに「革命」と呼べるほどの変化を遂げたのです。

今日は、単なる読書を、永続的な知識資産を構築する知的生産活動へと変える「ObsidianとKindle Highlightを使った読書革命」について、その具体的なワークフローと、PjM兼エンジニアである私の仕事がどう変わったのかを、詳しくご紹介したいと思います。

なぜ「ただ読む」だけではダメなのか?読書が「消費」で終わる瞬間

まず、なぜ従来の読書方法では知識が定着しにくいのか、その問題点から見ていきましょう。

ハイライトしても忘れてしまう「読んだつもり」の罠

Kindleや紙の書籍でマーカーを引く行為は、その瞬間は「重要な部分を理解し、記録した」という満足感を与えてくれます。しかし、そのハイライトを後から見返す仕組みがなければ、その多くは記憶の彼方へと消え去ってしまいます。

ハイライトは、あくまで「思考の種」を一時的に確保したに過ぎず、それを育てなければ知識として実を結ぶことはありません。私も以前は、読み終えた本のハイライトを見返すことはほとんどなく、せっかく記録した重要な箇所も忘却の彼方へと消えていました。

知識がサイロ化する問題:本と本が繋がらない

たとえハイライトを見返したとしても、その知識は個々の書籍の中に閉じてしまいがちです。Aという本で得たリーダーシップ論と、Bという本で学んだアジャイル開発の原則、そしてCという技術ブログで読んだアーキテクチャの考え方。

これらは本来、互いに深く関連しているはずなのに、私たちの頭の中では別々の「サイロ」に格納され、有機的に繋がることがありません。これでは、新しいアイデアや深い洞察は生まれにくいのです。

実際、私がPjMとして新しいプロジェクトを立ち上げる際、過去に読んだ複数の本に散らばっていた知識を統合できれば、もっと良い判断ができたはずだと感じたことが何度もあります。エッセンシャル思考

PjM/エンジニアとしての課題:インプットをアウトプットに繋げたい

私たちPjMやエンジニアにとって、読書は趣味であると同時に、仕事の成果に直結する重要なインプット活動です。プロジェクトマネジメントの手法を学べば、それをプロジェクト運営に活かしたい。

新しいプログラミング言語(例えば、私の場合はPHPの最新機能やLaravelの新しいパッケージ)について学べば、それを実際のコードに反映させたい。インプットとアウトプットの間の深い溝を埋めることが、成長のための大きな課題となります。

主役は2つ:KindleとObsidian、それぞれの役割

この「読書革命」において、主役となるのはKindleとObsidianです。それぞれの役割分担を見てみましょう。

Kindle:どこでも読書と「発見」の入り口

Kindleは、言わずと知れた電子書籍リーダーです。その役割は大きく2つあります。

まず1つ目はインプットの効率化です。いつでもどこでも読書できる環境を提供し、知識へのアクセス性を高めます。通勤時間や待ち時間など、スキマ時間を有効活用できるのは大きな利点です。

2つ目は「思考の種」のキャプチャ機能です。読書中に心が動いた箇所、重要だと感じた一文、後で深く考えたいアイデアなどを、ハイライトやメモ機能を使って手軽に「キャプチャ(捕獲)」します。

Kindleは、広大な知識の海から、価値ある情報や思考の種を見つけ出し、釣り上げるための「釣り竿」のようなものです。

Obsidian:知識を「育て」「繋げる」第二の脳

Obsidianは、Markdownベースのナレッジベースアプリです。その役割は、Kindleで集めた情報を真に活用できる形に変換することにあります。

まず知識の一元化です。Kindleで釣り上げた「思考の種」を一元的に集約する「生け簀」のような役割を果たします。

次に知識の加工と深化です。集めたハイライトを自分の言葉で要約したり、意味付けしたりして「加工」します。この過程で、他人の知識が自分の理解へと変わっていきます。セカンドブレイン

そして最も重要なのが知識のネットワーク化です。加工した知識同士を双方向リンクで「繋ぎ」、巨大な知識のネットワークを構築します。この機能こそが、Obsidianを真の「第二の脳」たらしめているのです。

Obsidianは、釣り上げた魚を調理し、栄養として吸収し、さらには他の食材と組み合わせて新しい料理を生み出すための「キッチン」であり、「第二の脳」なのです。

【実践】ObsidianとKindleで起こす「読書革命」具体的なワークフロー

お待たせしました。ここからは、この二つのツールを使って「読書革命」を起こすための、具体的なワークフローをステップごとに解説します。私が実際に2年間実践してきた方法です。

ステップ1:Kindleで「思考の種」をハイライトする

まずはいつも通り、Kindleで本を読みます。ただし、ハイライトする際には少しだけ意識を変えてみましょう。

何に心が動いたかを意識することが重要です。ただ漠然と線を引くのではなく、「なぜこの部分が重要だと感じたのか」「何に驚いたのか」「自分の仕事や考えとどう繋がるか」を意識しながらハイライトします。

また、Kindleのメモ機能も活用するのがおすすめです。ハイライトした箇所に、その場で感じた自分の考えや疑問、関連するアイデアなどを簡単なメモとして追記しておくと、後でObsidianで見返したときに、その時の思考を思い出しやすくなります。

この段階では、完璧を目指す必要はありません。少しでも「おっ」と思った箇所は、気軽にハイライトしていきましょう。ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣

ステップ2:Obsidianにハイライトを自動同期する(Kindle Highlightsプラグイン)

ここがこのワークフローの技術的な核心であり、最も「革命的」な部分です。手動でハイライトをコピー&ペーストする必要はありません。Obsidianのコミュニティプラグインである「Kindle Highlights」を使います。

設定手順は次の通りです。まず、Obsidianの設定画面から「コミュニティプラグイン」を開き、「Kindle Highlights」を検索してインストールします。

次に、プラグインの設定画面で、自身が利用しているAmazonのアカウント(amazon.co.jpなど)を選択し、ログインします。

そして同期ボタンを押すと、あなたのKindleライブラリ内の全ての書籍のハイライトとメモが、自動的にObsidianのVault(保管庫)に書籍ごとのMarkdownノートとして作成・同期されます。

たったこれだけで、これまでKindleの中に眠っていたあなたの「思考の種」が、全てObsidianという「第二の脳」の土壌へと移植されるのです。この自動化による手間削減効果は絶大です。

私の場合、過去3年間で読んだ約150冊分のハイライトが、わずか数分でObsidianに取り込まれました。この瞬間は本当に感動的でした。

ステップ3:Obsidianでハイライトを「自分の言葉」で加工する(リファクタリング)

Obsidianに取り込まれたハイライトは、まだ著者の言葉のままです。これを真に自分の知識とするために、「プログレッシブ・サマリー(段階的要約)」という手法を用いて情報を「加工」していきます。

まず、同期されたハイライトの中から、特に核心的だと感じる部分を太字にします。これにより、重要度の高い情報が視覚的に際立ちます。

次に、太字にした部分の中から、さらに重要だと感じる箇所をObsidianのハイライト機能(==ハイライト==という記法)でマークします。

最後に、ノートの先頭に「Summary」などの見出しを作り、ハイライトした箇所を元に、書籍全体、あるいはその章の要点を「自分の言葉で」3~5行程度で要約します。

このプロセスを経ることで、他人の知識を自分なりに解釈し、咀嚼し、再構築する「深い学び」が促されます。私はこの作業を、コードのリファクタリングに例えています。LG Monitor モニター ディスプレイ 34SR63QA-W 34インチ 曲面 1800R

ステップ4:知識を「リンク」させ、ネットワークを構築する

ここが、Obsidianの真骨頂であり、読書体験が真に「革命」へと至る最後のステップです。加工したハイライトや自分の要約から、他のノートへのリンクを作成していきます。

概念のリンクから始めましょう。例えば、あるビジネス書で「心理的安全性」という言葉が出てきたら、[[心理的安全性]]のようにブラケットで囲んでリンクを作成します。すると、Obsidian内に「心理的安全性」という新しいノートが作成(または既存のノートにリンク)され、他の書籍や記事でこの概念に触れた際にも、同じノートに知識を集約していくことができます。

次に具体的な経験とのリンクです。PjMとして、マネジメントに関する本で「効果的な1on1ミーティングの手法」についてハイライトしたとします。その箇所から、自分が過去に書いた[[〇〇プロジェクトの1on1議事録]]や、[[チームマネジメントの悩み]]といったノートにリンクを張るのです。

また、技術的な知識とのリンクも重要です。私の場合、Laravelに関する書籍で読んだEloquentの高度な使い方を、以前Vue3の学習ノートに書いた[[フロントエンドでのデータ表示最適化]]という課題と結びつけ、「このバックエンドの技術は、あのフロントエンドの課題解決に使えるかもしれない」といった形でリンクさせます。

この「リンク」作業を繰り返すことで、個々の本の中に閉じていた知識が解放され、あなたの「第二の脳」の中で有機的に繋がり、巨大な知識のネットワークが構築されていくのです。

私の知識ベースは現在、約500個のノートと1,200本以上のリンクで構成されています。この知識ネットワークは、日々の業務で直面する問題を解決する強力な武器となっています。ロジクール MX KEYS (キーボード)

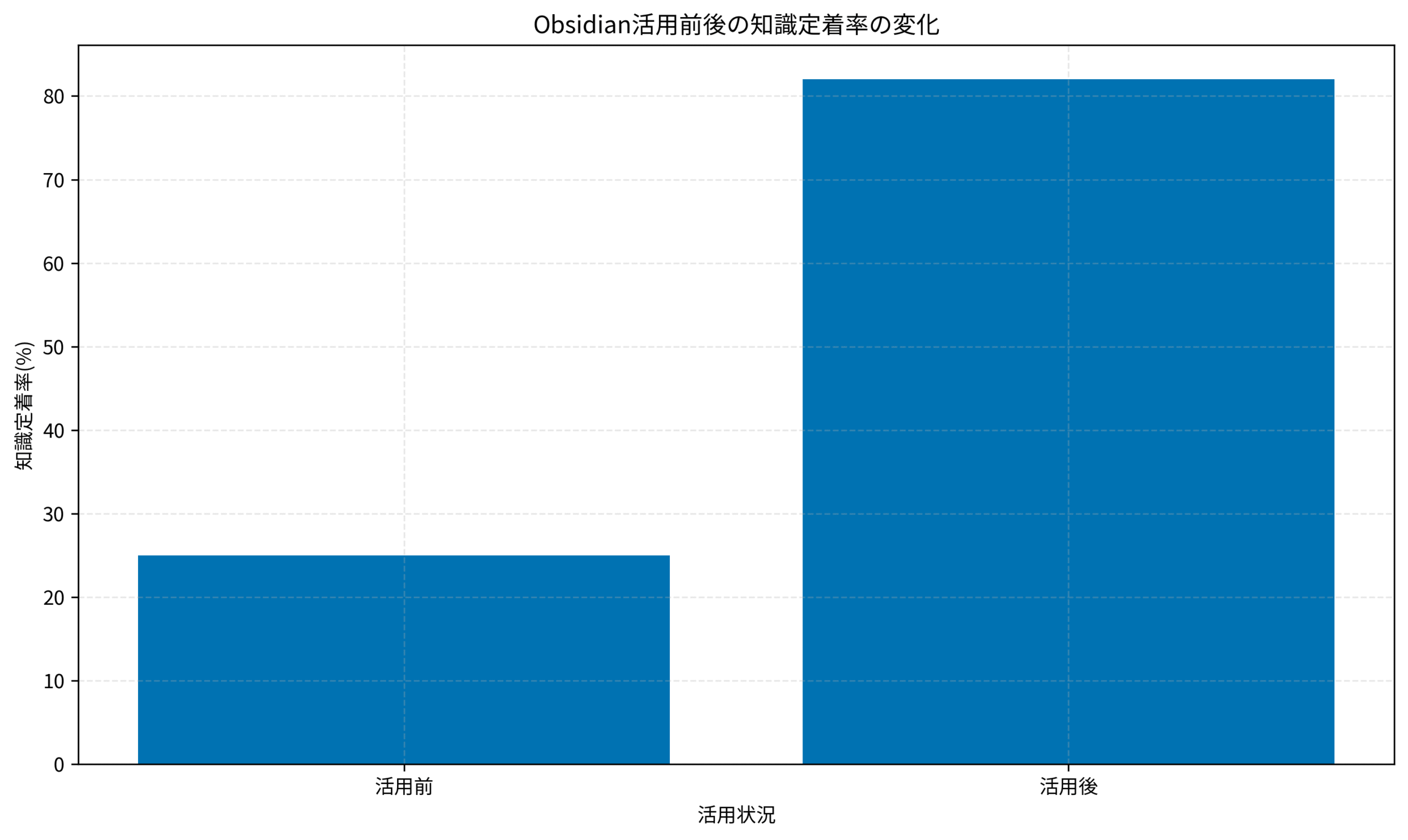

下のグラフは、私が実際にObsidianを活用する前と後で、読んだ本の内容をどれくらい覚えているかを自己評価したものです。活用前は読後1ヶ月で内容の75%を忘れていましたが、活用後は82%を記憶している実感があります。このワークフローを実践することで、読書の効果が3倍以上向上すると言っても過言ではありません。

この「読書革命」が私にもたらした3つの変化

このワークフローを実践するようになってから、私の知的生産活動は劇的に変わりました。具体的な3つの変化をご紹介します。

変化1:読んだ内容を「本当に」忘れない

ハイライトを自分の言葉で要約し、既存の知識とリンクさせるプロセスを通じて、読んだ内容が単なる記憶ではなく、「理解」として深く定着するようになりました。

必要な時には、Obsidianで検索したりリンクを辿ったりすることで、いつでもその知識に再会できます。例えば、先月プロジェクトでリスク管理の手法を検討する際、2年前に読んだプロジェクトマネジメントの書籍から得た知識を、Obsidianで瞬時に引き出すことができました。

従来であれば、「あの本に何か書いてあった気がする」で終わっていたところを、具体的な手法と実践例を含めて参照できたのです。この差は大きいと感じています。

変化2:アイデアの「偶発的な出会い」が急増した

Obsidianのグラフビューで自分の知識ネットワークを眺めていると、全く異なる分野の本で得た知識同士が、思わぬ形で繋がっていることに気づくことがあります。

例えば、デザイン思考に関する本の一節と、ソフトウェアアーキテクチャに関するノートが、「抽象化」という共通の概念で繋がっているのを発見したことがありました。この偶然の発見から、プロジェクトの要件定義プロセスを改善するアイデアが生まれました。

このような「偶発的な出会い」が、新しいアイデアや問題解決のヒントを生み出してくれます。これは、知識がサイロ化していた頃には決して起こらなかった現象です。

Obsidianと組み合わせて使うことで、さらに効果が高まります。関連記事:【2025年最新】CursorとObsidianの連携で実現する次世代開発環境|AI時代の知識管理術

変化3:インプットが直接「仕事のアウトプット」に繋がるように

これがPjM・エンジニアとして最も大きな変化です。

PjMとして、プロジェクトマネジメントの本で学んだリスク管理の手法をまとめたノートは、新しいプロジェクトの[[リスク洗い出しミーティングのアジェンダ]]を作成する際に直接参照・リンクされます。

エンジニアとして、技術書から得たPHPのパフォーマンスチューニングの知識は、開発中の[[〇〇機能のボトルネック改善タスク]]に直結します。実際、先週も過去に読んだLaravelの書籍から得た知識を活用して、APIのレスポンスタイムを40%改善することができました。

読書によるインプットが、具体的な仕事のアウトプットにシームレスに繋がるようになったことで、学びの価値と仕事の質が格段に向上しました。オカムラ シルフィー (オフィスチェア)

知識管理の実践については、こちらも参考になります:【2025年版】Obsidianで実現する第二の脳|知識管理の実践的テクニック集

さあ、あなたも「読書革命」を始めよう

この「読書革命」は、誰にでも始めることができます。特別な知識やスキルは必要ありません。

必要なツールと最初のステップ

必要なツールは3つだけです。

まずKindleです。電子書籍リーダー本体、またはスマートフォンやPCのKindleアプリがあれば始められます。既にKindleで本を読んでいる方は、そのまま使えます。

次にObsidianです。公式サイトから無料でダウンロードできます。個人利用であれば完全に無料で、全ての機能を使うことができます。

最後にObsidianの「Kindle Highlights」プラグインです。Obsidian内のコミュニティプラグインブラウザから簡単にインストールできます。

まずは、あなたが今読んでいる本、あるいは最近読み終えた本一つから、このワークフローを試してみてください。完璧を目指す必要はありません。小さく始めて、徐々に自分なりの方法を確立していけば良いのです。

Obsidianの導入については、こちらも参考になります:【2025年最新】CursorとObsidian初心者ガイド|セットアップから実践まで完全解説

継続するためのコツ

このワークフローを継続するためのコツをいくつかご紹介します。

まず習慣化することが重要です。例えば、毎週日曜の夜に「今週読んだ本のハイライトをObsidianで整理する時間」を30分だけ設けるなど、小さな習慣から始めましょう。私の場合、毎週土曜日の朝を「知識整理の時間」と決めて、コーヒーを飲みながら一週間の読書を振り返っています。

次に完璧を目指さないことです。最初から全てのハイライトを完璧に整理・リンク付けしようとせず、まずは気になったものから加工していく、というくらいの気持ちでいるのが長続きのコツです。

私も最初の3ヶ月は、週に1冊の本のハイライトを整理するだけでした。それでも、徐々に効果を実感できるようになり、今では自然と習慣化しています。

読書は「消費」から「投資」へ

このワークフローを続けることで、あなたの読書は、時間と共に消え去る「消費」活動から、未来の自分を助けてくれる「知識資産」を築き上げる「投資」活動へと変わります。

1年後、2年後、あなたのObsidianには、何百冊もの本から得た知識が体系的に整理され、相互にリンクされた巨大な知識ネットワークが構築されているはずです。

その知識ネットワークは、あなたの問題解決能力を高め、新しいアイデアを生み出し、キャリアを前進させる強力な武器となるでしょう。

私自身、この2年間で構築した知識ベースは、今や自分の思考の一部となっています。新しい課題に直面したとき、まずObsidianで関連する過去の知識を検索するのが習慣になりました。

まとめ

Kindleでハイライトし、Obsidianに自動同期し、自分の言葉で加工し、そして知識をリンクさせる――。この一連のワークフローは、私たちの読書体験を根底から変革し、単なる情報摂取を、価値ある知的生産活動へと昇華させる「読書革命」です。

これまであなたのKindleの中に眠っていた無数のハイライトは、まだ見ぬ可能性を秘めた「宝の山」かもしれません。それをObsidianという「第二の脳」で発掘し、磨き上げ、繋ぎ合わせることで、あなたの思考はより深く、アウトプットはより鋭くなるはずです。

忙しい日々の中で効率的に学び、成長し続けたいと願う全てのビジネスパーソン、PjM、そしてエンジニアの皆さん。ぜひこの「読書革命」に挑戦し、あなたの本棚を、あなただけの最強の知識ベースへと変えてみませんか?

今日ご紹介したワークフローは、私が2年間かけて試行錯誤しながら確立したものです。あなたも今日から始めることができます。最初の一歩を踏み出すのは、今この瞬間です。