お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

「リモートワークが減って、また毎日出社になるのかな…」「ハイブリッドワークって、結局どっちつかずで働きにくい」

こんな不安を感じていませんか?パンデミック以降、当たり前になったリモートワークですが、最近では大手企業を中心にオフィス回帰の動きが加速しています。Apple、Google、Metaといったテック企業が相次いで週数日の出社を義務化し、日本国内でも同様の流れが見られるようになりました。

本記事では、現役PjMかつエンジニアの視点から、リモートワーク縮小の背景、ハイブリッドワークにおけるチーム運営の課題、そして私たちエンジニアが取るべきキャリア戦略について、実体験を交えて解説します。この記事を読めば、働き方の変化に振り回されず、自分にとって最適な選択をするための判断軸が手に入ります。

私自身、過去3年間でフルリモート、ハイブリッド、オフィス中心と様々な働き方を経験してきました。その中で感じた生産性の違いやチームマネジメントの難しさ、そして家族との時間のバランスについて、率直にお伝えします。

リモートワーク縮小の潮流:何が起きているのか?

まずは、今世界で、そして私たちの足元で何が起きているのかを整理してみましょう。リモートワークの縮小は一過性のトレンドではなく、企業戦略の根本的な見直しとして進んでいます。

米国大手テック企業のオフィス回帰指令

2023年から2024年にかけて、Appleは週3日出社、Googleは同様に週3日、Metaも段階的にオフィス勤務を増やすなど、名だたる企業が方針転換を発表しました。その背景には、「対面でのコラボレーションによるイノベーションの促進」「企業文化の維持・醸成」「若手育成におけるOJTの重要性」といった企業側の考えがあるようです。

私が以前参加したテックカンファレンスでも、登壇者の多くがこのトピックに触れていました。特に印象的だったのは、ある大手企業のCTOが「リモートワークで失われた偶発的な会話から生まれるアイデアを取り戻したい」と語っていたことです。確かに、Slackやメールでは拾えない雑談から、重要な気づきが生まれることは私自身も経験しています。

この動きは、単に海外の話というわけではありません。日本のIT業界も少なからず影響を受けており、リモートワークからハイブリッドワークへ、あるいは出社中心へと舵を切る企業も出始めています。多くの企業で、働き方の新しいスタンダードを模索する動きが見られます。チーム・ジャーニーを読むと、チームの働き方改革における試行錯誤のプロセスがよく理解できます。

意思決定基準: 企業のオフィス回帰は戦略的判断であり、個人の希望だけで阻止できない現実を受け入れる。

エンジニアたちの反応とXでの議論

この「オフィス回帰」の流れに対して、エンジニアたちからは様々な声が上がっています。X(旧Twitter)などのSNSでは、リモートワークの継続を強く望む声が根強くあります。

通勤時間の削減による可処分時間の増加、集中できる開発環境の確保、地方在住でも都市部の企業で働ける機会、ワークライフバランスの向上といったメリットを失いたくないという意見が大半です。私の周囲でも、リモートワークで得た時間を家族との団らんや自己学習に充てていたエンジニアが多く、「また満員電車に戻るのか…」という声を何度も聞きました。

一方で、ハイブリッドワーク環境での生産性向上の工夫も盛んに共有されています。オンラインとオフラインのコミュニケーションツールの効果的な使い分け、タスク管理方法の見直し、効果的な会議の進め方など、新しい働き方に対応するためのノウハウが日々蓄積されています。

私自身も、リモートワークで得られた時間の多くを新しい技術のキャッチアップや、趣味の個人開発に充てることができていたので、この流れには複雑な思いがあります。特に、娘たちを幼稚園に送った後、落ち着いて朝のコーディングに集中できる時間は、何物にも代えがたい贅沢でした。

意思決定基準: リモートワークのメリットを言語化し、企業との交渉材料として整理しておく。

なぜ今、オフィス回帰なのか?企業側の論理

企業側がオフィス回帰を進める理由としてよく挙げられるのは、以下のような点です。まず、イノベーションの促進として、偶発的な会話や出会いから新しいアイデアが生まれる「ウォータークーラー効果」への期待があります。次に、企業文化の醸成として、同じ空間で働くことによる一体感や帰属意識の向上を狙っています。

また、若手・新人の育成では、OJTやメンタリングが対面の方が効果的であるという考えが根強くあります。生産性への懸念として、一部の業務において、リモートワークでは生産性が低下するのではないかという見方もあるようです。さらに、セキュリティの観点からも、オフィス環境の方が情報管理を徹底しやすいという側面があります。

これらの理由は一定の理解はできるものの、エンジニアの立場からすると、一律のオフィス回帰が本当に最善策なのか、疑問を感じる部分もあります。私が担当したプロジェクトでは、コードレビューやテスト自動化を徹底することで、リモート環境でも品質を維持できていました。むしろ、集中を要する実装フェーズでは、リモートの方が生産性が高かったという実感もあります。

30代からの効率的な開発術でも解説していますが、働く環境と生産性は個人差が大きく、一律の方針が必ずしも最適解とは限りません。

意思決定基準: 企業の論理を理解した上で、データで反論できる実績を日頃から蓄積する。

PjMとしての視点:ハイブリッドワークの生産性とチーム運営

PjMとして、ハイブリッドワーク環境下でチームの生産性を最大限に引き出し、円滑なプロジェクト運営を行うことは非常に重要な責務です。私自身の経験や見聞も踏まえ、PjMが直面するであろう課題と、その対応について考えてみます。

PjMが直面するハイブリッドワーク下のチーム運営

多くの企業やチームが、ハイブリッドワークの具体的な形を模索しているのではないでしょうか。例えば、週に数日をオフィスでの共同作業日とし、残りをリモートワークとするケースはよく見られます。しかし、その最適な日数や運用方法は、チームの特性やプロジェクトのフェーズによって大きく異なり、PjMとしては常にそのバランスに頭を悩ませることになります。

私が担当したあるプロジェクトでは、スプリント初日とレビュー日をオフィス出社日に固定し、実装フェーズはリモート中心にするという運用を試みました。結果として、チームの満足度も生産性も向上しましたが、この成功は何度も失敗を繰り返した末に辿り着いたものです。

Web技術を用いた開発プロジェクトにおいては、個々のコーディング作業はリモートでも高い生産性を維持しやすい一方で、チームメンバー間の認識合わせや複雑な問題解決、新しいアイデアを生み出すブレインストーミングなどは、対面のコミュニケーションが効果を発揮する場面も多いと感じます。そのため、PjMとしては、どのような作業をオフィスで行い、どのような作業をリモートで行うのが最適か、チームと共に考え、柔軟に調整していく能力が求められます。

ハイブリッドワークの難しさは、オフィスにいるメンバーとリモートのメンバー間での情報格差やコミュニケーションロスが生じやすい点です。これを防ぐためには、意識的な情報共有の仕組みづくりが不可欠です。チームトポロジーで紹介されているチーム設計の考え方は、この課題解決に非常に有効でした。

意思決定基準: チームの特性とプロジェクトフェーズに応じて、柔軟に働き方を調整する。

コミュニケーションの壁とDevOps効率化の挑戦

ハイブリッドワークにおける最大の課題の一つは、やはりコミュニケーションです。PjMとして、オンラインとオフラインのコミュニケーションチャネルを効果的に設計し、使い分けることが重要になります。チャットツールでの非同期コミュニケーションを基本としつつ、重要な意思決定や密な連携が必要な作業については、全員が公平に参加できる方法(質の高いオンライン会議や、必要に応じた対面ミーティングなど)を確保する必要があります。

また、業務連絡だけでなく、チームの一体感を醸成するための非公式なコミュニケーションの機会も意識的に設けることが望ましいでしょう。例えば、オンラインでの雑談タイムや、オフラインでのチームビルディング活動などが考えられます。

DevOpsの観点では、分散チームでも開発効率を維持・向上させるために、PjMは以下の点を推進すべきだと考えます。まず、CI/CDパイプラインの高度化です。コードのビルド、テスト、デプロイの自動化はもはや必須であり、これをさらに洗練させ、開発者が場所を問わず迅速かつ安全にリリースできる環境を整備します。

次に、ドキュメンテーション文化の徹底です。設計思想、API仕様、開発標準、運用手順などを誰もがアクセスしやすい形でドキュメント化し、属人化を防ぎ、知識の共有を促進します。これは、非同期コミュニケーションが中心となるハイブリッドワークでは特に重要です。

さらに、透明性の高いタスク管理と進捗共有も欠かせません。JiraやAsanaのようなツールを活用し、タスクの状況や進捗をチーム全体でリアルタイムに共有できる仕組みを整えます。これらの取り組みは、「チームメンバーがどこで働いていても、プロジェクトの目標達成に向けてスムーズに協働できる」環境を構築するために不可欠です。

意思決定基準: コミュニケーションの質を測定し、定期的に運用ルールを見直す。

メンバーのモチベーションと公平感の維持

PjMにとって、チームメンバーのモチベーションを高く保ち、公平感を醸成することは、プロジェクトの成否を左右する重要な要素です。特にハイブリッドワークでは、リモートで働くメンバーが疎外感を感じたり、オフィス勤務のメンバーとの間に評価やキャリア機会の差が生じたりしないよう、細心の注意を払う必要があります。

そのためには、定期的な1on1ミーティングを通じて、個々のメンバーの状況、課題、キャリアへの考えなどを丁寧にヒアリングし、サポートすることが重要です。また、評価制度においては、働く場所や時間ではなく、あくまで個々の成果やチームへの貢献度に基づいた公平な評価を徹底する姿勢が求められます。

私が失敗した経験として、あるプロジェクトで無意識のうちにオフィスにいるメンバーとの会話が増え、リモートメンバーへの情報共有が遅れてしまったことがあります。この反省から、重要な決定事項は必ず文書化し、全員がアクセスできる場所に記録するルールを徹底するようにしました。Measure What Matters(OKR)で学んだOKRの考え方は、リモートとオフィスの垣根を超えて目標を共有する上で非常に役立ちました。

意思決定基準: 評価基準を明文化し、働く場所に関係なく公平性を担保する。

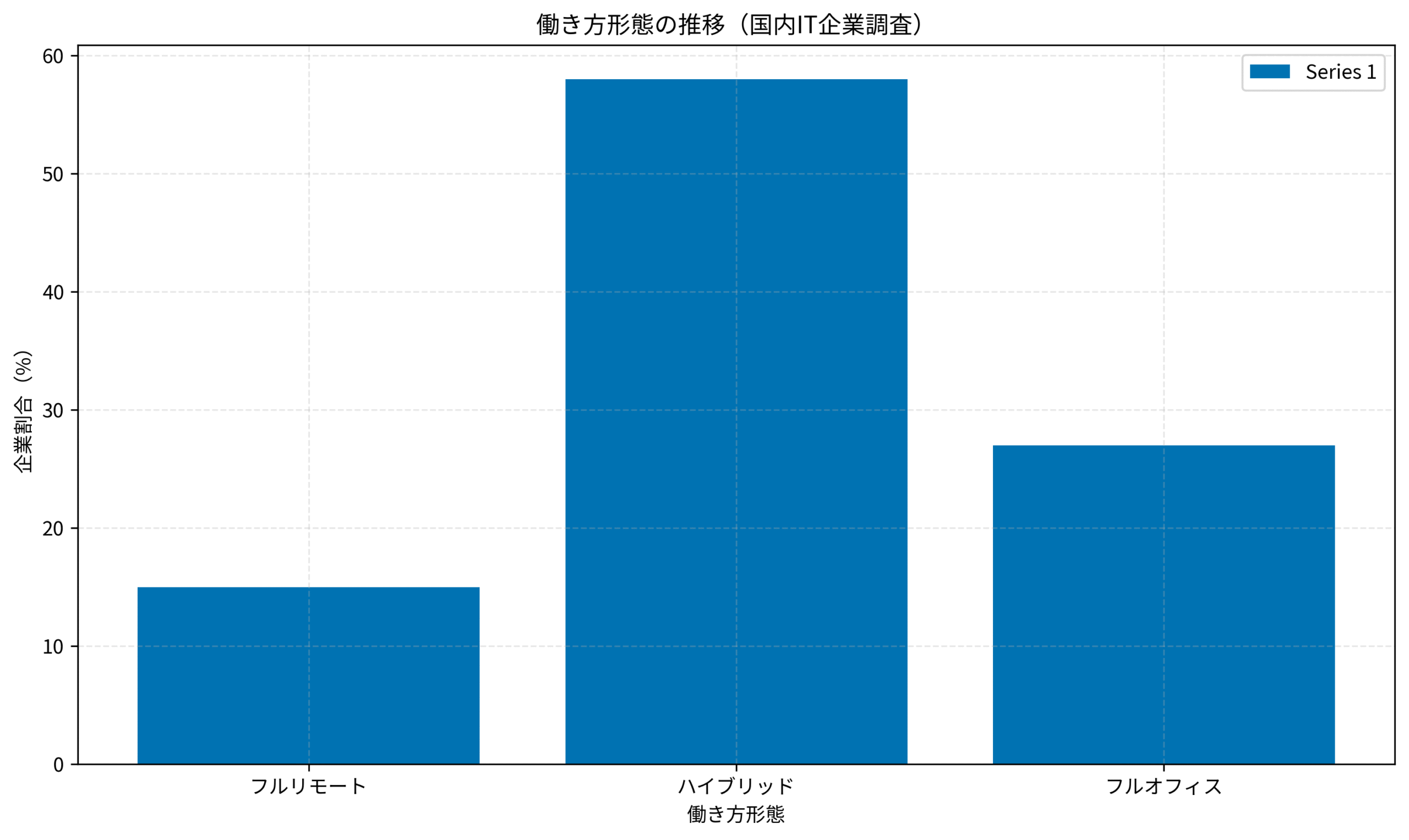

下のグラフは、2024年後半に実施された国内IT企業の働き方調査の結果です。フルリモートを継続している企業は15%まで減少し、ハイブリッドワークが58%と主流になっています。このデータからも、働き方の潮流が大きく変化していることが見て取れます。

エンジニアとしての視点:働き方の選択とキャリア

次に、一人のエンジニアとしての視点から、この働き方の変化について考えてみます。PjMの立場だけでなく、実際にコードを書く開発者としての実感も含めてお伝えします。

リモートワーク継続を望む理由(個人的な視点)

私自身、自宅からオフィスまで通勤するには、往復で2時間近くを要します。リモートワークによってこの時間が削減されたことで、朝は娘たちを幼稚園に送ってから落ち着いて仕事を開始でき、夜は家族と食卓を囲む時間も取れるようになりました。このワークライフバランスの向上は、何物にも代えがたい大きなメリットです。

また、自宅には自分なりにカスタマイズした開発環境があり、集中してコーディングに取り組みたい時には非常に効率的です。デュアルモニター、静音キーボード、快適な椅子など、自分好みの環境を整えることで、開発効率が格段に向上しました。周囲の雑音を気にせず、自分のペースで深く思考できる時間は、質の高いアウトプットを生み出す上で重要だと感じています。特に、複雑なロジックを設計する際や、難易度の高いバグを追跡する際には、中断されない静かな環境が不可欠です。オフィスでは、どうしても突発的な相談や会議が入り、集中が途切れてしまうことが多かったのです。ロジクール MX KEYS (キーボード)とロジクール MX Master 3S(マウス)を導入してから、自宅での作業効率がさらに向上しました。

意思決定基準: リモートワークのメリットを定量的に把握し、交渉材料として活用する。

企業方針とのギャップ:キャリア選択への影響

もし、勤務する企業がフルオフィス出社のような、自身の望む働き方と大きく異なる方針を強く打ち出してきた場合、キャリアについて改めて熟考する必要が出てくるかもしれません。Xでの議論にもあるように、リモートワークを維持したいエンジニアと企業方針とのギャップは、既にキャリア選択の重要な要素として浮上しています。

実際、私の知人エンジニアの中には、オフィス回帰方針を理由に転職を決断した人が数名います。彼らは「技術力やプロジェクトの魅力だけでなく、働き方の自由度も重要なキャリア要素」と語っていました。

幸い、Web系エンジニアやバックエンドエンジニアのスキルセットは、リモートワーク可能な求人も比較的多く見受けられます。しかし、単にリモートで働けるというだけでなく、企業文化やプロジェクト内容、チームメンバーとの相性など、総合的に自分に合った環境を選ぶことが大切です。

PjMとしてのキャリアを考える上でも、チームメンバーとの信頼関係構築や円滑なコミュニケーションがプロジェクト成功の鍵を握るため、リモートワークとオフィスワークのバランスをどう取るかは、企業選びにおいても重要な検討事項となります。女性エンジニアのキャリアパスでも触れていますが、働き方の柔軟性はキャリア継続の重要な要素です。

意思決定基準: 企業選択時に働き方の方針を明確に確認し、自分の価値観と照らし合わせる。

ハイブリッドワークを最大限に活かすために

現時点では、多くの企業にとってハイブリッドワークが現実的な選択肢となっているようです。であるならば、このハイブリッドワークという働き方を最大限に活かす工夫が必要です。

まず、オフィス出社の意義を再定義することが重要です。単に「会社に行く」のではなく、「この日はチームと集中的に議論する日」「新しいメンバーと関係を築く日」など、目的意識を持つことで、出社日の価値が高まります。私の場合、スプリントレビューや設計レビューなど、対面でのディスカッションが効果的なイベントを出社日に集中させています。

次に、リモートワークの利点を享受することです。自宅での集中作業時間を確保し、自己管理能力を高めます。タスクの優先順位付けや時間管理のスキルは、リモートワーク環境で磨かれました。

さらに、自分にとって最適なバランスを見つけることも大切です。週の中で、どのようなタスクをオフィスで行い、どのようなタスクをリモートで行うのが最も効率的か、自分なりに試行錯誤する必要があります。

最も重要なのは、企業の方針にただ従うのではなく、自分自身の生産性やウェルビーイングにとって何が最適なのかを常に考え、主体的に働き方をデザインしていく姿勢ではないでしょうか。エッセンシャル思考で学んだ「本質的なものを見極める」という考え方は、働き方の選択においても非常に有効です。

意思決定基準: ハイブリッドワークのメリットを最大化する自分なりの運用ルールを確立する。

まとめ

リモートワークの「終焉」という言葉は少しセンセーショナルかもしれませんが、パンデミックによって急速に普及したフルリモートワーク体制が、ある程度の見直しフェーズに入っていることは確かでしょう。しかし、それは単純な「オフィス回帰」を意味するのではなく、より多様で柔軟な働き方、特にハイブリッドワークをいかに効果的に機能させるかという模索の時期に入ったのだと私は捉えています。

企業側は、生産性やイノベーション、企業文化といった側面だけでなく、エンジニア個々のワークライフバランスや多様な価値観を尊重する姿勢が求められます。一方、私たちエンジニアも、新しい働き方に柔軟に対応し、自律的に成果を出すための工夫を続けていく必要があります。

PjMとしても、一人のエンジニアとしても、そして父親としても、私はこれからも変化に柔軟に対応し、チーム全体の生産性と個々人のウェルビーイングを両立できる働き方を追求していきたいと考えています。最終的には、画一的なルールではなく、それぞれの状況や価値観、ライフステージに合わせて、最もパフォーマンスを発揮できる働き方を個人が選択できるような社会が理想なのではないでしょうか。

この大きな変化の時代を、皆さんはどのように捉え、どのように歩んでいこうとされていますか?ぜひ、30代エンジニアのキャリアを加速するAIツール活用術も併せてご覧いただき、キャリア戦略の参考にしていただければ幸いです。