お疲れ様です!IT業界で働くアライグマです!

エンジニアと一緒に仕事をしていると、「そこ、そんなにこだわる必要ある?」と疑問に思う瞬間に遭遇したことはありませんか?

キーボードの打鍵音、エディタの配色、コードのインデントのスペース数、変数名の命名規則…。

非エンジニアや、こだわりが薄いメンバーから見ると、「機能要件に関係ないじゃん!」と言いたくなるような些細なポイントに、彼らは異常なまでの情熱を注ぎます。

しかし、これらの「謎のこだわり」には、実はエンジニアとしての生存戦略や、品質への強い責任感が隠されていることが多いのです。

PjMとして多くのエンジニアと関わる中で、最初は「めんどくさいな」と感じていたこだわりも、理解を深めるにつれて「なるほど、それはチームにとっても資産かもしれない」と思えるようになってきました。

この記事では、エンジニア特有の「こだわり」がなぜ生まれるのか、その心理的背景を紐解きながら、プロジェクト進行を妨げずに彼らのポテンシャルを引き出すための「共存戦略」について考えてみたいと思います。

「扱いにくい」と感じていたエンジニアへの見方が、少し変わるかもしれません。

エンジニアのこだわり:その正体と心理的背景

「なぜそこまでこだわるのか?」

その答えは、エンジニアという職種の特殊性にあります。

彼らは日々、論理と効率の世界で戦っており、その戦場を生き抜くための武器として「こだわり」を磨いているのです。

不確実性との戦いと認知負荷の低減

エンジニアの仕事は、一日中モニターに向かい、論理的な構造物を構築し続けることです。

ほんの少しのタイプミスがシステム全体を停止させたり、些細なロジックの綻びがセキュリティホールを生み出したりする世界です。

そのため、彼らは常に「不確実性を排除したい」「認知負荷を下げたい」という強い動機を持っています。

こうした「細部への強い注意力」は、バグ探しの場面でも大きな武器になります。この性質がどのように品質改善につながるのかは、エンジニアの性格がバグ探しに向いている理由と活かし方で詳しく解説しています。

例えば、「キーボードへのこだわり」。

これは単なるガジェット好きというだけでなく、「思考のスピードに指の動きを追いつかせたい」「長時間入力しても疲れない環境を作りたい」という、プロとしての道具への執着です。

弘法筆を選ばずと言いますが、プロのエンジニアほど筆(キーボード)を選びます。自分の体の一部となるデバイスへの投資は、そのまま生産性に直結するからです。

コードの美しさは品質への責任感

また、「コードの美しさへのこだわり」も同様です。

「動けばいい」と考える非エンジニアとは対照的に、エンジニアは「読みやすさ」「メンテナンスのしやすさ」を重視します。

これは、将来の自分やチームメンバーが、そのコードを修正する際のコスト(時間や労力)を極限まで下げたいという、長期的な視点に基づいています。

Keychron Q1 Max QMK/VIAワイヤレス・カスタムメカニカルキーボードのようなメカニカルキーボードを愛用するエンジニアも多いです。

汚いコードは「技術的負債」となり、将来的に開発スピードを落とす原因になります。

彼らがインデントや命名規則にうるさいのは、この負債を少しでも減らそうとする、プロとしての責任感の表れなのです。

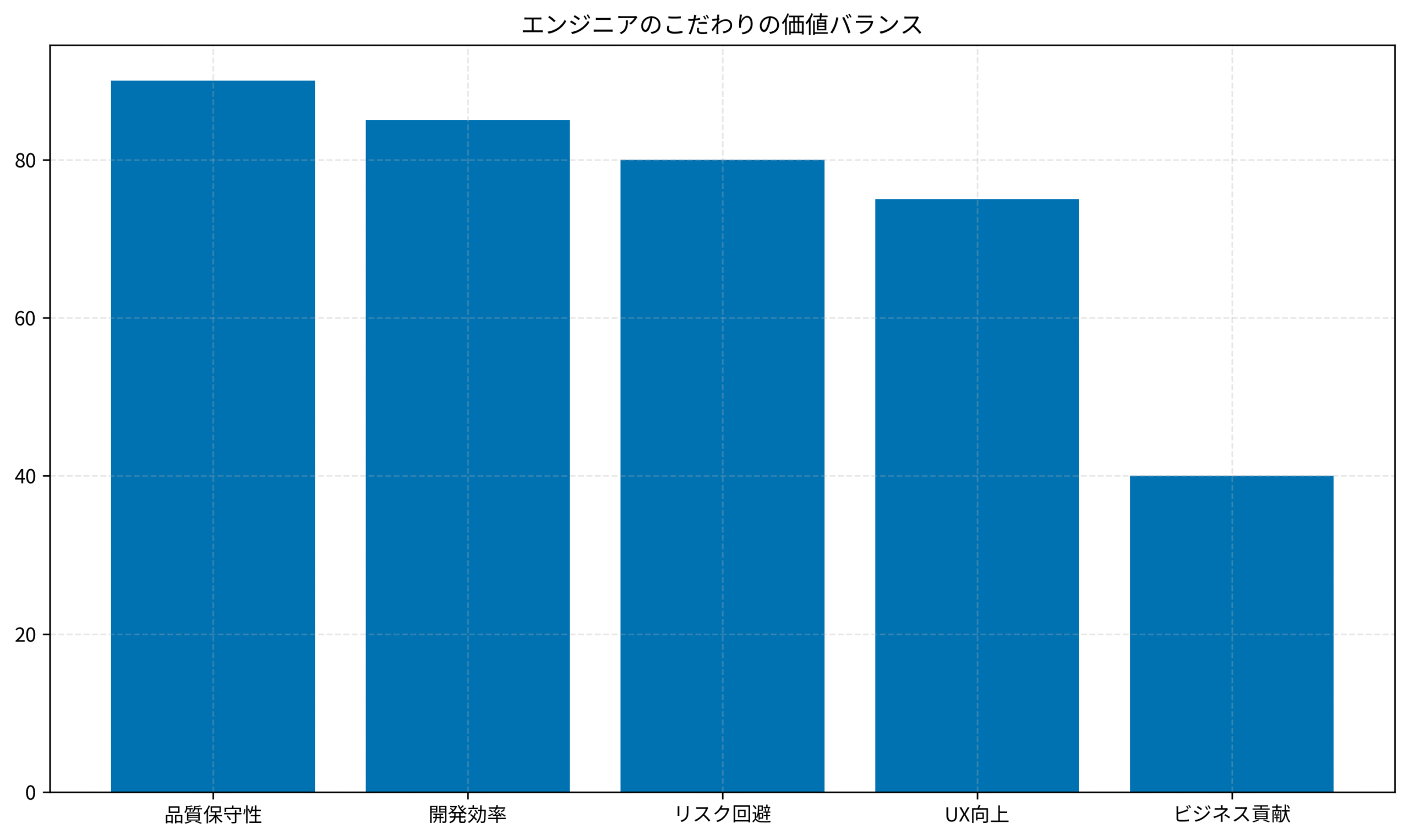

つまり、一見「謎」に見えるこだわりの多くは、「効率化」「品質向上」「リスク回避」という、エンジニアリングの本質的な価値観に根ざしているのです。

ケーススタディ1:こだわりが「対立」を生んだパターン

とはいえ、こだわりが行き過ぎると、プロジェクトの進行を阻害する「ブロッカー」になってしまうこともあります。

私が過去に経験した、苦い失敗事例を紹介しましょう。こだわりがビジネス要件と衝突した時、現場で何が起きるのでしょうか。

アーキテクチャの美しさ vs リリース速度

あるWebサービスの開発プロジェクトで、リードエンジニアのAさんが「アーキテクチャの美しさ」に強いこだわりを持っていました。

彼は「将来的な拡張性」を重視するあまり、オーバースペックとも言える複雑な設計を提案してきました。

「今は必要ない機能ですが、将来必ず必要になります。今のうちに基盤を作っておかないと、後で作り直すのは大変です」とAさんは主張しました。

一方で、ビジネスサイドからは「とにかく早くリリースして、ユーザーの反応を見たい(MVP開発)」という要望が出ていました。

PjMである私は、スケジュールの遅延を懸念してAさんの提案を却下し、「まずは動くものを作ってほしい」と指示しました。

「拡張性は後で考えればいい。今はスピードが命だ」と、私はビジネス側の論理を優先させたのです。

開発チームで対立が起きた時の処方箋:地獄の会議を乗り越えるでも、こうした対立を乗り越えるための具体的な戦略を紹介しています。

モチベーション低下とプロジェクトの停滞

その結果どうなったか。

Aさんはモチベーションを大きく下げ、「技術的負債が溜まる一方だ」「こんな突貫工事では責任を持てない」と不満を募らせました。

コードレビューは厳しくなり、チーム全体の雰囲気が悪化。

最終的にリリースは間に合いましたが、リリース後の改修コストがかさみ、Aさんはプロジェクトを去ってしまいました。

この失敗の原因は、「こだわりの背景(拡張性への懸念)」を私が軽視し、ビジネス要件だけを押し付けてしまったことにあります。

Aさんのこだわりを「ワガママ」と捉えず、「リスクヘッジ」として受け止め、ビジネス要件との妥協点を一緒に探るべきでした。

『Team Geek』Team Geek ―Googleのギークたちはいかにしてチームを作るのかにもあるように、エンジニアとの信頼関係を築くには、彼らの技術的な懸念に耳を傾け、リスペクトを示すことが不可欠です。

ケーススタディ2:こだわりを「武器」に変えたパターン

一方、エンジニアのこだわりをうまくプロジェクトの駆動力に変えられた事例もあります。

こだわりを「個人の趣味」ではなく「プロジェクトの強み」として活用できた時、どのような化学反応が起きるのでしょうか。

UIアニメーションへの異常な執着

別のプロジェクトで、フロントエンドエンジニアのBさんが「UIのアニメーション」に異常なこだわりを見せました。

仕様書には「画面遷移する」としか書かれていない部分に、心地よいフェードインやマイクロインタラクションを独自に実装してきたのです。

「ここのボタンを押した時の沈み込み、0.2秒じゃなくて0.15秒の方が気持ちいいんですよ」と、彼は誰も気づかないような細部にまでこだわっていました。

最初は「工数がかかるのでは?」「機能に関係ないのでは?」と心配しましたが、Bさんは「これがユーザー体験(UX)を決定的に変えるんです」と熱弁しました。

私はBさんの熱意を信じ、スケジュールの許す範囲で彼の「遊び心」を許容しました。

さらに、「こだわったポイントをデザイン定例で発表してほしい」とお願いしました。彼のこだわりをチーム全体の知見として共有しようと考えたのです。

エンジニアの性格は意外と芸術家?コードに美学を求める心理でも、エンジニアのこだわりが芸術性を高める方法について解説しています。

チーム全体に波及した「品質への意識」

すると、デザイナーたちがBさんの実装に刺激を受け、より洗練されたUI案を出してくるようになりました。

「実装側でここまで表現してくれるなら、もっと攻めたデザインができる」と、デザイナーのモチベーションも向上したのです。

Bさんも「自分のこだわりが認められた」と感じ、開発スピード自体も上がりました。

結果として、リリースされたプロダクトは「触り心地が良い」「使っていて気持ちいい」とユーザーから高評価を得ることができました。

この成功のポイントは、エンジニアのこだわりを「プロジェクトの付加価値」として定義し、チーム全体で称賛する空気を作ったことです。

デザイン思考デザイン思考が世界を変えるの観点からも、ユーザーの感情に訴えかける細部へのこだわりは、機能要件を超えたプロダクトの魅力を生み出します。

こだわりエンジニアとの共存戦略:具体的なアクション

では、PjMやリーダーとして、こだわりの強いエンジニアとどう向き合っていけばよいのでしょうか?

彼らのエネルギーを殺さず、プロジェクトの推進力に変えるために、明日から実践できる具体的なアクションを整理しました。

「なぜ?」を深掘りして聞く姿勢

まず最も重要なのは、否定から入らないことです。

「そんなことより進捗は?」と遮らず、「なぜそれにこだわりたいの?」と背景を聞きましょう。

その裏には、セキュリティリスク、保守性の向上、UX改善など、妥当な理由が隠れていることが多いです。

彼らの言葉に耳を傾けることで、見落としていたリスクに気づくことができるかもしれません。

「こだわり」の適用範囲(スコープ)の合意

もちろん、すべてのこだわりを通すことはできません。ビジネスには予算と納期があるからです。

そこで、「コア機能のここは徹底的にこだわってOK、でも管理画面は標準ライブラリで手早く済ませよう」といったメリハリ(松竹梅)を提案し、合意形成を図ります。

全てを禁止するのではなく、「ここなら遊べる」という場所を用意することで、彼らのクリエイティビティを満たすことができます。

サンドボックス(砂場)とリスペクト

どうしても試したい技術やライブラリがある場合、本番環境への影響が少ない小さなツールや、社内向けアプリで試してもらう機会(サンドボックス)を作ります。

ガス抜きになると同時に、新しい技術の検証にもなり、将来的な武器になる可能性もあります。

そして、何よりも大切なのはリスペクトです。

「そのこだわりのおかげで助かった」「使いやすくなった」と、こだわりの成果を具体的にフィードバックします。

理解者がいると感じるだけで、エンジニアの心理的安全性は高まり、チームへの貢献意欲も増すでしょう。

エンジニアの性格とチームワーク:一匹狼か協調性か?でも、エンジニアのチームワークにおける特徴について解説しています。

エンジニアのこだわりは、いわば「職人の魂」です。

それを頭ごなしに否定するのは、料理人に対して「味なんてどうでもいいから早く出せ」と言うようなものです。

彼らのプライドを尊重しつつ、ビジネスゴールに向けてそのエネルギーを誘導するのが、マネジメントの腕の見せ所です。

エンジニアのマネジメントキャリアエンジニアのためのマネジメントキャリアパスを考える上でも、こうした「職人」たちをどう活かすかは重要なテーマです。

こだわりを評価してくれるおすすめエージェント

ここまでPjM視点での共存戦略を話してきましたが、エンジニア自身の視点でも考えてみましょう。

もし、あなたが「自分のこだわりが全く理解されない」「ただの作業員として扱われている」と感じているなら、それは環境とのミスマッチかもしれません。

世の中には、あなたの「こだわり」を高く評価し、それを求めている企業やプロジェクトがたくさんあります。

フリーランスという選択肢

特にフリーランスエンジニアとして独立すると、自分の「得意分野」や「こだわり」を前面に出して案件を選ぶことが可能になります。

「品質重視のプロジェクト」や「モダンな技術スタックを採用している現場」など、自分の価値観に合った環境を自分で選べる自由があります。

また、こだわり抜いた成果物が直接クライアントの評価に繋がり、報酬アップに直結することもあります。

書籍転職と副業のかけ算でも語られているように、自分の市場価値を正しく理解し、最適な環境を選ぶことはキャリア戦略の基本です。

こだわりを評価してくれるエージェント活用

しかし、自分一人で理想の案件を探すのは大変です。

そこで活用したいのが、エンジニアに特化したエージェントサービスです。

あなたの技術的なこだわりや、働きたい環境の希望を伝えることで、それにマッチした案件を紹介してくれます。

特に以下のエージェントは、フリーランスエンジニアの支援に定評があり、高単価でやりがいのある案件を多数保有しています。

- Midworksフリーランスエンジニアに安心保障と豊富な案件紹介を【Midworks】

正社員並みの保障(給与保障制度など)が手厚く、初めてのフリーランスでも安心して挑戦できます。こだわりを持って働きたいが、リスクも抑えたいという方におすすめです。 - PE-BANK設立から四半世紀!フリーランスエンジニアの独立をサポート【PE−BANK】

エンジニアごとの専任担当者がつき、キャリアプランに寄り添った案件提案をしてくれます。地方案件にも強く、長く付き合えるパートナーを探している方に適しています。 - IT求人ナビ フリーランスフリーランスエンジニア向け案件紹介サービス【IT求人ナビ フリーランス】

業界歴の長いコーディネーターが、あなたのスキルやこだわりを深く理解し、最適なマッチングを実現してくれます。

自分のこだわりを「わがまま」と封印するのではなく、「市場価値」として正当に評価してくれる場所へ。

一歩踏み出すことで、エンジニアとしての人生はもっと楽しく、充実したものになるはずです。

エンジニアの転職先の選び方!失敗しないための企業分析ポイントでも、転職先の選び方について詳しく解説しています。

まとめ

エンジニアの「謎のこだわり」は、一見すると非合理に見えるかもしれません。

しかし、その深層には「より良いものを作りたい」「効率的に働きたい」という純粋なプロフェッショナリズムが流れています。

- こだわりは「効率化・品質向上・リスク回避」の表れと捉える

- 対立するのではなく、こだわりの「背景」を理解し、ビジネス要件との着地点を探る

- こだわりを「付加価値」として活かせる場所を用意する

これらを意識することで、エンジニアとの関係性は劇的に改善するはずです。

彼らのこだわりを「面倒なもの」ではなく、「強力なエンジン」として味方につけましょう。

そうすれば、あなたのチームは、機能要件を満たすだけでなく、愛されるプロダクトを生み出せるチームへと進化するはずです。

そして、エンジニアの皆さん。

あなたのそのこだわりは、決して無駄ではありません。

それは、あなたがプロフェッショナルであることの証明です。

どうかその情熱を絶やさず、理解ある仲間や環境を見つけ、最高のプロダクトを作り続けてください。