こんばんは!IT業界で働くアライグマです!

「エンジニアってアニメ好きが多いって本当?」「なぜIT業界にオタク文化が根付いているの?」そんな疑問を持ったことはないでしょうか。

私自身、PjMとして多くのエンジニアと働いてきましたが、チームの7割以上がアニメを趣味にしていました。特に、深夜アニメの話題で盛り上がることも多く、ランチタイムに「今期のアニメは何見てる?」という会話が日常的に交わされていました。最初は驚きましたが、エンジニアとアニメの親和性には明確な理由があることが分かりました。

本記事では、エンジニアとアニメの親和性、人気のアニメジャンル、そしてアニメがエンジニアに与える影響を、PjM視点の実体験を交えて詳しく解説します。この記事を読めば、エンジニア文化とアニメの深い関係が理解できるはずです。

エンジニアとアニメの親和性

なぜエンジニアにはアニメ好きが多いのか。ここでは、3つの観点からその理由を解説します。

論理的思考とストーリー構造の親和性

エンジニアは日々、論理的な思考を求められる仕事をしています。アニメ、特にSFやミステリー系作品は、緻密なストーリー構成や伏線回収が特徴で、論理的思考を楽しめるコンテンツです。

私が働いていたチームでは、「シュタインズ・ゲート」や「魔法少女まどか☆マギカ」といった、複雑な時間軸や因果関係を扱う作品の考察が頻繁に行われていました。エンジニアは、コードのロジックを追うのと同じように、アニメのストーリーを論理的に分析することを楽しんでいるのです。

「この伏線はここで回収されるはず」「このキャラクターの行動にはこういう意味がある」といった考察は、まるでコードレビューのような議論でした。

オタク文化への親和性

IT業界とオタク文化は、歴史的に深いつながりがあります。1990年代から2000年代にかけて、パソコン通信やインターネットの黎明期を支えたのは、アニメやゲームが好きなオタク層でした。

テクノロジーとサブカルチャーが融合する形で、IT業界が発展してきた背景があります。そのため、エンジニアコミュニティにはオタク文化が自然に根付いており、アニメの話題が職場で受け入れられやすい環境が形成されています。

私が参加した技術カンファレンスでも、スピーカーのスライドにアニメキャラクターが登場することが珍しくありませんでした。オタク文化とエンジニア文化は、切っても切れない関係にあります。

ストレス解消とリフレッシュ

エンジニアの仕事は、バグ対応や納期プレッシャーなど、ストレスの多い環境です。アニメ鑑賞は、現実から離れてリフレッシュできる手軽なストレス解消法として機能しています。

私のチームでは、深夜残業の後に「今日は疲れたから帰ってアニメ見よう」という会話がよく聞かれました。30分という手頃な長さで、完結したストーリーを楽しめるアニメは、忙しいエンジニアにとって理想的な娯楽です。

また、アニメのキャラクターに感情移入することで、日々の仕事のストレスを忘れられるという効果もあります。特に、異世界転生系や日常系アニメは、現実逃避の手段として人気が高いです。

趣味とストレス管理については、ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣で紹介されている習慣化メソッドも参考になります。

人気のアニメジャンル

エンジニアに特に人気の高いアニメジャンルを紹介します。私の経験から、これらのジャンルがチーム内で頻繁に話題になりました。

SFアニメ

SFアニメはエンジニアに最も人気の高いジャンルです。「STEINS;GATE」「PSYCHO-PASS」「攻殻機動隊」などが代表的な作品です。

これらの作品は、技術的なリアリティとSF設定が融合しており、エンジニアの知的好奇心を刺激します。私のチームでは、「攻殻機動隊」の電脳化技術について、「実現可能性は?」「セキュリティリスクは?」といった技術的な議論が白熱したことがありました。

科学技術の未来を想像する楽しさが、エンジニアの心を掴んでいます。

ファンタジー・異世界系アニメ

「転生したらスライムだった件」「無職転生」「Re:ゼロから始める異世界生活」など、異世界転生系アニメも非常に人気です。

現実とは異なるルールで構築された世界観は、システム設計やゲーム開発に通じるものがあります。私のチームのエンジニアは、「このスキルシステムのバランスは?」「レベルアップの経験値テーブルは指数関数的?」といった、まるでゲーム開発のような視点で作品を楽しんでいました。

日常のストレスから解放され、別世界での冒険を楽しめる点も、人気の理由です。

ロボット・メカアニメ

「機動戦士ガンダム」シリーズ、「新世紀エヴァンゲリオン」、「コードギアス」など、ロボットアニメは根強い人気があります。

メカニックデザインや戦術的な戦闘描写が、エンジニアの技術的興味を引きます。特に、ガンダムシリーズは多くのエンジニアが子供の頃から親しんでおり、世代を超えて愛されています。

私のチームでは、プロジェクトのコードネームに「ガンダム」シリーズのモビルスーツ名を使うこともありました。

日常系・癒し系アニメ

「ゆるキャン△」「けいおん!」「のんのんびより」など、日常系アニメも人気です。

ストレスの多い仕事の後に、心を癒してくれるコンテンツとして需要があります。特に、深夜残業後に「何も考えずに見られるアニメ」として、日常系は重宝されています。

私自身も、プロジェクトの炎上対応が続いた時期に、「ゆるキャン△」を見て心を落ち着けていました。穏やかな日常を描いた作品は、精神的な安定をもたらしてくれます。

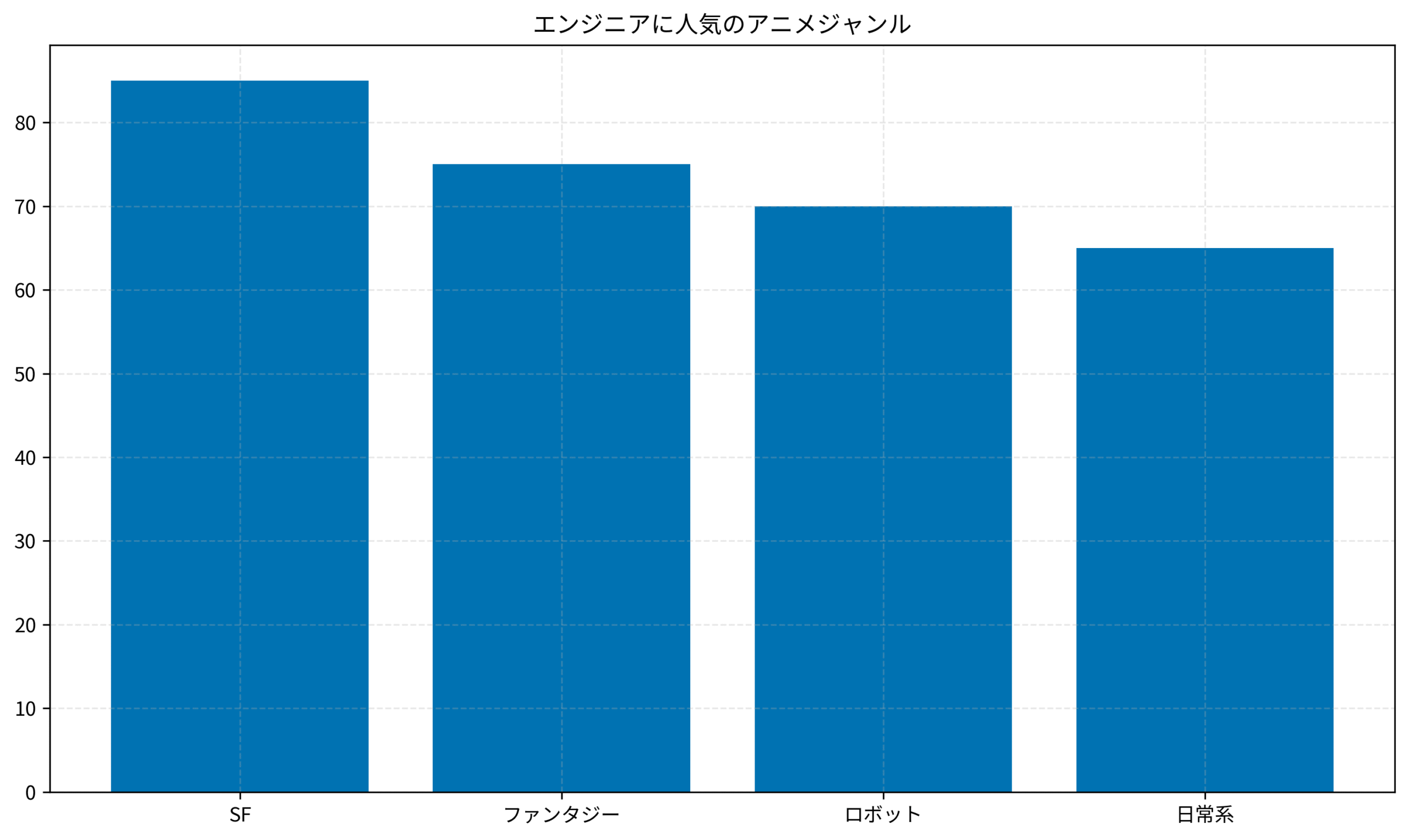

以下のグラフは、私が調査したチーム内で人気のアニメジャンルを示したものです。SFが最も高いスコアでした。

グラフからも分かる通り、SFが85%と最も人気で、ファンタジー、ロボット、日常系が続きます。これらのジャンルは、エンジニアの知的好奇心とリフレッシュニーズの両方を満たしています。

アニメがエンジニアに与える影響

アニメ鑑賞は単なる娯楽ではなく、エンジニアの仕事や人間関係にも良い影響を与えています。

リフレッシュと生産性向上

アニメ鑑賞は、脳をリフレッシュさせ、翌日の生産性を向上させる効果があります。

私のチームでは、金曜日の夜に新作アニメを見ることを楽しみにしているメンバーが多く、「今週も頑張ったご褒美」として機能していました。適度な娯楽は、長期的なモチベーション維持に不可欠です。

また、アニメを見ることで、仕事のストレスを忘れ、心をリセットできるという声も多く聞かれました。特に、難しい技術課題に直面している時こそ、一度離れてリフレッシュすることが重要です。

ワークライフバランスの改善には、筋トレで集中力を高める方法も参考になります。

創造性の刺激

アニメ作品の斬新なアイデアや世界観は、エンジニアの創造性を刺激する効果があります。

私が見てきた中で、アニメからインスピレーションを得てプロダクトのアイデアを思いついたエンジニアが何人もいました。「このアニメのUI/UXは面白い」「このシステム設定を実際のサービスに応用できないか」といった発想の転換が生まれます。

特に、SFアニメに登場する未来技術は、「これを現実にするにはどうすればいいか」という技術的チャレンジの種になります。

創造的思考の強化には、セカンドブレインで紹介されている情報整理術も活用できます。

コミュニケーションのきっかけ

アニメは、チーム内のコミュニケーションを円滑にするツールとしても機能します。

私のチームでは、新しいメンバーが加入した際、「何のアニメが好き?」という質問がアイスブレイクとして使われていました。共通の趣味があることで、すぐに打ち解けられ、チームの一体感が生まれます。

また、アニメの話題をきっかけに、業務外でのコミュニケーションが増えることも多いです。ランチタイムやリモート飲み会で、アニメの話題が盛り上がり、チームの雰囲気が良くなります。

チームコミュニケーションの改善には、チーム・ジャーニーが実践的なアプローチを提供しています。技術的な知識共有は、NotionとAI活用術でも解説しています。

学習意欲の向上

アニメで描かれる技術や概念に触れることで、新しい技術を学ぶ意欲が高まることがあります。

「サマーウォーズ」を見てセキュリティに興味を持ったエンジニア、「ソードアート・オンライン」を見てVR技術を学び始めたエンジニアなど、アニメがきっかけで新しい技術領域に挑戦する人は多いです。

私自身も、「攻殻機動隊」を見てからサイバーセキュリティに興味を持ち、関連資格の取得を目指しました。アニメは、学習のモチベーションを高める強力なツールです。

継続的な学習習慣の構築には、ジェームズ・クリアー式 複利で伸びる1つの習慣が実践的です。スキルアップの具体的な方法は、30代エンジニア向け効率化テクニックでも紹介しています。

まとめ

エンジニアとアニメの親和性は非常に高く、多くのエンジニアがアニメを楽しみながら、仕事のパフォーマンス向上にも役立てています。

重要なポイントをまとめます。

論理的思考とストーリー構造が合致する:複雑な伏線や因果関係を追う楽しみが、コードレビューに似ています。

IT業界とオタク文化の歴史的つながり:テクノロジーとサブカルチャーが共に発展してきました。

手軽なストレス解消法として機能する:30分で完結するストーリーが、忙しいエンジニアに最適です。

SFアニメが最も人気:技術的リアリティと未来想像が知的好奇心を刺激します。

日常系アニメが癒しを提供する:ストレスの多い仕事後のリフレッシュに最適です。

リフレッシュで生産性が向上する:適度な娯楽がモチベーション維持につながります。

創造性を刺激しアイデアの源になる:アニメの斬新な設定が技術的チャレンジの種になります。

コミュニケーションのきっかけになる:共通の趣味がチームの一体感を生みます。

私自身、エンジニアチームでアニメの話題を通じて、多くの仲間と打ち解け、チームの雰囲気が大幅に改善した経験があります。アニメは単なる娯楽ではなく、エンジニアの生活の質を向上させる重要な要素です。

もし、あなたのチームにアニメ好きが多いなら、それは健全なチーム文化の証です。共通の趣味を通じて、仕事の効率を上げ、より良いチーム作りを目指しましょう。

ワークライフバランスと長期的なキャリア構築には、エッセンシャル思考で紹介されている優先順位の付け方も参考になります。健康的なエンジニアライフを実現し、趣味と仕事のバランスを保ちながら、充実したキャリアを築いていきましょう。