わが家のスマートホーム化、祖母に全くウケない問題

こんばんは!IT業界で働くアライグマです!

声一つで照明が点き、スマートフォンで外出先からエアコンを操作、玄関の鍵も自動で施錠・解錠…。スマートホーム技術は、私たちの生活をより便利で快適、そして安全なものに変える可能性を秘めています。新しい物好きやテクノロジーに関心が高い層を中心に、自宅のスマートホーム化を進める家庭も増えてきました。

しかし、その一方で、世代間のテクノロジーに対する意識やスキルの差が浮き彫りになる場面も少なくありません。特に、同居する祖父母など、高齢の家族にとっては、最新のスマートホームデバイスが必ずしも歓迎されるとは限らず、むしろ戸惑いやストレスの原因となってしまうケースも見られます。便利になるはずの技術が、かえって家族間のコミュニケーションの壁を生んでしまう「スマートホーム化、祖母(高齢者)にウケない問題」。

この記事では、なぜ高齢者層がスマートホームに対して抵抗を感じやすいのか、その背景にある理由を探るとともに、世代間のギャップを埋め、誰もが快適に暮らせるスマートホームを実現するためのヒントを考察します。

なぜ高齢者層はスマートホームに戸惑いを感じやすいのか?

最新技術が必ずしも全ての世代に受け入れられるわけではありません。特に高齢者層がスマートホームに対して戸惑いや抵抗を感じやすい背景には、いくつかの共通した要因が考えられます。

操作の複雑さと学習コスト

スマートホームデバイスの多くは、スマートフォンアプリでの操作や、音声アシスタントへの指示、あるいはタッチパネル式のインターフェースなどを採用しています。これらは、デジタル機器に不慣れな高齢者にとっては、直感的とは言えず、操作方法を覚えること自体が高いハードルとなります。従来の物理的なスイッチやボタンに比べて操作が複雑に感じられ、「覚えるのが面倒」「間違えそうで怖い」といった心理的な負担感(学習コスト)が生じやすくなります。

既存の習慣への固執

長年慣れ親しんできた生活習慣を変えることには、誰しも抵抗があるものです。照明は壁のスイッチで、テレビはリモコンで、玄関の鍵は物理的な鍵で…。これらの確立された習慣は、高齢者にとっては安心できる操作方法であり、あえて新しい方法を導入する必要性を感じにくい場合があります。スマート化によって従来の方法が使えなくなると、不便さや不安を感じることがあります。

テクノロジーへの不信感や不安

新しい技術に対する漠然とした不安感や不信感も、抵抗の一因となり得ます。

- プライバシーへの懸念: スマートスピーカーが常に会話を聞いているのではないか、カメラ付きデバイスで監視されているのではないか、といった心配。

- セキュリティへの不安: ハッキングされて不正利用されるのではないか、個人情報が漏洩するのではないか、というリスクへの恐れ。

- 信頼性への疑問: 「もし故障したらどうなるのか」「停電したら使えないのでは?」といった、テクノロジーの安定性や信頼性に対する疑問。

- 情報過多による疲弊: 次々と登場する新しい技術についていくこと自体に、精神的な疲れを感じる。

これらの不安や不信感が、スマートホーム技術の利便性よりも大きく感じられることがあります。

身体的な制約

加齢に伴う身体的な変化も、スマートデバイスの利用を妨げる要因となり得ます。

- 視力の低下: スマートフォンアプリの小さな文字やアイコンが見えにくい。

- 聴力の低下: 音声アシスタントの応答が聞き取りにくい。

- 指先の操作: タッチパネルの細かい操作が難しい、手が震えてしまう。

これらの身体的な制約によって、操作自体が困難になるケースも考えられます。

「必要性」の認識の違い

スマートホームが提供する「便利さ」が、必ずしも高齢者のニーズと一致しない場合もあります。例えば、若い世代にとっては魅力的な外出先からの家電操作も、在宅時間が長い高齢者にとっては、それほどメリットを感じないかもしれません。「今のままで十分便利なのに、なぜ変える必要があるのか」と感じてしまうのです。

スマートホームが高齢者にもたらしうるメリット(潜在的可能性)

一方で、スマートホーム技術は、高齢者の生活をサポートし、安全・安心を高める大きな可能性も秘めています。

安全・安心機能の向上

- 見守り機能: 人感センサーによる安否確認、離床センサー、転倒検知センサーなど。

- 防犯機能: スマートロックによる施錠確認・遠隔施錠、ドア・窓センサーによる侵入検知。

- 防災機能: スマート煙・ガス漏れ検知器による早期発見と通知。

これらの機能は、高齢者本人だけでなく、離れて暮らす家族にとっても安心材料となり得ます。

利便性と身体的負担の軽減

- 音声操作: 照明、エアコン、テレビなどを声で操作でき、移動が困難な場合や、手が塞がっている場合に便利です。

- 自動化: 室温に応じたエアコンの自動調整、タイマーによる照明の自動点灯・消灯など。

- リマインダー: 服薬時間や予定などを音声で知らせる機能。

これらは、日々の細かな動作の負担を軽減するのに役立ちます。

遠隔コミュニケーションの支援

スマートディスプレイなどを活用すれば、ボタン一つで家族と簡単にビデオ通話ができ、孤立感の解消や、緊急時の連絡手段としても有効です。

しかし、これらの潜在的なメリットも、前述したような利用へのハードルが存在するために、十分に活かされていないのが現状と言えるでしょう。

世代間のギャップを埋めるためのアプローチ

スマートホーム化を進める家庭において、高齢者を含む全ての家族が快適に過ごせるようにするためには、どのようなアプローチが考えられるでしょうか。

シンプルで直感的なインターフェースの選択

導入するデバイスを選ぶ際には、操作が可能な限りシンプルで分かりやすいものを優先します。多機能・高機能なものよりも、基本的な機能に絞られ、直感的に使えるデザインの製品が適しています。音声操作だけでなく、従来型の物理的なスイッチやボタンでも操作できる製品を選ぶと、抵抗感が和らぐことがあります。

導入する機能の厳選と段階的導入

全ての部屋や機能を一気にスマート化するのではなく、高齢者本人にとって明確なメリットがある機能(例えば、安全に関わる機能や、身体的な負担を軽減する機能)から導入を検討します。そして、一度に多くのことを変えるのではなく、一つずつ、ゆっくりと段階的に導入し、慣れてもらう時間を作ることが重要です。

丁寧な説明とハンズオンサポート

新しいデバイスの使い方については、根気強く、分かりやすい言葉で丁寧に説明することが不可欠です。一度の説明で理解を求めるのではなく、実際に一緒に操作してみせる(ハンズオン)、簡単な操作手順を紙に書いて渡すなど、相手のペースに合わせたサポートを心がけます。

従来の方法との併用・共存

スマート化によって、従来の操作方法を完全に排除しないことも重要なポイントです。「スマートスピーカーでも操作できるし、壁のスイッチでも操作できる」というように、複数の操作方法を併用できるようにしておくことで、万が一スマートデバイスが使えなくても困らない、という安心感を与えることができます。

高齢者のニーズを起点とした製品選び

導入を検討する際には、「新しくて便利そうだから」という理由だけでなく、「この機能は祖母(祖父)の生活の、どんな課題を解決できるだろうか?」という視点で製品を選ぶことが大切です。高齢者向けの使いやすさを考慮した製品やサービスも登場してきているため、そうした情報を収集することも有効です。

家族内でのコミュニケーションと理解

最も重要なのは、家族内での十分なコミュニケーションです。スマートホーム化を進める前に、どのような点に不便を感じているか、どのような機能があれば助かるか、テクノロジーに対してどのような不安があるかなどを、高齢者本人の意見を尊重しながら話し合うことが大切です。一方的に導入を進めるのではなく、理解と納得を得ながら進める姿勢が求められます。

スマートホーム化を進める上での注意点

多世代が同居する家でスマートホーム化を進める際には、特に以下の点に注意が必要です。

- プライバシーへの配慮: スマートスピーカーやカメラなどのデバイスを設置する際は、どのような情報が収集され、どのように利用されるのかを丁寧に説明し、プライバシーに関する懸念に配慮する必要があります。

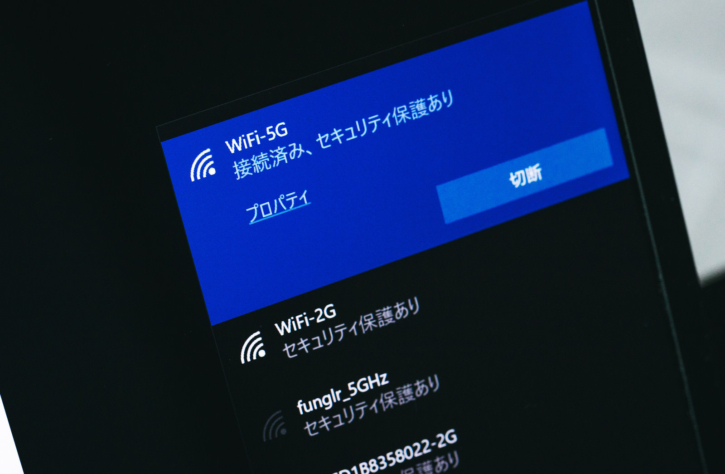

- セキュリティ対策の徹底: スマートホームデバイスが不正アクセスの標的となる可能性も考慮し、ネットワーク全体のセキュリティ対策をしっかりと行うことが、家族全員を守る上で重要です。

- 本人の意思の尊重: 便利になると考えられる機能であっても、本人が利用を望まない場合は、無理強いしないことが原則です。あくまで選択肢の一つとして提示し、本人の意思を尊重する姿勢が大切です。

まとめ

スマートホーム技術は、私たちの生活に多くの利便性や安全性をもたらす可能性を秘めていますが、その恩恵が全ての世代に均等に行き渡っているとは限りません。特に高齢者層にとっては、操作の複雑さ、既存の習慣、テクノロジーへの不安などが壁となり、導入されたスマートホームが「ウケない」どころか、ストレスの原因にすらなりかねません。

この世代間のギャップを埋める鍵は、テクノロジーの押し付けではなく、利用者である高齢者の視点に立った、共感的で丁寧なアプローチにあります。導入する機能は慎重に選び、シンプルで分かりやすい操作性を重視し、従来の方法と共存させながら、段階的に進めること。そして何よりも、家族間でしっかりとコミュニケーションを取り、本人の意思や不安を尊重する姿勢が求められます。

真に「スマート」な家とは、最新技術が詰め込まれた家ではなく、そこに住む誰もが、年齢やスキルに関わらず、安心して快適に暮らせる家ではないでしょうか。技術の導入ありきではなく、そこに住む人々の幸福を中心に据えたスマートホーム化を目指すことが重要です。